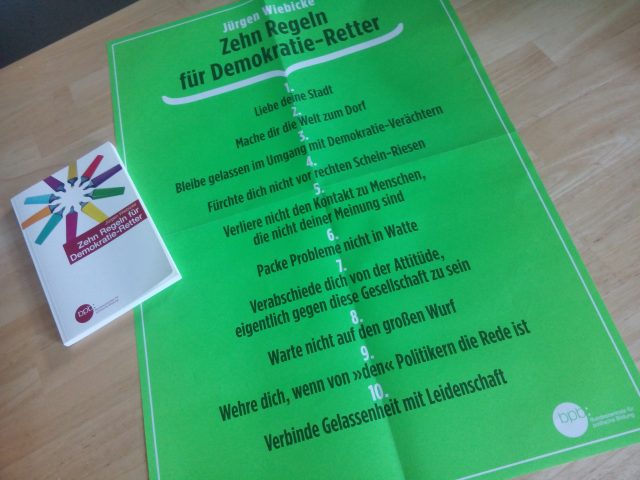

Nur etwas mehr als hundert Seiten umfasst das Büchlein Zehn Regeln für Demokratie-Retter des Kölner Journalisten Jürgen Wiebicke, das als Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung für 1,50 € erhältlich ist. Und eigentlich ist alles, was Wiebicke dort locker erzählend aufschreibt, selbstverständlich. Oder sollte selbstverständlich sein. Vielleicht braucht eine im Angesicht eines auflodernden Rechtspopulismus verunsicherte Gesellschaft genau diese Bestätigung des Selbstverständlichen, und vielleicht ist Wiebickes Buch gerade deswegen ein wichtiges Vademecum für Bürgerinnen und Bürger.

Oder vielleicht ist das Büchlein auch deswegen wichtig, weil sich hinter den Regeln, hinter dem Aufruf zu Gelassenheit und lokalem Engagement auch einige Sätze verbergen, die möglicherweise nicht auf Zustimmung stoßen oder nicht sofort geteilt werden.

Beispielsweise warnt Wiebicke einerseits davor, den der Neuen Linken und der Neuen Sozialen Bewegungen abgeschauten Taktiken der Rechtspopulist*innen auf den Leim zu gehen. Andererseits ruft er jedoch auch dazu auf, „AfD-Sympathisanten den Rückweg offen[zu]halten“ und findet, dass das öffentlich Gespräch zu Sachthemen mit lokalen AfD-Politiker*innen die beste Möglichkeit bietet, dass diese sich blamieren. Auch das gehöre dazu, sich nicht in eine „Echokammer“ zu begeben.

Ähnlich sieht es aus, wenn Wiebicke den Aufruf, „Probleme nicht in Watte“ zu packen, auch zu einer Abrechnung mit der „Sprachpolitik“ der postmodernen Linken nutzt. Sein eigentliches Anliegen, dass es niemandem hilft, Probleme – etwa der Integration – zu verschweigen, sondern dass es wichtig ist, die Augen auch vor unangenehmen Realitäten nicht zu verschließen, halte ich für richtig. Und ja, ich kann mir vorstellen, wo der Eindruck herkommt, dass Debatten um Gender-Sternchen, Unterstriche und „verbotene Wörter“ ein „reines Elitenprojekt“ seien. Selbst die These, dass die Linke darüber manches Mal die soziale Frage aus den Augen verloren haben mag, kann ich gewissermaßen noch nachvollziehen. Hier schießt mir Wiebicke aber übers Ziel hinaus – ich halte es für durchaus möglich, pragmatisch und trotzdem bewusst mit Sprache umzugehen.

Interessant fand ich das Kapitel „Verabschiede dich von der Attitüde, eigentlich gegen diese Gesellschaft zu sein“. Biographisch und in Anlehnung an Eribon geht es Wiebicke da um die langsam gereifte Selbsterkenntnis, als irgendwie linker Bildungsaufsteiger aus der Babyboomer-Generation heute auf der Gewinnerseite angekommen zu sein, und nicht mehr der Underdog zu sein, der politisch gegen das System kämpft:

„Trotzdem gibt es bis heute tief in mir drin das verunsichernde Gefühl, eigentlich nicht dazuzugehören. Ich weiß, dass ich es mit vielen teile. Vielleicht ist dies der Grund, warum es für viele so schwer ist, realistisch zu sehen, dass man Teil des Establishments geworden ist.“

Zu diesem Realismus gehört auch die Feststellung, dass sehr genau beobachtet wird, wie sich dieses neue Establishment in Bezug auf Reden und Handeln, Wein und Wassertrinken verhält. Entsprechend deutet er den „Veggieday“ als Symbol dafür, „dass den Bewohnern der Gewinnerseite die Nöte der Verlierer aus dem Blick geraten.“ Entsprechend ruft er seine Generation dazu auf, „etwas von dem zurückzugeben, was wir mal bekommen haben“, statt im Angesicht gewonnener Kämpfe ein Land in die Lethargie gleiten zu lassen. (Allerdings frage ich mich auch, ob sich Wiebickes Buch sich hier nicht fast schon in Richtung Paternalismus bewegt: die Bewohner*innen der Verliererseite scheinen keine Bücher zu lesen …).

Jedenfalls, und da bin ich wieder ganz bei Wiebicke, hält er den „große Wurf“, die eine Utopie, die alles ändert, für unwahrscheinlich und das Setzen darauf für falsch. Statt dessen verweist er auf die Willkommensbewegung für Flüchtlinge als Beispiel für eine sehr schnell gewachsene und sehr erfolgreiche Bürgerbewegung, in der sich viele Menschen sehr schnell Wissen angeeignet haben. Hier sieht er aktive Bürger*innen, hier sieht er einen neuen Geist der Partizipation. Das Politische ist lokal, entsprechend steht auch die eigene Stadt, der Stadtteil, das Dorf im Sinne eines community organizing ganz vorne.

Was Wiebicke vermisst, ist eine Partei, die dieses realistische und pragmatische Engagement als „Impuls […] für die eigene Wiederbelebung“ aufnehmen möchte. „Kein Parteivorstand hat einladend gerufen: Kommt massenhaft und mischt unseren Laden auf!“ – schreibt er. Dieses Wahrnehmung wundert mich etwas. Möglicherweise liegt es daran, dass heute schon ein großer Teil der engagierten Bürger*innen aus einer Schnittmenge mit den parteipolitisch Aktiven kommen (aber vielleicht täuscht mich mein grüner Innenblick hier auch).

Wiebicke ist aber nicht einfach Parteienkritiker, sondern bleibt auch hier Realist: den Weg vom heute-show-Spaß-Populismus zum Schimpfen auf „ ‚die‘ Politiker“ a la AfD geht er nicht mit. Statt dessen ruft er zur Differenzierung auf – es gibt gute und schlechte Berufspolitiker*innen, genauso wie es gute und schlechte Journalist*innen gibt. Und wer kommunalpolitisch aktiv wird, ehrenamtlich und mit großen Zeitaufwand, macht etwas anderes als jemand, für den Politik der Hauptberuf ist. Differenzieren kann aber nur, wer selbst denkt, wer sich eine eigene Meinung bildet, und wer dabei auf seriöse Quellen zurückgreift. Etwas wohlfeil der Hinweis, dass Schulen hier besonders gefragt sind (als gelernter Philosoph fordert Wiebicke unter anderem ein Schulfach Philosophie für alle und kritisiert die auf Nützlichkeit zugeschnittene Bildungspolitik). Auch die Angst vor der fehlenden Mündigkeit der „Generation Abi“ scheint mir nur halb zu treffen.

Es bleibt das Plädoyer, gelassen und mit Leidenschaft Demokratie im Alltag zu leben, statt sich der Angst vor Krisen und vor einer komplexer gewordenen Welt hinzugeben. Das kann in einem ehrenamtlichen Projekt im Stadtteil ebenso der Fall sein wie im Haltung zeigen in der Familie und am Arbeitsplatz. Es kann auch die Mitgliedschaft und die Mitarbeit in einer Partei sein – Wiebicke bemüht sich, auch das als positive Alternative zu sehen, es blitzt aber doch eine große Frustration über die Arbeitsweise und das Innenleben von Parteien durch. Da frage ich mich dann abschließend (auch im Sinne eines realistischen Blicks auf Probleme), wie viel an diesem Außenbild denn tatsächlich wahr ist, und ob Parteien (und Abgeordnete) wirklich einen so abschreckenden Schatten werfen.

Warum blogge ich das? Weil ich Wiebickes Plädoyer für gelebte Demokratie als Alternative zum Rechtspopulismus wichtig finde, und glaube, dass es sich lohnt, sich mit seinen zehn Regeln auseianderzusetzen. Vielleicht gerade auch im Umfeld von Parteien.

Eine Antwort auf „Zehn Regeln für Demokratie-Retter“