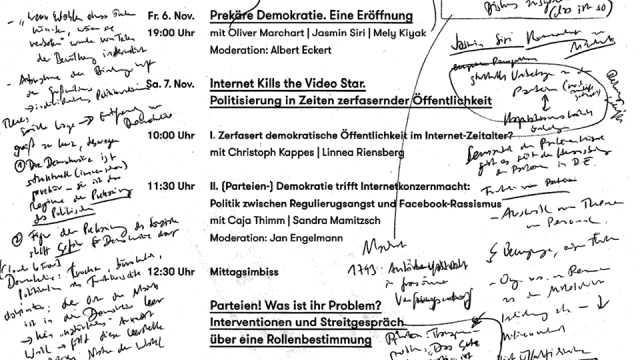

Haben Parteien eine Zukunft? Letztes Wochenende fand in den Berliner Sophiensälen die Tagung „Zukunft der Parteiendemokratie“ der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Diese Tagung ist Teil eines umfangreicher angelegten Diskussionsprozesses, zu dem auch die Studie Partei 2025 gehört, die von Hanno Burmester et al. für das SPD-nahe Progressive Zentrum, die Konrad-Adenauer-Stiftung und eben die Böll-Stiftung erstellt wurde. Weitere Veranstaltungen sollen folgen.

Sind Parteien denn nun in einem schlechten Zustand, gar in der Krise? Oder handelt es sich, wie es etwa Jasmin Siri betonte, bei der Krisenrhetorik um etwas, das – zumindest in Deutschland – schon immer mit unserem Bild von Parteien verbunden ist?

Gelernt habe ich im Lauf der verschiedenen Panels, dass Parteien schrumpfen und die milieuspezifische Bindungskraft verloren geht. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist ihre Mitgliedschaft – wobei es da durchaus Abweichungen zwischen einzelnen Parteien gibt – älter, männlicher und gebildeter als die Bevölkerung insgesamt. Entsprechend stellte Marcel Lewandowsky fest, dass das Parteimitglied nicht so richtig repräsentativ ist. Und auch das Zur-Wahl-gehen oder das Nichtwählen hat etwas mit der sozialen Situiertheit zu tun.

Bettina Gaus fand ein überzeugendes Indiz dafür, dass Parteien mindestens in einer Akzeptanzkrise sind: Wenn selbst SpitzenfunktionärInnen aller Parteien nach einem „Ende des Parteienstreits“ rufen, dann stimmt etwas nicht.

Wo steckt das Problem? Funktional betrachtet, sollen Parteien die staatliche Willensbildung steuern, das politische Gemeinwesen legitimieren, Bürgerinnen und Bürger sozialisieren und für politische Führungspositionen rekrutieren sowie soziale Kräfte repräsentieren (so Lewandowsky mit Bezug auf Deck). Siri bringt es noch knapper auf den Punkt: Funktion der Parteien ist es, Themen und Personal auszuwählen.

Willensbildung und Legitimation klappt soweit noch ganz gut, auch wenn’s gewisse Akzeptanzprobleme gibt. Ob das Parteienspektrum alle relevanten politischen Kräfte abbildet, ist schon fraglicher. Und bei der Rekrutierung und Sozialisation finden sich in der Tat Dysfunktionalitäten, insofern Parteien wohl für viele Menschen schlicht unattraktiv sind.

Das hat was mit dem Zeitbedarf für die Parteiarbeit zu tun, mit Hierarchien und internen Strukturen, mit dem – darauf legte Burmester ganz besonderen Wert – miserablen Umgang miteinander, mit der fehlenden Willkommenskultur und mit der fehlenden Selbstwirksamkeit (das Bohren dicker Bretter heißt eben auch, dass es viel Geduld und eine hohe Frustrationstoleranz braucht, bis ein Resultat sichtbar ist – wenn überhaupt).

Offen ist, wie viel von diesen Unattraktivitätsfaktoren in der Eigenlogik der Parteien angelegt ist. Das stählerne Gehäuse Webers lässt das eherne Gesetz Michels grüßen. Wenn eine der Hauptfunktionen von Parteien Selektion ist, und wenn Parteien in der Öffentlichkeit vor allem als miteinander im Wettstreit liegende Organisationen auftreten, dann ist der Spielraum für einen freundlichen Umgang miteinander möglicherweise geringer, als einige das vermuten. Und wenn Parteien dazu da sind, ähnlich gerichtete interessieren vieler tausend Menschen zu organisieren, bleiben Hierarchien und damit verbundene Phänomene wie Ochsentouren und Seilschaften nicht aus. Oliver Marchart ging noch einen Schritt weiter und lokalisierte im Zentrum der Demokratie einen leeren Ort (den nicht existierenden, nicht existieren könnenden einheitlichen Volkswillen), der Demokratie per se zu einer prekären Veranstaltungen macht.

Der neidische Blick richtete sich in der Tagung auf NGOs und Netzwerke. Aber klar wird dann auch: NGOs (und erst recht das politische Kabarett) müssen sich nicht legitimieren. Sie brauchen keine innere demokratische Struktur, sie dürfen nach Belieben ausschließen, und sie müssen vor allem nicht zu jedem Thema etwas sagen. Sie müssen keine Kompromisse eingehen und können damit radikaler, klarer und abgrenzbarer Themen und einfache Lösungen anbieten. Selbst vermeintliche Single-Issue-Parteien stoßen hier an Grenzen, sobald es um parlamentarische oder gar Regierungsarbeit geht. (Hier liegt dann auch ein gewisses Paradoxon der Parteien, das immer wieder durchschimmerte: Sie sollen zugleich den Blick auf das Ganze und auf das Gemeinwohl einnehmen als auch Abgrenzbarkeit und klar unterscheidbare Positionen darstellen. Wie beides zugleich geht, bleibt offen.)

Und was ist mit der technischen wie sozialen Vernetzwerkung der Gesellschaft, könnte da die Lösung für die Probleme der Parteien liegen? Christoph Kappes präsentierte einige Gedanken zur Netzwerköffentlichkeit, wies aber auch darauf hin, dass die Sichtbarwerdung unterschiedlicher Teilöffentlichkeiten qua Internet etc. nicht gleichbedeutend mit einer neuen Fragmentierung der Gesellschaft ist. In einem relational-dynamischen Verständnis von Öffentlichkeit bedeutet das reife Netzzeitalter, dass sich die medial ansprechbaren AdressatInnen massiv vervielfacht haben. Damit entsteht ein Überschuss an Sinn. Die Ordnungsmechanismen, Techniken und Praktiken, um mit dieser „Überforderung“ umzugehen, also Komplexitätsreduktion vorzunehmen, entwickelt die Gesellschaft gerade erst – mit Hilfe von Algorithmen, aber auch durch die Markierungen von Diskursen, etwa durch Hashtags, Links und die Nutzbarmachung von Netzwerkeffekten wie Redundanz. (Das geht bis zum Shitstorm als Markierung der gerade stattfindenden Verhandlungen über die Grenzen der Gesellschaft).

Gut gefallen hat mir hier das Bild einer notwendigen Pufferzone, die zwischen zwei inkompatiblen Eigenlogiken vermitteln soll. Auf der einen Seite stehen die formalen Verfahren der – weit gesprochen – Gesetzgebung; dazu gehört dann auch die formalisierte innerparteiliche Meinungsbildung. Diese Verfahren sind reguliert, langsam und eher an Institutionen als an Personen gebunden. Auf der anderen Seite das amorphe Gebilde der öffentlichen Diskurse, das mit Hilfe des Internets möglicherweise noch einmal neu strukturiert wird, das schnell agiert und reagiert, in dem Themenkonjunkturen sich abwechseln, und das sich gerne auf einzelne Personen, Persönlichkeiten und „Stars“ stützt und stürzt.

Die Logiken auf beiden Seiten sind unterschiedlich, und Parteien hängen qua persönlicher Mitgliedschaft irgendwo dazwischen. Das bewusster wahrzunehmen, kann durchaus hilfreich sein – und darüber nachzudenken, wie ein gelingender Transfer, eine Übersetzung, Abpufferung oder Moderation gelingen kann, wäre wohl wichtig.

Ein aktuelles Beispiel dazu (mit Dank an Wolfgang G. Wettach): Ein einzelner, medial stark wahrgenommener Politiker wie Boris Palmer ist in der Lage, Themen auf die öffentliche Agenda zu setzen – aktuell mit seinen Querschlägen zur Flüchtlingspolitik. „Partei“ kann hierauf zunächst nur reagieren; die eigenen Prozesse sind deutlich langsamer. Öffentlichkeit ist hier eine Abkürzung, um interne Meinungsbildung zu umgehen und unter Druck zu setzen. Und dank Internet – hier: social media – gelingt das noch einmal besser und schneller. Und frustriert die Parteimitglieder, die diese Abkürzung nicht beschreiten können oder wollen.

Zurück zu den Parteien. An Reformangeboten mangelte es auf der Tagung nicht. Marchart verwies auf die Experimente von SYRIZA mit lokaler Gemeinschaftsbildung, mit Onlineformaten und der Einbeziehung von Nichtmitgliedern. Lewandowsky betonte, dass eine stärkere Exklusivität von Parteien, also gerade nicht die Öffnung, sondern die Schließung, mit mehr Wirkmächtigkeit und Transparenz auf der Innenseite, eine Lösung für lebendigere Parteien sein könnte. (Wobei die Frage der Transparenz und der Notwendigkeit des Hinterzimmers heiß umstritten war). Außerdem sei das mit dem Ortsprinzip überholt. Als soziologische Beobachterin wies Siri darauf hin, sich durchaus mal anzuschauen, wie rechtspopulistische Bewegungen Attraktivität generieren. Albrecht von Lucke von den Blättern mahnte mehr Unterscheidbarkeit und klare ideologische Positionen an. (Dies gelte besonders für die Grünen, die auf keinen Fall so wie in Baden-Württemberg agieren dürften, um erfolgreich zu sein. Sonst trügen sie zur Entpolitisierung bei. Nun ja.) Peter Siller verwies auf den eigentlichen Kern von Parteien, den Streit zwischen unterschiedlichen Interessen. Dafür wieder Orte zu schaffen, statt Führung von Parteien als technokratischen Moderationsprozess zu verstehen, und statt sich in Flügeldebatten abzukapseln, sei wichtig. Und Burmester betonte (auf der Veranstaltung noch stärker als in der Studie) die Bedeutung von Willkommenskultur und Menschlichkeit. Wobei das bei ihm, als ich so als Teil der mittleren Funktionärsebene einer Partei zuhörte, fast schon so klang, als sei es dafür notwendig, die Parteimitgliedschaft komplett auszuwechseln, die Organisation umzukrempeln, und die heute existierenden Parteien durch was ganz anderes zu ersetzen. Change management vom grünen Tisch aus, also.

Nur am Rande tauchte die Umwelt von Parteien jenseits der Medien auf, am ehestens vielleicht noch beim abendlichen Exkurs zu Borgen und House of Cards: Parlamente, Fraktionen, Regierungsapparate. Die ja nun durchaus etwas damit zu tun haben, wie Parteien arbeiten, worauf sie ausgerichtet sind, was sie können und welchen Zwängen sie sich unterwerfen.

Ein Problem in diesem Kontext ist – darauf wies Siller als Leiter der Inlandsabteilung der Böll-Stiftung hin – die Verquickung von Existenzabsicherung einerseits und politischer Legitimation und Wahl auf Zeit andererseits, also das Problem, für das ganz früher – in Griechenland – das Losprinzip, und etwas später – in der Bundesrepublik der 1980er Jahre – die Rotation als Lösung gefunden wurde.

Unterm Strich nehme ich von der Tagung mehr offene Fragen als Antworten mit. Vage am Horizont erscheint eine Partei, die ihre Struktur nach innen transparenter macht und für wirksame Beteiligung öffnet, gerne auch mit Netztools, gerne auch mit Räumen für diskursive Formate, und die nach außen (wir sind in Deutschland) geschlossen auftritt, aber stärker als heute auf Unterscheidbarkeit und die eine oder andere stark vereinfachte These setzt. Eine Partei, die auch Grenzen zieht zum parlamentarischen Prozess, und die erklären kann, was Position und was Kompromiss ist. Die punktuell mit Organisationen und Projekten außerhalb des Parteienhorizonts zusammenarbeitet, aber hier klare Rollenverteilungen einfordert und ihre Grenzen sichtbar macht. Die um die knappen Ressourcen der Ehrenamtlichen weiß, ja, auch um das Zeitproblem und die Vereinbarkeitsproblematik, und deswegen Unterstützung anbietet und Abläufe daran orientiert. Die, kurz gesagt, ihre Mitglieder schätzt, ohne sie zu überfordern.

Ob das dann Spaß machen muss, da mitzumachen, oder ob (Kretschmann) Politik ja gar nicht dazu da sei, Spaß zu machen, sondern Sinn ergeben müsse, wäre dann abzuwarten. Ein bisschen mehr Attraktivität wäre sicherlich kein Fehler, damit eine lebendige Demokratie eine Zukunft hat.

Warum blogge ich das? Durchaus auch, um die ganzen Eindrücke, die ich von der Tagung mitgenommen habe, mal zu sortieren. Der nächste Schritt wäre dann die Lektüre des einen oder anderen der vielen Essays, Aufsatzes und Hintergrundpapiers. Und für das nächste Mal wünsche ich mir mehr Formatvielfalt auf der Veranstaltung, mehr Konkretion, und einen schärferen Blick auch auf die Verschiedenheiten der unterschiedlichen Parteien.

Schöne Übersicht über die komplexe Gemengelage von Parteien.

In Deinem Text steht „staatliche Willensbildung“ … war das so gemeint (als Endprodukt politischer Arbeit) oder

ist „staatliche Willensbildung“ das selbe wie die grundgesetzliche „politische Willensbildung des Volkes“ ?