In den Revelation-Space-Büchern des Science-Fiction-Autors Alastair Reynolds tauchen am Rande die „Demarchists“ auf – eine Gruppe von Menschen, die das Ideal direkter Demokratie verwirklicht haben: Ein Implantat im Kopf legt jedem und jeder ständig Entscheidungen zur Abstimmung vor. Demographie und Demokratie gehen ineinander über, der Wille des Volkes ist die ständig aktualisierte Summe des Willens der Einzelnen. Deliberation findet dagegen, soweit das dieser Fiktion zu entnehmen ist, eher nicht statt. Aber, einem Science-Fiction-Buch ist das angemessen, eigentlich erfahren wir auch nur etwas über das „Tool“ und wenig darüber, wie die Praktiken, Prozesse und Verfahren aussehen, die diese auf die Spitze getriebene Form direkter Demokratie so mit sich bringt.

Vielleicht ist es dieser Fokus auf die „Tools“, der mich bei einigen aktuellen Debatten an diese Bücher denken ließ. Auch nach dem weitgehenden Scheitern der – soweit das aus Außenperspektive festzustellen ist – sehr stark „tool“-zentrierten Liquid-Democracy-Debatten der Piratenpartei bleibt der Ruf nach der „Smart Party“ (Schober et al. 2015) virulent. Fast drängt sich der Eindruck auf, dass verzweifelt am Glauben daran festgehalten wird, dass dieser Netzwerktechnik doch ein demokratisches Heilsversprechen zu entlocken sein muss. Jedenfalls wird nach wie vor darüber gesprochen, dass Parteien besser, schöner, effizienter und beteiligungsorientierter werden könnten, wenn sie denn nur die richtige Technik einsetzten. Bisher haben diese Ansätze den Realitätstest nicht bestanden. Das liegt – behaupte ich – nicht am fehlenden Willen der Parteien, sondern schlicht daran, dass die glitzernden „Tools“ und die zu lösenden Probleme nicht zueinander passen.

Grüne Erfahrungen bei der Digitalisierung der Partei

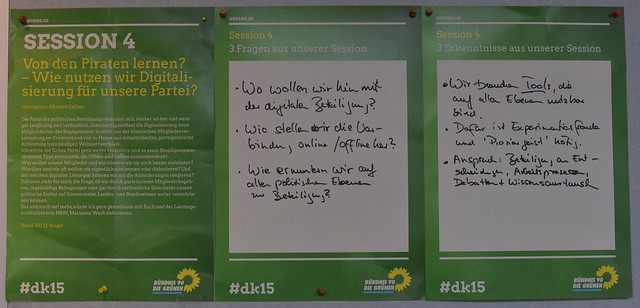

Im Barcamp-Teil des gestern zu Ende gegangenen grünen Digitalisierungskongress „Wie programmieren wir Zukunft?“ wurden diese Fragen unter der Überschrift „Von den Piraten lernen? – Wie nutzen wir Digitalisierung für unsere Partei?“ ebenfalls diskutiert. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sammelte Erfahrungsberichte und Wünsche aus dem rege besuchten Workshop und stellte dann eine sehr pragmatische Roadmap vor, um in den nächsten Jahren Digitalisierung für die Partei Bündnis 90/Die Grünen zu nutzen. Ein Thema der Diskussion war dabei immer wieder das „Wurzelwerk“ – die ungeliebte parteiinterne Plattform, auf der Wissensmanagement, Deliberation und auch die eine oder andere Entscheidung stattfinden soll. Theoretisch hat jedes Mitglied der Partei Zugang zu diesem abgeschlossenen, monolithischen System. Tatsächlich wird es nur in sehr begrenztem Maße genutzt. Wichtige Debatten finden – mehr oder weniger strukturiert – anderswo statt: offline auf Kreismitgliederversammlung und Arbeitszusammenhängen, mediatisiert in Mailinglisten einzelner Gliederungen und Arbeitsgruppen, in Telefonkonferenzen, Hangouts und Facebook-Gruppen oder gleich im semiöffentlichen Raum sozialer Netzwerke.

Weitaus mehr Anklang finden die Angebote der „Netzbegrünungs“-Gruppe, um kollaborativ an Texten zu schreiben (Etherpad, Chatfunktion), Anträge und Änderungsanträge in einem geregelten Verfahren einzureichen („Antragstool“) oder Veranstaltungen im Livestream anzusehen. Für Terminabfragen wird Doodle eingesetzt, das eine oder andere Wiki (vgl. Westermayer 2007), für Abstimmungen diverse Umfragetools, und Videos werden auf Youtube abgelegt. Und Websites, gerne auch auf WordPress oder andere CMS aufbauend, Facebookseiten und ab und zu Twitter-Accounts, um „Öffentlichkeitsarbeit“ zu betreiben, existieren ebenfalls in großer Zahl. Hier zeigt sich der Charakter der grünen Partei als lose gekoppelter Konföderation von Kreis- und Landesverbänden mit wenig zentraler Steuerung. Andere würden von einem gewissen Wildwuchs sprechen.

Angesichts dieser aktuellen Situation erscheint es mir sehr plausibel, in der künftigen digitalen Entwicklung der Partei weg von der im Kellerzimmer eingesperrten monolithischen Wollmilchsau zu gehen und stattdessen eher Tools anzubieten, die dazu beitragen können, bestimmte Verfahren und Praktiken zu unterstützen. Ein zentrales Element für ein solches eher dezentrales und modulares System, für einen solchen Werkzeugkasten, ist eine einheitliche Authentifizierung grüner Mitglieder über eine klar definierte Schnittstelle. Diese Schnittstelle existiert in rudimentärer Form. Sie müsste die Möglichkeit bieten, „Tools“ so zu konfigurieren, dass nur Mitglieder – oder nur bestimmte Teilmengen davon – diese nutzen können. Abgesehen davon erscheint es mir vor allem wichtig, herauszufinden, welche Elemente der Parteiarbeit tatsächlich nach digitaler Unterstützung rufen, und wo niemand neue „Tools“ vermisst; entweder, weil es bereits Werkzeuge gibt, die eingesetzt werden, oder weil eingespielte „analoge“ Verfahren gut funktionieren.

Es kann trotzdem Gründe geben, auch in den Bereichen der Parteiarbeit, in denen der Ruf nach digitaler Unterstützung nicht besonders laut ist, nach passenden Werkzeugen zu suchen bzw. solche programmieren oder anpassen zu lassen. Dort, wo existierende Systeme verwendet werden – Beispiel Doodle für Terminabfragen – mag es Gründe geben, die mit dem Datenschutz, mit der Kontrolle darüber, wer sich beteiligt, mit der Vermeidung von Überwachung oder mit einem unguten Gefühl dabei, auf „fremde“ Infrastrukturen zu vertrauen, zusammenhängen. In anderen Fällen, insbesondere dann, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Motivation geht, bietet es sich an, trotz aller Bauchschmerzen dahin zu gehen, wo die Mitglieder, WählerInnen und potenziell Interessierte sind. Oder dahin, wo die Öffentlichkeit diskutiert. Das ist dann möglicherweise Facebook – und eben keine eigene grüne Diskussionsplattform.

Gewichtiger noch als die Frage, ob eingesetzte Werkzeuge diejenigen sind, die tatsächlich optimal (auch unter Berücksichtigung etwa der Datensparsamkeit) geeignet sind, ist das Argument, dass es doch „so“ wunderbar funktioniert. Denn „so“ funktioniert es für die, für die es funktioniert – wer damit ausgeschlossen wird, wer sich in Parteiarbeit einbringen würde, wenn es anders funktionieren würde, ist offen. Gleichzeitig ist auch jedes neue Verfahren, insbesondere wenn es weg von „analogen“ hin zu „digitalen“ Vorgehensweisen geht, immer noch mit dem Risiko von Ausschlüssen verbunden. Wie weit diese in Kauf genommen werden können, ist von Fall zu Fall abzuwägen.

Ausgehend von der Diskussion auf dem Digitalisierungskongress wäre meine Vision einer smarten grünen Partei eine, die das tut, was sie auch heute schon tut, nämlich digitale Werkzeuge da einzusetzen, wo diese einen Mehrwert haben, nur etwas systematischer und strategischer – und vielleicht an einigen Punkten ergänzt um Dinge, die „analog“ nicht oder nur mit sehr großem Aufwand möglich sind. Mitgliederbefragungen und strukturierte Diskussionen, kollaborative Textarbeit und ein leicht zugängliches Wissensmanagement könnten solche Punkte sein. Das heißt nicht, dass es diese heute nicht gibt – nur finden sie nicht systematisch statt. Teilweise werden dafür Werkzeuge eingesetzt, die nicht dafür gedacht sind oder Nachteile mit sich bringen. Und vielen Parteimitgliedern und Gliederungen sind diese Werkzeuge möglicherweise noch nicht bekannt. Hier gibt es also Arbeit für die Taskforce zur digitalen Beteiligung, die Michael Kellner eingesetzt hat.

Verschlafen Parteien die digitale Revolution in ihrer eigenen Organisationsstruktur?

Damit bin ich bei meiner Verwunderung über Schober et al. (2015) angelangt. Die nennen diverse Beispiele dafür, dass Digitalisierung das Leben, die Wirtschaft, die Verwaltung einfacher macht und schreiben dann:

„Klug eingesetzt, können digitale Instrumente die Arbeits- und Organisationsroutinen in Parteien um ein Vielfaches vereinfachen. So etwa in Belangen des Mitgliederdatenmanagements, der internen Debattenorganisation und der Koordinierung von Freiwilligen-Engagement.“ (Schober et al. 2015: 2)

Interessanterweise sind Mitgliederdatenmanagement (bei „Grüns“ heißt die entsprechende Software Sherpa) und die Koordinierung des Engagements von Freiwilligen („Meine Kampagne“) gerade Bereiche, in denen zumindest Bündnis 90/Die Grünen schon sehr smart sind. Es würde mich wundern, wenn andere Parteien hier hinterherhinken. Und die „interne Debattenorganisation“ – tja, was sind „interne Debatten“?

Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil Parteien vielschichtige und multipolare Organisationen sind. Es gibt Debatten innerhalb einzelner Einheiten (teilweise organisiert, teilweise unorganisiert), es gibt große, die ganze Partei mitnehmende Debatten – die dann mit Instrumenten wie Fachkonferenzen, Online-Textarbeit, Parteitagsanträgen, Parteitagen – geführt werden, und es gibt nicht zuletzt die großen gesellschaftlichen Debatten, die Parteien natürlich nicht kalt lassen. Selbstverständlich tragen auch Meinungsäußerungen von Parteiakteuren in alten und neuen (und ganz neuen) Medien zum Diskurs und damit zur Debatte bei. Das alles mit einem Tool „organisieren“ zu wollen, wäre aus meiner Sicht ein vermessener Anspruch – und ein Vorhaben, das nur scheitern kann.

Schober et al. (2015) nennen nun einige der Experimente, die Parteien in den letzten 15 Jahren unternommen haben. Sie stellen – zu Recht – fest, dass Ernüchterung eingetreten ist:

„Die Erfahrungen mit den ersten Gehversuchen sind also durchaus gemischt, Euphorie hat sich nirgends breit gemacht. Trotz guter vereinzelter Ansätze herrscht Ernüchterung mit Blick auf die übergreifende Integration des digitalen Fortschritts in das Parteileben.“ (Schober et al. 2015: 2)

Erste Gehversuche? Im Teenageralter? Naja. Ansonsten ja – es ist definitiv Ernüchterung eingetreten. Das hat auch einiges mit dem Scheitern entsprechender, sehr großmundig vermarkteter Vorhaben der Piratenpartei zu tun. Aber wie dem auch sei – dass Ernüchterung da ist, da ist Schober et al. zuzustimmen. Haarsträubend finde ich allerdings deren Erklärung, warum die großen Versprechungen nicht eingetreten sind: Standards der Kommunikations- und Innovationsfähigkeit von Parteien lägen weit unter den technologischen Möglichkeiten, digitale Kanäle würden frecherweise nicht genutzt, und überhaupt, die heutigen technologischen Ansätzen seien ja so viel weiter, die müssten erst einmal „neu gedachte und ausprobiert“ werden. Das gipfelt dann in der Zuspitzung: „Können Parteien mit den Digitalisierungstrends nicht mithalten? Oder wollen sie es eventuell gar nicht? Für uns ist klar: Sie müssen es, und zwar eher heute als morgen.“ (Schober et al. 2015: 3).

Parteien konkurrieren im Feld der Politik zunächst einmal mit anderen Parteien, vielleicht auch mit anderen politischen Organisationen und Bewegungen, ganz vielleicht auch mit Massenmedien und JournalistInnen. Wer behauptet, Parteien „müssen es“, müsste in diesem Feld zeigen, wer vorangeht, und wer seine politische Arbeit derartig effektiver und effizienter gestaltet hat, dass damit die politische Agenda dominiert und Beteiligung monopolisiert wird. Einen derartigen Player sehe ich nicht, auch „change.org“ ist es nicht.

Schober et al. (2015) gehen darauf nicht ein. Vielmehr diskutieren sie die beiden schon angerissenen Argumentationslinien: „Parteien können nicht“ und „Parteien wollen nicht“.

Beim Thema „Parteien können nicht“ identifizieren Schober et al. (2015: 3) eine Reihe von Hemmnissen: Parteien sind große und schwerfältige Organisationen mit langsamen Entscheidungsprozessen über mehrere Ebenen hinweg. Neue „Tools“ brauchen bei ihrer Einführung Kommunikationsstrategien, gegebenfalls finanzielle Ressourcen, Wissen, um die Gliederungen und Parteimitglieder für eine Nutzung zu gewinnen. (Ich würde ergänzen, dass ein spürbarer Mehrwert auch nicht ganz unwichtig ist …). Das Parteiengesetz, das zumindest für bindende Entscheidungen Vorgaben macht, wird erwähnt. Und natürlich: „Ebenso dann, wenn von Anfang nicht klar ist, wozu genau das Tool eingesetzt werden soll und wozu eben auch nicht.“ (Schober et al. 2015: 3).

Anders gesagt, auch wenn Schober et al. das hier noch nicht so explizit machen: es geht bei der Einführung von „Tools“ eigentlich um organisationalen Wandel, um „change management“. Und der muss gewollt und organisiert werden. Ergänzen würde ich auch: Da, wo es einen spürbaren Mehrwert gibt, und wo sich digitale Werkzeuge in vorhandene Prozesse einpassen, werden sie in Parteien längst genutzt. Egal, ob mit oder ohne Rückendeckung durch die Parteizentrale. Mailinglisten, Doodles, Wikis – die gibt es. Und sie tragen auch heute schon zur innerparteilichen Organisation und Meinungsbildung bei.

Was es bis heute nicht gibt, sind virtualisierte Spiegelungen von Mitgliederversammlungen und Parteitagen. Auch mit Westermayer (2001) im Rücken finde ich das nicht sehr verwunderlich: der organisatorische Mehrwert derartiger Spiegelungen ist gering, der zusätzliche Aufwand für die Partei wie für die einzelnen Mitglieder ist groß, die erhöhte raum-zeitliche Flexibilität ist im Vergleich dazu wenig attraktiv. Wer nicht am Parteitag teilnehmen kann, erfährt über Livestreams und Website-Berichte, was passiert, und kann über Medien wie Facebook und Twitter miterlebend und kommentierend dabei sein, wenn das gewünscht ist. Die „Tools“ sind da, und die Partei findet einen Nutzen dafür. Ganz organisch entsteht so ein „blended Parteitag“.

Was Parteien tatsächlich nicht können: ihre ja durchaus im politischen System begründete Organisationsstruktur auf den Kopf stellen. Es gibt Orts- und Kreisverbände, Landesverbände und einen Bundesverband, Fraktionen auf diesen Ebenen und quer dazu inhaltliche Arbeitsgruppen, weil das die Ebenen sind, auf denen Politik stattfindet. Virtuelle Kreis- und Landesverbände hängen, so attraktiv sie zunächst erscheinen mögen, immer jenseits dieser Ebenen – und können daher nur begrenzt im politischen Spiel mitwirken. Solange es Staaten und deren Gliederung gibt, bleibt das eine Rahmenbedingung, die auch durch noch so schöne „Tools“ nicht wegzuzaubern ist. (Und auch die Mitgliederstruktur einer Partei gehört zu diesen Randbedingungen.)

Schober et al. (2015) ignorieren nun sowohl die Wirklichkeit innerhalb der Parteien als auch diese Rahmenbedingungen. Stattdessen unterstellen sie Parteien, dass sie nicht zu smarten, digitalisierten Parteien werden wollen (Schober et al. 2015: 4). Auch hier nennen sie eine Reihe von Hemmnissen: Befürchtungen, dass mit neuen Verfahren Kontrolle und Zuständigkeiten verschoben werden. Kontrollverlust und Unordnung durch Öffnung. Ein Verlust an Bedeutung für Parteieliten und ein Bedeutungszugewinn für Parteimitglieder.

Auch das ist nicht völlig falsch (und vielleicht ist dieser Text auch nur ein Beitrag aus der Funktionärsebene, der Argumente sucht, den bequemen Status Quo zu erhalten). Aber ich würde die Argumentation vom Kopf auf die Füße stellen. Vor der Frage der technischen Innovation zur Öffnung und verbesserten Transparenz innerparteilicher Kommunikation und Beteiligung – denn das ist das inhaltliche Ziel, das hier als selbstverständlich mitschwingt – steht eben die soziale Innovation. Die Frage danach, wie eine Partei in Zukunft aussehen und arbeiten soll, ist keine der Werkzeuge, sondern eine der „vision and mission“. Ob digitale Formate und „Tools“ das richtige sind, um eine – wenn sie denn gewollt wird – Öffnung der Partei zu erreichen, oder ob Schnuppermitgliedschaften und andere Veranstaltungsformate besser dafür geeignet sind – das ist die zweite Debatte. Zunächst aber muss geklärt sein, in welche Richtung es inhaltlich gehen soll. Und das kann nicht anhand der Werkzeuge diskutiert werden.

Mein Zwischenfazit: Da, wo es um die Erleichterung von Verfahren geht, wo digitale Werkzeuge in die etablierte Parteiarbeit einfließen, ohne die zu revolutionieren, sind Parteien heute schon auf einem guten Weg. Das ist aber zu trennen von einer Debatte darüber, was eine Partei in Zukunft sein soll, und wie dieser zukünftige Zustand am besten erreicht werden kann. Hier muss die soziale Innovation diskutiert und beraten werden, nicht die besten Werkzeuge dafür!

Wer über Organisationswandel reden will, sollte über Organisationswandel reden – nicht über Werkzeuge

Schober et al. (2015: 5ff) bleiben nun nicht bei der Analyse, sondern erteilen auch Ratschläge. Dass es sinnvoll ist, auch sprachlich nicht mehr „analog“ und „digital“ zu trennen, ist sicher richtig – aber auch ein Binsenweisheit, wenn es in ihrem eigenen Diskussionspapier die ganze Zeit passiert. Und wenn Parteien da längst weiter sind. Aber das nur am Rande. Die fünf Ratschläge sind:

- Der Aufbau von digital-analogen Doppelstrukturen, um neue Formen der Teilhabe einzuführen, ohne die vertrauten Prozesse und Praktiken zu zerstören.

- Gezieltes und konstantes Feedback bei der Einführung neuer Instrumente (gemeint ist damit eine künstliche Belebung digitaler Foren durch „inoffizielle Botschafterinnen und Botschafter“), weil „Die beste und nutzerfreundlichste Plattform nützt nichts, wenn sie nicht mit Leben gefüllt wird.“ (Schober et al. 2015: 6) – wohl wahr, aber ein Surrogat von Leben nützt halt auch nichts …

- Projekte im Kleinen ausprobieren und erfolgreiche Formate skalieren. (Klingt gut, gemeint ist damit allerdings letztlich doch wieder der eine „virtuelle Ortsverein“, der schon mal digitale Kommunikation ausprobiert, und dann müssen alle anderen nachziehen …)

- NutzerInnen von Anfang an miteinbeziehen, auch im Sinne von Usability-Tests etc.

- Von Unternehmen und NGOS lernen – hier taucht plötzlich auf, dass es doch um große organisationale Veränderungen, Change Management und entsprechende Beratungsnotwendigkeiten geht. Oder gar um Gamification (dafür ist mir Politik dann doch ein zu ernsthaftes Geschäft …).

Ist das in der Summe hilfreich? Ich bin nicht überzeugt. Digitale Kommunikations- und z.T. auch Beratungs- und Entscheidungsinstrumente werden im Sinne der Doppelstrukturenstrategie bereits genutzt, wie ich eingangs dargestellt habe. Das kann gerne systematischer und strategischer geschehen. Die digitalen Pilotgliederungen erinnern mich zu sehr an die virtuellen Ortsvereine und entsprechende Parallelwelten. NutzerInnen einzubeziehen, sollte selbstverständlich sein – aber bei was? Letztlich steht auch hier die „Plattform“ im Raum – und die würde ich liebend gerne durch verteilte Module ersetzen. Die natürlich ebenfalls so gestaltet sein sollten, dass sie gut nutzbar sind.

Und zum organisationalen Wandel: Klar kann da von anderen Organisationen gelernt werden. Nur sind die allesamt hierarchischer als Parteien. Diese Besonderheit bleibt. Und es bleibt, aber das habe ich ebenfalls bereits ausgeführt, auch die Notwendigkeit, zunächst mal über Organisation und Struktur zu reden, und über deren Weiterentwicklung, bevor die Frage der Werkzeug- oder gar Plattformentwicklung auftaucht. Und da steht der eigentliche Elefant.

Literatur

Schober, Henrik; Dedic, Jessica; Sälhof, Philipp (2015): Auf dem Weg zur Smart Party – Digitale Ambitionen von Parteien zwischen Anspruch und Wirklichkeit, PDF

Westermayer, Till (2007): „Politische Wiki-Nutzung zwischen Groupware und Text-Event – diskutiert an Fallbeispielen aus dem Umfeld von Bündnis 90/Die Grünen“, in Stegbauer, Christian; Schmidt, Jan; Schönberger, Klaus (Hrsg.): Wikis: Diskurse, Theorien und Anwendungen. Sonderausgabe von kommunikation@gesellschaft, Jg. 8, PDF.

Westermayer, Till (2001): Was passiert, wenn eine Partei im Netz tagt? Der ‚Virtuelle Parteitag‘ von Bündnis 90/Die Grünen aus soziologischer Sicht. Universität Freiburg, Magisterarbeit, PDF

Warum blogge ich das? Zum einen als Fortsetzung der auf dem Digitalisierungskongress geführten Debatte, zum anderen als Erwiderung auf den Text aus dem parteireform.org-Projekt.

Eine Antwort auf „Smarte Parteien? Um welches Problem geht es eigentlich?“