Hannah Beitzer hat einen schönen, nachdenklichen Text über Online-Aktivismus, die Piratenpartei und burn-out-artige Symptome geschrieben. Der Text hat mich zu folgender These gebracht:

Die Piratenpartei ist zwangsläufig identisch mit ihrer medialen Repräsentation – deswegen kein Weg aus eigener Kraft aus der Krise.

Und weil das jetzt vielleicht etwas erklärungsbedürftig ist, noch ein paar Sätze dazu, was ich damit meine. Vor dem Internet gab es zwei relativ klar getrennte Sphären: Eine Sphäre des innerparteilichen Diskurses (durchaus auch mit eigenen Medien) und eine Sphäre des öffentlichen Diskurses über eine Partei. Natürlich konnte auch vor dem Internet und vor Social Media schon eine parteiinterne Debatte z.B. in bundesweit gelesenen Tageszeitungen ausgetragen werden. Aber die Trennung der Sphären war vorhanden.

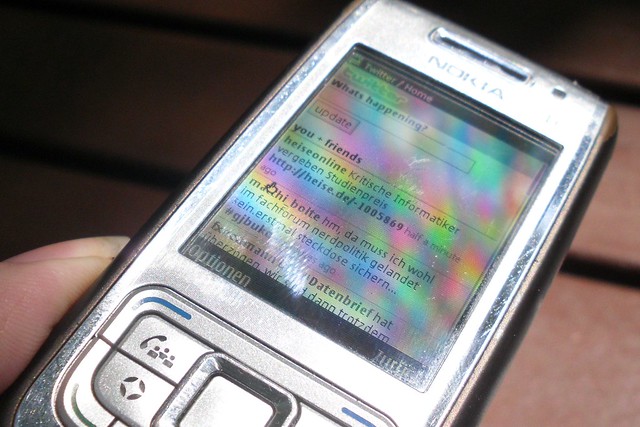

Die Piraten sind dagegen mit Social Media groß geworden. Das hat ihren Aufstieg befördert, sie jetzt aber auch in eine Ecke gedrängt, denn trotz eigener Medien (Mailinglisten, Pads, Mumble) findet ein großer Teil des pirateninternen Diskurses öffentlich statt. Zum Beispiel auf Twitter. Sonst würden mässig interessierte Beobachter wie ich ihn vermutlich gar nicht wahrnehmen. So fällt er zwangsläufig in die Timeline.

Das wiederum erschwert es für die Piraten ungemein, sich auf sich selbst zu besinnen. Parteiinterne Meinungsbildung und mediale Repräsentation fallen in eins, eine vom medialen Diskurs unabhängige Positionierung zu setzen, ist fast nicht möglich. Gerade in einer Selbstfindungsphase mit heftigen Flügelkämpfen ist das fatal. Insofern sagt meine Kristallkugel: Auch nach dem außerordentlichen Bundesparteitag wird die Piratenpartei nicht zur Ruhe kommen.

P.S.: Und ja, das hat auch etwas mit der Forderung nach umfassender Transparenz zu tun.