Eigentlich wollte ich im zweiten Teil meines „Nachdenkens über Parteien“ noch was zur Böll-Tagung letztes Wochenende schreiben. Aus aktuellem Anlass muss das allerdings warten. Vielmehr geht’s jetzt um …

Splitter 2: … die nicht geführte Kursdebatte und ihre Folgen

In den letzten Tagen gab es ein paar Mal innerparteilich ziemlich viel Aufregung. Ein Anlass dafür war die Information darüber, dass der Vorstandsvorsitzende von Daimler als Gastredner zur diesjährigen Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) eingeladen ist. Mir erschien das halbwegs plausibel – schließlich ist eines der heißen Themen der BDK der allmähliche Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor (unter dem Slogan: „Rettet die deutsche Autoindustrie“). Und zu dieser Debatte auch mal zu hören, was Daimler sich so an Mobilitätszukunft vorstellt, ist ja nun nicht ganz uninteressant.

Dass es dabei bei einseitiger Propaganda bleiben würde, erschien mir nicht als besonders plausibel. Schließlich kenne ich unsere Delegierten und weiß, dass diese nicht einfach nur höflich klatschen, sondern sich durchaus zu Wort melden. Und selbst ein prominent eingeflogener Gastredner mit knappem Zeitbudget wird nicht umhinkommen, ein bisschen Kontext und Widerrede mitzukriegen.

Andere sehen das offenkundig ganz anders. Die erste Assoziation bei Daimler ist hier nicht der Automobilhersteller, sondern die Lieferung von Rüstungsgütern – hier: Militär-LKWs – in Krisengebiete. Und die zweite ist dann sowas wie die Vorstellung, dass ein global agierender Großkonzern auf der dunklen Seite steht und deswegen per se anzugreifen, aber nicht anzuhören ist. Oder etwas weniger polemisch: dass eine Gastrede von Daimler auf einem grünen Parteitag zum Greenwashing beiträgt und zentralen Elementen grüner Politik widerspricht, und nur zu Gastreden eingeladen werden darf, wer grüne Politik voranbringt.

Jedenfalls kochten die Emotionen hoch, auch halbwegs prominente Landesvorsitzende äußerten sich kritisch, es wurde mit Dringlichkeitsanträgen und Austritten gedroht; heute entschied der Parteirat, also der erweiterte Bundesvorstand, dass es eine Gastrede, aber auch ein Diskussionsformat geben soll, in dem auch kritische Themen zur Sprache kommen. Das mag diesen konkreten Konflikt halbwegs beruhigen. Aber es gärt und brodelt weiterhin. Das bestärkt mich – zusammen mit ähnlichen Aufregungsdynamiken in anderen Fällen in der letzten Zeit – in meinem Eindruck, dass es vielen hier um etwas ganz anderes geht.

Wer möchte, kann den Bogen noch weiter spannen. Auch die öffentlich zelebrierten Austritte in diesem Jahr laufen letztlich in ihren Begründungen vor allem auf den einen Punkt zu: Grün sei nicht mehr grün, es habe einen massiven Rechtsruck gegeben, statt dem ehrlichen Engagement für das Wahre, Gute, Schöne trete jetzt uninspiriertes, maximal machtpolitisch inspiriertes Verwalten in den Vordergrund. Wer die Grünen von vor 20 oder 30 Jahren gewählt habe, könnne unmöglich weiterhin grün wählen.

Ich empfinde das als völlig übertrieben, aber der wahre Kern dahinter ist wohl der lange Zeit verdrängte und übertünchte Konflikt zwischen einer Bewegungspartei und einer Mitgestaltungspartei. Das ist nicht identisch mit den Flügelzuordnungen. Es gibt durchaus auch Parteilinke, die Mitgestaltung im Rahmen des im liberalen Parlamentarismus machbaren für eine zentrale Aufgabe der Partei Bündnis 90/Die Grünen halten, und es gibt mindestens herzthemenspezifisch eben auch die zum freischwebenden Bewegtsein hingezogene „Realos“. Und es gibt durchaus die kommunalpolitischen Mitgestalter*innen, die beim bundes- oder weltpolitischen großen Ganzen zu Freund*innen der Bewegungspartei mutieren.

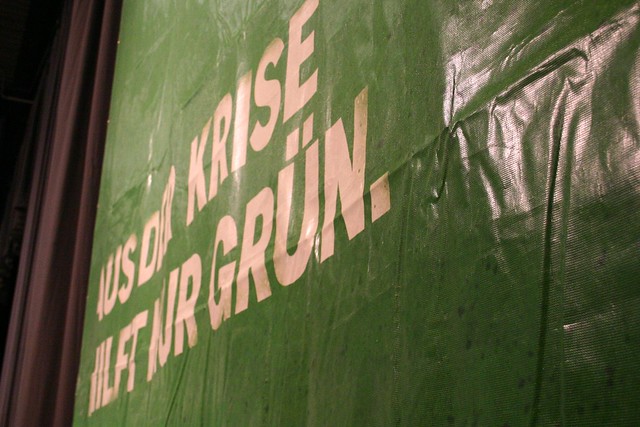

Scherenschnittartig: die Bewegungspartei verabsolutiert ihren politischen Kompass, erstens aus einer moralischen Aufgeladenheit heraus, zweitens jedoch deshalb, weil differenzierte Positionen und Kompromissbereitschaft „auf der Straße“ und „in der Opposition“ sonst ungehört bleiben. Grüne reihen sich in die großen Protest- und Konfliktfelder ein – natürlich auf der richtigen Seite -, rufen in Bündnissen zu Demos und Aktionen auf und verabschiedenen Resolutionen, in denen der Entwurf einer besseren genauso skizziert wird wie das Übel der bestehenden Welt. Die Haltung ist „wir da unten“ gegen „die da oben“, und wenn in dieser Denkweise mitregiert wird, dann als das Korrektiv, das den größeren Regierungspartner SPD daran hindert, Unsinn zu machen. (P.S.: Und selbst für innerparteiliche Konflikte fallen der Bewegungspartei als erstes die bewährten Instrumente Unterschriftensammlung, offener Brief, Protestplakat, demonstratives Saal-Verlassen sowie die gute alte Trillerpfeife ein …)

Genauso scherenschnittartig geht die Mitgestaltungspartei vom vorgefundenen Handlungsrahmen aus. Sie denkt de Kompromiss schon mit und geht pragmatisch an die Dinge heran. Es gibt eine Vision, eine Leitlinie – übrigens: auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont, wie vor kurzem auf der Böll-Veranstaltung zum Update der Parteiendemokratie, die Notwendigkeit eines Wertekompass und einer Vision – die jedoch nicht verabsolutiert wird. Kleine Schritte in die richtige Richtung, immer auf der Suche nach Mehrheitsfähigkeit in einer Gesellschaft, die doch schon viel weiter ist. Die Haltung ist „zusammen schaffen wir es“, und zum „zusammen“ gehören ganz selbstverständlich auch die Polizei, die Wirtschaft vom Kleinunternehmen bis zum Großkonzern, der Sportverein und die Ehrenamtsarbeit der Kirchen.

Auch die Mitgestaltungspartei will grüne Ziele umsetzen. Die Betonung liegt hier aber auf dem „umsetzen“, nicht auf den Zielen. Sie will noch mehr: gut regieren, in großer Eigenständigkeit und ohne Vorabfestlegung auf ein Projekt (vgl. auch Teil I).

Für eine Mitgestaltungspartei ist es selbstverständlich, auch mit einem Vorstandsvorsitzenden eines Automobilkonzerns das Gespräch zu suchen. Nicht nur, weil so ein Konzern für viele, viele direkten und indirekten Arbeitsplätze und für Wertschöpfung zuständig ist, sondern auch, weil hier das Gefühl vorherrscht, die großen Herausforderungen inklusive der Klimaziele nur gemeinsam bewältigen zu können. Zugspitzt gesagt: Es geht in dieser Denke darum, aus Daimler einen – temporären – Bündnispartner zu machen. Im vollen Bewusstsein dessen, dass ein Automobilkonzern in vielen Punkten überhaupt nicht grün ist. Aber: wir reden mit den Leut‘.

Meine These ist nun, dass in der Verarbeitung der Wahlniederlage von 2013 und unter dem Banner von Geschlossenheit und internen Formelkompromissen – weil, irgendeine Wahl ist immer – die grundlegende Debatte darüber, ob Bündnis 90/Die Grünen insgesamt sich als Mitgestaltungspartei oder als protestierende Bewegungspartei sehen, nie wirklich geführt wurde. Unter dem Deckel kocht es allerdings, spätestens seitdem in Baden-Württemberg, einem Landesverband, der sich dafür entschieden hat, mitgestalten zu wollen, mit einem klar auf diese Linie ausgerichteten Programm Ministerpräsident Kretschmann wiedergewählt und Grüne dreißig Prozent der Wählerstimmen bekommen haben.

Dieser Konflikt sucht sich nun seine Ventile. Und es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass „Kretschmann kapieren“ zur bundesweiten Leitposition wird. Ich befürchte allerdings, dass wir als Partei insgesamt nicht gut daran tun, diese Auseinandersetzung abzumoderieren, auch nicht, wenn wie jetzt die Bundestagswahl 2017 die ersten Rufe nach Geschlossenheit ertönen lässt. Denn der Konflikt wird immer wieder auftauchen, auch da, wo ihn nun wirklich niemand brauchen kann. Und „draußen“, jenseits des eigenen kuscheligen Sofaforts, wundern sich die Leute.

Splitter 3: Die programmatische Grundlage diskutieren und entscheiden

Wie kann so eine Debatte geführt und entschieden werden? Letztlich nur programmatisch. Mit Bezug darauf, wie das Bundestagswahlprogramm 2017 aussieht, und wer unsere Spitzenkandidat*innen sein werden – aber auch mit Bezug auf das zur Revision anstehende Grundsatzprogramm. Ein solcher Entscheidungsprozess ist an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft. Ein solcher Entscheidungsprozess mag für Einzelne auch heißen: „Das ist nicht mehr meine Partei!“ Und selbstverständlich heißt ein solcher Entscheidungsprozess, alle parteitagsorganisatorischen Zwänge hin oder her, dass Entscheidungen per Abstimmung getroffen werden müssen, und dass der BDK eben auch tatsächlich Alternativen angeboten werden.

Die reale Welt besteht nicht aus schwarz-weißen Schattenrissen. Eine reine Gestaltungspartei würde schnell ihre Identität und ihre Visionen verlieren, und den Kontakt zum zivilgesellschaftlich engagierten Teil der Bevölkerung erst recht. Eine reine Bewegungspartei würde auf Jahre hinaus an der Fünf-Prozent-Hürde hängen. Aber der zu findende Kompromiss darf weder ein reiner Formelkompromiss sein (um dessen Interpretation dann immer wieder neu gestritten wird, kaum dass die Tinte trocken ist), und er darf erst recht kein Patchwork sein, bei dem dann gar keine klare Linie mehr zu erkennen ist, und im einen Politikfeld Idealbilder, im anderen umsetzungsorientiertes Klein-Klein vorherrscht.

Vielmehr braucht es, und das wäre meine etwas abstrakte Schlussfolgerung, eine aktive Verständigung über unterschiedliche Rollen und Handlungsfelder, über Schnittstellen und Synergien.

Und es braucht sowas wie „Vertrauensarbeit“, Arbeit am Abbau gegenseitigen Misstrauens. In welcher anderen Partei ist „Ministerpräsident“ fast schon ein Synonym für „Generalverdacht“, in welcher anderen Partei interessiert es nicht weiter, dass die Gremien, die Parteitage vorbereiten – der Parteirat, der Bundesvorstand – eine hohe demokratische Legimation haben, in welcher anderen Partei herrscht – egal, ob in Tübingen oder in Neukölln – eine so große Selbstgewissheit der Basis, einzig und allein für alle zu sprechen? Ein Stück weit macht uns das gerade grün und sympathisch, gehört das zu unseren flachen Hierarchien und zu unserem partizipativen Politikverständnis. Auf 150 Prozent aufgedreht, nervt es nur noch.

Oder, als Appell: lasst uns mit dem Generalverdacht aufhören, lasst uns mal mit etwas Gelassenheit nicht sofort draufhauen, lasst uns mal zuhören, bevor Halbsätze durch social media katalysiert, in Lok-Emma-Manier sich zu Echos auftürmen, die ganze Gebirge zum Einsturz bringen. Das würde helfen, gerade jetzt.

wird fortgesetzt

„Vielmehr braucht es, und das wäre meine etwas abstrakte Schlussfolgerung, eine aktive Verständigung über unterschiedliche Rollen und Handlungsfelder, über Schnittstellen und Synergien.“

Magst du das noch etwas genauer ausführen? Das scheint ja gerade der schwierige Teil zu sein.

Danke insgesamt für deine klugen Reflexionen.

Du hast recht, dass ich da zwar einen Anspruch beschreibe, aber wenig zur Umsetzung sage. Ist vielleicht was für Teil III dieser Serie – und wer Ideen dazu hat, ist herzlich eingeladen, die zu äußern.

Unter einer aktiven Verständigung verstehe ich das ich meinem Gegenüber zuhöre und wenn ich es nicht verstanden habe nachfrage wie er zu der Schlussfolgerung gekommen ist und nicht nur meine Meinung für das non plus ultra halte. Kompromisse müssen bei jeder Diskussion neu ausgearbeitet werden weil der Formelkompromiss nicht machbar ist. Leider habe ich die Erfahrung gemacht das es viele Basismitglieder gibt für die der Kompromiss ein Fremdwort ist und daher nicht angewendet wird. Diese Streitereien die dadurch entstehen haben dann nichts mehr mit einer grünen Kultur zutun.

Aber umgekehrt ist es auch kein „Mitgestalten“ wenn man sicheren Herkunftsländern, einer Erbschaftssteuer und ähnlich schlechten Gesetzen kein klares Nein entgegenbringt oder sogar zustimmt.