Ich war eigentlich auf der Suche nach was ganz anderem (nämlich soziodemographisch aufgeschlüsselten Daten zur Verfügbarkeit von Mobiltelefonen in privaten Haushalten) beim Statistischen Bundesamt, bin dabei aber auf die Publikation Private Haushalte in der Informationsgesellschaft gestoßen (Fachserie 15, Reihe 4, 2009). Das ist eine im April und Mai 2009 durchgeführte europaweite Erhebung zur Nutzung und Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese findet alle drei Jahre statt.

Im verlinkten Ergebnisband finden sich nun zwar leider kaum Aussagen zur IuK-Technologie Mobiltelefon (nur zur mobilen Internetnutzung), aber dafür anders interessantes – nämlich nach Geschlecht* und nach Alter aufgeschlüsselte Daten zur Nutzung des Internet. Die wichtigsten davon habe ich mal in zwei Tabellen gepackt. Im eigentlichen Bericht sind noch einige Daten mehr enthalten, aber diese hier erschienen mir besonders interessant:

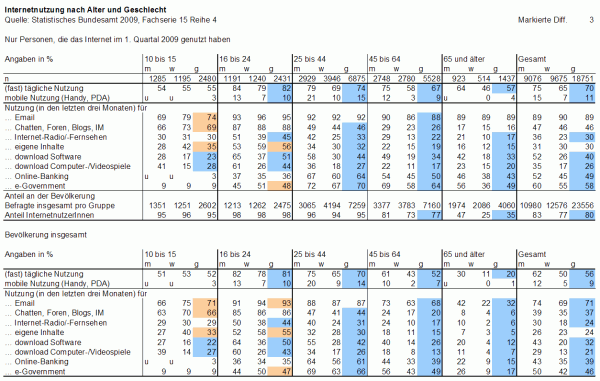

Tabellen zur Netznutzung, Datenquelle: Stat. Bundesamt, Fachserie 15, Reihe 4, 2009. Anklicken zum Vergrößern

In den Tabellen sind jeweils Prozentangaben nach Geschlecht (m/w/gesamt) und Altersgruppe angegeben; alle Angaben in der oberen Tabelle beziehen sich auf Personen des angegebenen Geschlechts und Alters, die im ersten Quartal 2009 das Netz genutzt haben. In der unteren Tabelle sind diese umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung (also inkl. Nicht-NutzerInnen) in der jeweiligen Kombination aus Geschlecht und Altersgruppe. Die Angabe „u“ ist der „/“ aus der amtlichen Tabelle und bedeutet, dass die Zahl der Fälle im Feld zu klein für eine sichere Angabe ist (d.h. weniger als 50 Fälle). Befragt wurden in dieser amtlichen Erhebung insgesamt 23556 Personen.

Interessant ist nun der Blick auf die lachsfarben und babyblauen Felder. Babyblau steht dafür, dass hier der jeweilige Anteil bei den Männern um mehr als 3 Prozentpunkte über dem der Frauen liegt; lachsfarben markiert die umgekehrte Differenz. Auch wenn das nicht die sinnvollste Methode ist, um über die Signifikanz von Unterschieden zwischen zwei Gruppen zu sprechen, ergibt sich zumindest schnell ein Bild.

In der letzten Spalte – Gesamtbevölkerung unabhängig vom Alter – sind es nur drei bzw. (bezogen auch auf die Nicht-NutzerInnen, die nach Geschlecht differieren) nur ein Item, bei dem die Nutzung durch Männer nicht um mindestens drei Prozentpunkte über der Nutzung durch Frauen liegt. Mehr Männer als Frauen sind mobil im Internet, mehr Männer als Frauen schauen Fernsehen oder hören Radio im Internet, mehr Männer machen Online-Banking und laden Computerspiele herunter. Die Spannweite der Unterschiede ist dabei beachtlich und reicht von 5 Prozentpunkten beim E‑Government (Behördenkontakt per Netz) bis zu 26 Prozentpunkten Differenz beim Download von Software.

Keine (nennenswerte) Differenz ergibt sich in dieser Betrachtungsweise für die drei „aktiven“ Items: nicht nach Geschlecht unterschiedlich fällt demnach die Netznutzung für eMail und für andere Kommunikationsformen (Chatten und Forenkommentare hat das Statistische Bundesamt hier zusammengeworfen) aus – und auch bei der Erstellung eigener Inhalte gibt es kaum Differenzen.

Soweit bestätigt sich zunächst das etablierte Bild netzaffiner Männer und weniger netzaffiner Frauen.

Wird nun das ganze nach Alter disagreggiert, zeigen sich erstaunliche Differenzen zwischen denjenigen ab 25 Jahren und den beiden Altersgruppen darunter. Hier gibt es jetzt nämlich plötzlich Bereiche der Netznutzung, die häufiger von Frauen als von Männern betrieben werden. Namentlich geht es dabei wieder um die Themen EMail-Schreiben, sonstige Kommunikation im Netz und das Erstellen eigener Inhalte. Dazu kommt ein leichter Vorsprung beim E‑Government. Die Differenz beim Online-Banking ebnet sich ein.

Sowohl beim Download von Software, beim Download von Computerspielen wie auch bei der Nutzungshäufigkeit und bei der mobilen Nutzung bleibt die Geschlechterdifferenz > 3 % dagegen erhalten.

Wie sind diese Daten nun zu interpretieren? Gehen weibliche digital natives ganz anders an das Netz ran als Frauen über 24 Jahren? Oder sind hier Geschlechterverhältnisse im Sinne beispielsweise der zunehmenden Verantwortung für Familienarbeit, die dann weniger Zeit für einen – eh männlich konnotierten (Schönberger 1999, 2008) – experimentellen Umgang mit neuen Technologien lässt?

Und natürlich übertragen sich die alltagsweltlichen Prozesse und Praktiken des doing genders auch ins Netz – feministische Blogger(i/I)nnen können davon ein Lied singen, das betrifft aber auch Zuweisungen von Tätigkeitsbereichen, als normal angesehene Aktivitäten und erwartetes Verhalten. In diesem Zusammenhang ist es auffällig, dass es gerade die „kommunikativen“ Bereiche sind, in denen Frauen stärker oder ähnlich stark in der Netznutzung vertreten sind wie Männer. Das könnte jetzt naturalistisch interpretiert werden, im Sinne eines „Frauen sind halt kommunikativer, Männer reparieren halt lieber das Auto spielen halt lieber Computerspiele“.

Ich halte eine solche Interpretation aber nicht nur für unwahrscheinlich, sondern auch für gefährlich – und würde eher davon ausgehen, dass hier zwei Dinge zu beobachten sind: Erstens die Normalisierung der Netznutzung, also eine Verschiebung vom experimentell-technischen ins alltäglich-untechnische, so dass das Netz schon lange nicht mehr als „Männerdomäne“ zu betrachten ist. Diese Veralltäglichung ist aber nicht auf alle Tätigkeitsfelder und Geräte gleichermaßen ausgerichtet und gleichmäßig verteilt. Das Installieren von Software oder der „neue“ mobile Netzzugang ragen hier heraus.

Zweitens ist gerade in diesem veralltäglichten Netz ein Durchschlagen der ganz „normalen“ Selbstverständlichkeiten zu beobachten, und zwar sowohl auf der Ebene „erlaubter“ und als rollenkonform wahrgenommener Aktionsfelder als auch auf der Ebene struktureller Einschränkungen – also Kindererziehung als Bruchlinie zwischen den Altersgruppen. Das spiegelt sich dann vermutlich auch in den einzelnen Bereichen wieder, also beispielsweise trotz der fast identischen Anteile beim Erstellen eigener Inhalte, im Phänomen der männlichen Alpha-Blogger.

So interessant diese statistischen Daten sind – eigentliches Wissen darüber, wie diese Differenzen zu Stande kommen, warum sie sich in bestimmten Bereichen über die Altersgruppen hinweg fortsetzen und in anderen aufbrechen, braucht andere Methoden – also den Blick auf die Praktiken der Netznutzung, die Analyse des diskursiven Doing Genders und die Untersuchung der strukturellen Möglichkeiten. Daneben wäre es m.E. auch sinnvoll, die Differenzierung noch weiter zu treiben – die Sektionierung nach Alter und Geschlecht zeigt Abhängigkeiten vom Lebensverlauf. Das statistische Bundesamt hat seine Daten auch nach Bildungsstand disaggregiert – aber eben nicht gekoppelt mit den anderen Faktoren. Natürlich gerät auch da die Repräsentativstatistik an ihre Grenzen (schon jetzt sind einige Felder nicht auswertbar, weil die Fallzahlen zu klein werden). Prinzipiell jedoch wäre, wenn schon das quantitative Paradigma bemüht werden soll, genau hier der nächste Schritt, also beim Blick darauf, wie soziale Herkunft – vielleicht auch die Familienstruktur – mit Alter und Geschlecht interagieren.

P.S.: Ich bin mir sicher, dass es Blogs und weitere Forschungsarbeiten zu diesem Themenfeld gibt. Nachdem ich eigentlich auf der Suche nach etwas ganz anderem war, habe ich da jetzt nicht weiter recherchiert, sondern nur das, was ich eh gerade in der Hand hatte, herbeigezogen. Über Hinweise in den Kommentaren würde vermutlich nicht nur ich mich freuen.

* Selbstverständlich geht das statistische Bundesamt dabei von Zweigeschlechtlichkeit aus.

Literatur

Schönberger, Klaus (1999): »Internet zwischen Spielwiese und Familienpost. Doing Gender in der Netznutzung«, in Eike Hebecker/Frank Kleemann/Harald Neymanns/Markus Stauff (Hrsg.): Neue Medienwelten. Zwischen Regulierungsprozessen und alltäglicher Aneignung. Frankfurt: Campus, S. 249–270.

Schönberger, Klaus (2008): »Doing Gender, kulturelles Kapital und Praktiken des Bloggens«, in Hengartner, Thomas/Simon Michael: Bilder-Bücher-Bytes. Berlin. www.

Statistisches Bundesamt (2009): Private Haushalte in der Informationsgesellschaft – Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie. Wirtschaftsrechnungen. Fachserie 15 Reihe 4. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.

Warum blogge ich das? Weil ich nicht den Eindruck habe, dass Daten

wie diese allgemein bekannt sind.

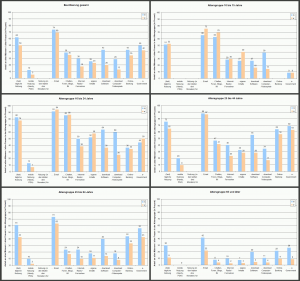

Nachtrag: Das ganze als Diagramme visualisiert gibt es hier:

Abbildung. Netznutzung nach Alter und Geschlecht.

Quelle: Stat. Bundesamt, eigene Darstellung. Anklicken zum Vergrößen.

sehr schöne zusammenstellung der statistik.

ich hätte die ergebnisse so nicht erwartet, vorallem nicht, beim punkt „eigene inhalte“.

um wieder ein geschlechterklischee heranzuziehen: männer gelten doch im allgemeinen eher als geltungssüchtiger. da wäre doch eigentlich zu erwarten, dass sie dann auch mehr eigenes inhalte (insbesondere über sich selbst) ins netz selten.

@Lukas: Da ist der verlinkte Schönberger-Text ganz interessant, und ich glaube, auch im Rahmen von Schmidt’s BloggerInnen-Studie gab es was dazu: „Inhalt ins Netz stellen“ können die Familienfotos und das Internettagebuch für den Freundeskreis ebenso sein wie das geltungssüchtige Protzen mit dem eigenen Wissen. Diese Aktivitäten sind nach Geschlecht ziemlich sicher nicht gleichverteilt.

interessant. die frage ist ja, hat das überhaupt was mit den »digital natives« zu tun? wenn, dann würden sich diese verhältnisse im laufe der zeit auch bei den älteren jahrgängen finden können.

oder liegt das an der früheren »reife« der mädchen? meiner erfahrung nach sind mädchen mit 10 wesentlich eher in der lage, mit rechnern an sich und mit »dem internet« umzugehen als gleichaltige jungs, denen es in der tat sehr sehr häufig am rechner nur um das erreichen von irgendwelchen highscores geht. flapsig gesagt: »den kopf zu benutzen lernen jungs eben später« und dann würde sich an diesen verhältnissen im laufe der zeit auch nur wenig ändern.

aber das ist auch nur so ein gedanke. im allgeneinen glaube ich nicht, dass das »in der natur« liegt, sondern dass in dieser phase die eigene geschlechtszugehörigkeit ein ganz wichtiger aspekt der selbstfindung ist, und damit eine hohe rollenkonformität angestrebt wird, die dann erst später in frage gestellt wird (wenn überhaupt).