Ich habe heute neben dem Abwaschen und Aufräumen den Stream des CDU-Landesparteitags laufen gehabt – schließlich war ich doch ein wenig neugierig, wie sich unser Koalitionspartner und politischer Mitbewerber so schlägt. Wie auch unser Landesprogrammparteitag (Mitte Dezember) fand der CDU-Parteitag digital statt.

Nebenbei: dass einige Menschen in der CDU immer noch glauben, sie hätten digitale Parteitage erfunden, und den ersten echten digitalen Parteitag mit dem CDU-Bundesparteitag hergezaubert, zeugt aus meiner Sicht vor allem von einer gewissen Tellerrandblindheit. Da draußen passieren spannende Dinge, und nicht immer ist die CDU vorne dabei …

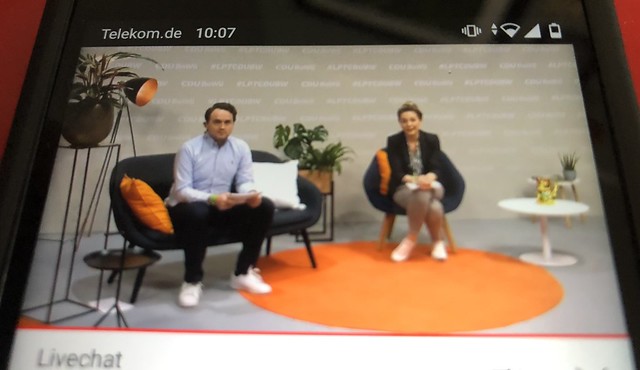

Jetzt also der digitale Landesparteitag. Was mir sehr bekannt vorkam, war das Setting: es gab neben dem Parteitagspräsidium (hier v.a. aus dem Generalsekretär Manuel Hagel bestehend) ein zweiköpfiges Moderationsteam, das in einem nachgebildeten Sofa (OBI-Schick in den CDU-Farben orange und grau mit dunkelblauen Akzenten) Auszählpausen überbrückte und Reden durch Fragenstellen etc. auflockerte. Das habe ich schon mal woanders gesehen – beim grünen Bundesparteitag im November 2020 nämlich, damals machte sich die FAZ über die Sofaecke lustig, und das Wohnzimmer tauchte auch wieder bei unserem Landesparteitag auf. Ist ja auch eine schöne Sache. Ebenso scheint sich das Setting, den Parteitag mit einem Rumpfteam aus Parteispitze plus technischem Support aus einer Halle heraus zu übertragen, und Reden vom Pult mit Zuschaltungen und Videobeiträgen zu mischen, als Standardmuster für digitale Parteitage etabliert zu haben.

Neben dem Farbkonzept (knallorange) gab es aber natürlich auch weitere Unterschiede. In den Inhalten, obwohl ich an der einen oder anderen Stelle den Eindruck hatte, die CDU würde sich da durchaus bei Grüns bedienen, und beim Verfahren.