Vorneweg: Die Kolumne von Sascha Lobo bei Spiegel online finde ich insgesamt sehr gelungen und anregend. Über die letzte Ausgabe (Desinformation: Im Netz der Besserwisser) habe ich mich jedoch geärgert – und möchte versuchen, dem nachzugehen. Weil es erst einmal ja gar nicht so klar ist, was daran ärgerlich ist, dass da jemand versucht, für ein bisschen mehr Aufklärung zu plädieren.

„Vergemeinschaftung statt Expertise, oder: Wo Sascha Lobo falsch liegt“ weiterlesen

Kurz: Blog zum Buch zum Projekt

Gestern habe ich damit zugebracht, aus einer Website eines Forschungsprojekts („Waldwissen und Gender“, 2005–2008) – pünktlich zum Erscheinen des aus diesem Projekt heraus entstandenen Buchs („Abschied vom grünen Rock“, München: oekom, Sept. 2010) ein Blog zu machen. Ist nicht wirklich schnell, sieht aber ok aus, und wird hoffentlich dazu beitragen, über Projekt und Buch hinaus ein bißchen ein Sammelpunkt für Themen an der Schnittstelle von Forstverwaltungen, waldbezogener Umweltbildung und forstlichen Geschlechterverhältnissen zu sein.

Gestern habe ich damit zugebracht, aus einer Website eines Forschungsprojekts („Waldwissen und Gender“, 2005–2008) – pünktlich zum Erscheinen des aus diesem Projekt heraus entstandenen Buchs („Abschied vom grünen Rock“, München: oekom, Sept. 2010) ein Blog zu machen. Ist nicht wirklich schnell, sieht aber ok aus, und wird hoffentlich dazu beitragen, über Projekt und Buch hinaus ein bißchen ein Sammelpunkt für Themen an der Schnittstelle von Forstverwaltungen, waldbezogener Umweltbildung und forstlichen Geschlechterverhältnissen zu sein.

Warum ein Blog? Erstens, weil’s kommentierbar ist, zweitens, weil’s schnell aktualisierbar ist, selbst wenn FTP nicht funktioniert, und drittens, weil das tendenziell auch andere Leute übernehmen können. Mal sehen, was daraus wird.

Wer sich für Geschlechterverhältnisse im Wald und eine Gender-Perspektive auf forstliche Aktivitäten und Forschungsfragen interessiert, findet dort jedenfalls schon einiges (im Buch natürlich auch ;-) ) – und wird sicherlich auch in Zukunft auf dem Laufenden gehalten werden. Also: blog.wa-gen.de bookmarken!

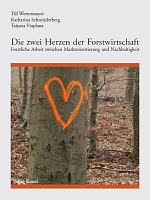

Was es mit den zwei Herzen der Forstwirtschaft auf sich hat

Vor einigen Wochen konnte ich ja schon auf unsere Waldbesitzerinnen-Studie hinweisen. Heute ist ein weiterer arbeitssoziologischer Text zur Forstwirtschaft erschienen – diesmal als „richtiges“ Buch.

Vor einigen Wochen konnte ich ja schon auf unsere Waldbesitzerinnen-Studie hinweisen. Heute ist ein weiterer arbeitssoziologischer Text zur Forstwirtschaft erschienen – diesmal als „richtiges“ Buch.

Unter dem Titel Die zwei Herzen der Forstwirtschaft – Forstliche Arbeit zwischen Marktorientierung und Nachhaltigkeit haben Katharina Schneijderberg, Tatjana Viaplana und ich auf gut 230 Seiten die Ergebnisse eines Projekts ausgebreitet, mit dem wir uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Unterstützt durch die Hans-Böckler-Stiftung ging es in diesem Projekt – in Zusammenarbeit mit der IG BAU – um die Veränderungen der forstlichen Arbeitsorganisation. Dazu haben wir Gruppendiskussionen mit Forstwirten, mit MitarbeiterInnen der Verwaltung, mit Revierleitern und mit Angehörigen des höheren Dienstes durchgeführt. Im Buch stellen wir die Ergebnisse dieser Gruppendiskussionen dar, die ziemlich deutlich machen, dass „flexible Arbeit“ verbunden mit massiven Rationalisierungsprozessen auch in der Forstwirtschaft Einzug gehalten haben.

Um das ganze in einen Kontext zu bringen, gehen wir zudem auf die forstlichen Reformprozesse der letzten Jahre ein, auf vorliegende Untersuchungen zu forstlicher Arbeit und zur Entwicklung des Arbeitsmarktes – und auf das mit dem Begriff „Gute Arbeit“ verbundene Konzept des DGB.

Auch wenn das Buch methodenspezifisch nicht für sich beanspruchen kann – und das auch gar nicht unser Ziel war – in einem statistischen Sinne repräsentativ für die Entwicklung der forstlichen Arbeitswelt zu sein, ist es uns glaube ich ganz gut gelungen, zu zeigen, wie auch in einem Bereich, der vielleicht erst einmal gar nicht unter diesen Verdacht steht, typische post-fordistische Arbeitsverhältnisse und damit verbundene Organisationsformen Einzug gehalten haben – parallel zum „new public management“ in anderen Verwaltungsbereichen und zum „management by objective“ etc. in der Privatwirtschaft. Damit verändert sich nicht nur die Qualität der Arbeit deutlich – auch hinsichtlich z.B. der gewerkschaftlicher Organisation wäre es angebracht, neue Wege zu gehen (wir schlagen u.a. vor, dass die IG BAU darüber nachdenken soll, ob und wie sie auch zur Vertretung freiberufliche WaldpädagogInnen, ForsteinrichterInnen und ForstunternehmerInnen werden könnte).

Ach ja, der Titel: der bezieht sich auf ein Leitmotiv, das wir in allen vier Gruppendiskussionen wiederfinden konnten: nämlich das Gefühl, dass die Forstverwaltungen, aber auch die einzelnen Beschäftigten sich zerrissen sehen zwischen einem von unseren DiskussionsteilnehmerInnen oft mit der „guten alten Zeit“ des familiären, allzuständigen Forsthauses verbundenen „Herz“ einer multifunktionalen, an Nachhaltigkeit (v.a. im forstlichen Sinne) orientierten Forstarbeit einerseits und dem „Herz“ einer starken Ausrichtung auf Markt, Profit, Kennzahlen und Betriebswirtschaft andererseits.

Das Buch „Die zwei Herzen der Forstwirtschaft“ ist für 19 Euro bei amazon.de käuflich erwerbbar; hier gibt es weitere Informationen zum Inhalt.

Warum blogge ich das? Als Werbung für das Buch, weil ich glaube, dass es auch außerhalb des forstlichen Kreises interessant sein könnte – und weil ich mich freue, dass es möglich war, den Projektbericht in Zusammenarbeit mit Norbert Kessel vom Verlag Kessel sehr schnell in das Buchformat zu bringen.

Köhler und der Doktortitel – oder: wissenschaftliche Praktiken und der Wunsch nach dem Skandal

Der neuen Familienministerin Kristina Köhler kann einiges vorgeworfen werden, insbesondere scheint sie sich, wenn es um Migration und um die Auseinandersetzung mit dem Islam geht, irgendwo am rechten Rand der CDU zu befinden. Aktuell jedoch geht es in der Debatte vor allem um den Doktortitel der jungen Ministerin. Zum Beispiel hier in der Frankfurter Rundschau. Ausgangspunkt dafür dürfte Kai Diekmann (BILD) sein – um Weihnachten gab es schon einmal Auseinandersetzungen zwischen Diekmann und Köhler, und jetzt ein Interview.

Kern des Ganzen scheint die – bezahlte – Beteiligung eines Assistenten von Köhlers Doktorvater an der Erstellung ihrer Arbeit zu sein. Was Weihnachten noch nach dem großen Skandal klang, wird nach Lesen des Interviews aber dann doch eher zu relativ normalen Prozessen und Praktiken empirischer Wissenschaft. Besagter Assistent hat Daten codiert und in SPSS eingegeben und das Inhaltsverzeichnis und die Formatierung der Dissertation bearbeitet.

Bei Diekmann heißt es dazu:

Nur formatieren, layouten, Datensätze nach ihren Vorgaben abtippen – das kann auch eine Sekretärin. Braucht man dazu einen top-ausgebildeten wissenschaftlichen Assistenten gerade seines Doktor-Vaters?

Interessant ist hier die Gegenüberstellung „Sekretärin“ vs. „top-ausgebildeter wissenschaftlicher Assistent“. Meiner Erfahrung nach sind das – Codierung, Dateneingabe, Formatierungen – Dinge, die im wissenschaftlichen Alltag heute ziemlich selbstverständlich von – geprüften oder ungeprüften – „HiWis“ erledigt werden. Und nicht von SekretärInnen. Dass das nicht unbedingt zur Qualifikation passt, ist ein Hinweis darauf, wie Wissenschaft heute bezahlt und bewertet wird, entspricht aber – wie gesagt, meinen Erfahrungen nach – durchaus dem Alltag wissenschaftlicher Arbeit. Und dass z.B. zwischen zwei Drittmittelprojekten ein wissenschaftlicher Mitarbeiter derartige Tätigkeiten übernimmt, ist so ungewöhnlich nun auch wieder nicht.

Mit diesem Wissen im Hintergrund reduziert sich der angebliche Skandal dann doch deutlich. Interessanter als die Frage, wer Fragebögen layoutet und eingetippt hat, und ob Köhler ihre Dissertation selbst formatiert hat, ist doch der Inhalt. Da kann ich aktuell nichts zu sagen, werde aber vielleicht mal reinschauen. Und mich dann noch einmal zu Wort melden.

Es kann also durchaus sein, dass das folgende Resümee zutrifft:

Und der Deutschlandfunk resümierte, Köhler habe „eine mustergültige Typ-II-Arbeit vorgelegt, also ein Werk, das weniger vom Interesse an der wissenschaftlichen Arbeit, sondern mehr von dem Wunsch nach einem akademischen Titel geprägt ist“.

Für eine Arbeit, die neben einem Bundestagsmandat in kurzer Zeit entstanden ist, kann ich mir das gut vorstellen. Trotzdem – ein Skandal ist das nicht, auch nicht, wenn eine Bundesministerin daran beteiligt ist. Da gibt es genügend anderes.

Vielmehr stellt sich im Kontext dieser Debatte (auch im Hinblick auf die „gekauften Doktortitel“, die unlängst mal wieder gemeldet wurden) einmal mehr die Frage danach, wozu eigentlich der akademische Doktortitel existiert, und was eine Doktorarbeit ausmacht (und in welche Richtung der Bologna-Prozess hier geht).

Warum blogge ich das? Aus persönlichem Interesse an Promotionsprozessen, und weil ich es interessant finde, wie Skandale gemacht werden – und dabei die eigentlich skandalösen Politiken ausgeblendet werden.

Kurz: Gut so, liebe Fachgesellschaft!

Ich muss das kurz loswerden: Die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) liegt jetzt 100 Jahre zurück. Und was macht der Fachverband der SoziologInnen in Deutschland, ich bin da auch Mitglied? Gar nicht angestaubt twittert die DGS nicht nur, sondern hat seit kurzem auch die Anregung von Tina Günther/sozlog umgesetzt und stellt RSS-Feeds für zehn wichtige Themenbereiche (Meldungen, Kongressankündigungen/Call for papers, neue Bücher, Stellen …) zur Verfügung. Finde ich klasse – erst recht für eine der großen wissenschaftlichen Fachgesellschaften.