Ganz frisch und großartig: der gerade bei Tor erschienene Roman Gamechanger von L.X. Beckett.

Ganz frisch und großartig: der gerade bei Tor erschienene Roman Gamechanger von L.X. Beckett.

Dieser Roman ist die neuste und jüngste Annäherung der Science Fiction an das Problem, augmented reality – also das nahtlose Zusammenwirken „digitaler“, von intelligenten Agenten unterstützter und „analoger“, stofflicher Welt – plausibel darzustellen. Hier gelingt das und greift nebenbei auch Fragen auf wie die danach, ab was für einem Alter dann eigentlich Kinder an einer immer vorhandenen digitalen Schicht teilnehmen, die sich über alles legt. Oder auch: wie sichergestellt wird, dass sie vorher Berücksichtigung finden, oder was mit denen ist, die ein Implantat verweigern oder biologisch dafür nicht geeignet sind. Oder: was passiert mit @jarheads, Menschen in kaputten Körpern, die aber weiter am „Sensorium“, wie die digitale Ergänzung der Welt hier heißt, teilnehmen? Becketts Roman spielt in einer Zukunft, in der all das selbstverständlich ist. Und die digitale Schicht bleibt nicht Ornament, sondern ist tief in die Gesellschaft eingewoben. Ein Beispiel dafür ist die Idee, dass strikes/strokes verteilt werden können, die eine Art Währung darstellen. Oder die Art und Weise, wie stoffliche Räume und Games übereinander gelegt werden. Wie sich die Sprache verändert hat, die Ökonomie – in Richtung einer aufmerksamkeitsgetriebenen gig economy mit post-kapitalistischen Celebrities; aber auch die Politik (globale direkte Demokratie, aber mit Eintrittshürden in Form von Tutorials und Abfragen …) und die Medien in einer Überwachungsgesellschaft (Cloudsight hat da einiges gemeinsam mit Malka Olders Information – eine Weltbehörde für Informationskontrolle).

Eine augmentierte Realität plausibel zu schildern, passiert hier nicht das erste Mal. Wer möchte, kann bis zu William Gibsons Neuromancer (1984) zurückgehen. Bei Gibson ist der Cyberspace vor allem durch Separierung gekennzeichnet – er muss betreten werden, dazu gibt es eine spezielle technische Ausrüstung, dort gelten andere Regeln. Becketts Sensorium ist dagegen ein Teil der Welt, an der alle – oder fast alle – Menschen in unterschiedlichem Ausmaß immer teilhaben. Das ist das neue daran. Auch in den neusten Büchern von Neal Stephenson (Fall, or Dodge in Hell, 2019), Karl Schroeder (Stealing Worlds, 2019) und Tom Hillenbrand (Hologrammatica, 2018) ist augmentierte Realität ein Thema. Beckett packt da nochmal eins drauf.

Oder: Wenn Science Fiction auch dazu da ist, gegenwärtige Entwicklungen zu reflektieren, dann scheint das selbstverständliche Ineinanderfließen von stofflicher und digitaler Welt mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, eine der Debatten zu sein, die jetzt geführt werden muss.

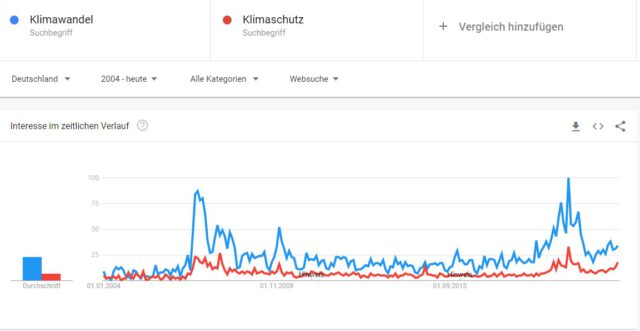

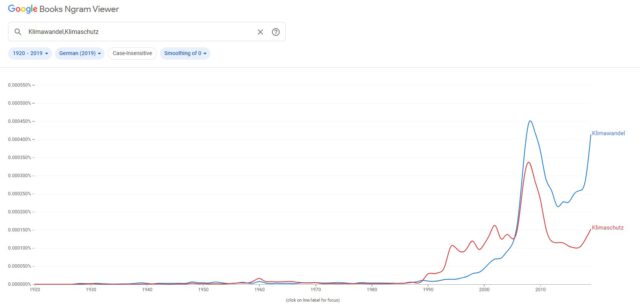

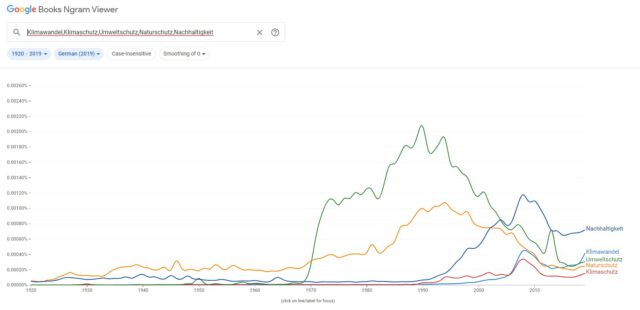

Das zweite große Thema, mit dem sich Science Fiction gegen Ende der 2010er Jahre auseinandersetzt, ist das Ende der Welt. Die Klimakrise und der Zusammenbruch der globalen Ordnung als apokalyptischer Hintergrund sind fast schon ein alter Hut, etwas Gegebenes. Bei Beckett heißt diese Zeit des Zusammenbruchs Setback – und sie beginnt etwa heute. Das Buch spielt aber etwa eine Generation später – der Zusammenbruch, die Zwangsmaßnahmen wie Umsiedlungen, #triage und Rationierungen sind noch in Kraft, im Vordergrund steht jetzt aber der Wiederaufbau, die Erneuerung der natürlichen Kreisläufe, der harte Kampf um Klima und Sauerstoff. Das ist der Lebensinhalt der Bounceback-Generation: prosozial, anpackend, aktivistisch, optimistisch und höflich. Selbst auf der Barrikade werden noch die Orangenschalen fein säuberlich getrennt gesammelt, um sie wieder dem Kreislauf zuzuführen. Zur Schau gestellter Konsum ist ekelhaft. Oder in den Worten der Hauptperson, Rubi Whiting: „Row, row, row, everyone. All we have is us.“

Wer wach ist, nimmt genau diesen Geist heute wahr. Selbstverständlich ist Science Fiction immer Gegenwartsliteratur – und ja, vielleicht brauchen wir, ganz ohne außerirdische Bedrohung und vor Zwangsumsiedlungen („Verdichtung“) und Rationierungen etwas davon. Fridays for Future, anyone?

Literatur hat dabei Freiheiten – eine gewisse Herausforderung für meine suspension of disbelief stellt die Tatsache dar, dass der Roman in einer Welt der Knappheit spielt, dass aber gleichzeitig jede Mengen Drohnen, Server und High-Tech-Dinge zum Einsatz kommen. Im Buch selbst gibt es dafür zwei Erklärungen: das Sensorium ist auch ein Ort, an dem Menschen Spaß haben können und Dinge erleben, ohne dafür Ressourcen etwa in Form von Reisen zu verbrauchen; und die High-Tech, etwa in Form von Nahrungswürfeln oder sich selbst konfigurierendem Nanomaterial, das als Kleidung dient, ist letztlich ressourcenschonender als die handgemachte Alternative, die als Luxusgut gilt.

Nebenbei ist Gamechanger ein Buch über zerbrechliche Personen, die jeweils mit ihren eigenen Dämonen kämpfen. Und auch das trägt dazu bei, dass ich Becketts Buch am liebsten am Stück gelesen hätte.