Ich war dann doch vernünftig genug, gestern Abend vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Da sah es noch so aus, als würde es eine Einigung in den Jamaika-Sondierungsverhandlungen geben können. Irritierende Tweets von Nicola Beer, dass wieder alles offen sei, mal beiseite. Jedenfalls wurde klar, wo die grünen Schmerzgrenzen liegen. Ein CSU-Hinterbänkler verkündete Einigungen bei sicheren Herkunftsländern, in meiner Timeline folgte fast schon ritualisierte Empörung, bis dessen 15 Minuten vorbei waren, und das Ganze sich als Gerücht entpuppte.

Dass die Verhandlungen sich so lange hinzogen, hätte irritieren können. Am frühen Abend lag für mein Gefühl, was ich so las und wahrnahm, der Abbruch schon in der Luft. Ich schrieb, dass hier ein Paar verhandelt, dessen Beziehung gescheitert ist, dass sich das Ende aber nicht eingestehen möchte. Als sich die Gespräche dann doch weiter in den Abend hinzogen, war meine Interpretation ein „jetzt haben sie’s“, der Punkt des Scheiterns schien überwunden, der letzte Kompromiss gefunden, der Knoten durchgehauen.

Wie weit unser grünes Sondierungsteam dabei tatsächlich gegangen ist, und wie weit die Partei dem gefolgt wäre, werden wir nun allerdings nicht erfahren. Denn zur Abstimmung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen wird es nicht kommen.

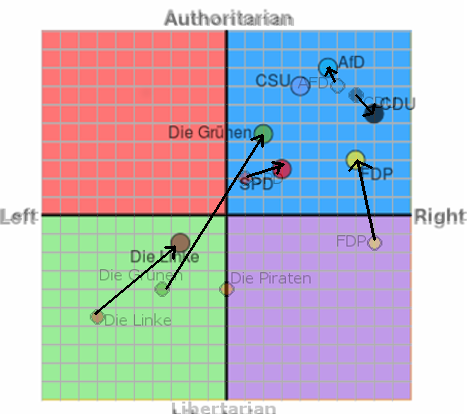

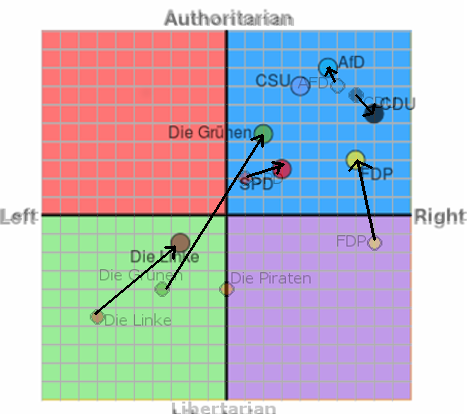

Wenn es nach dem „Political Compass“ geht, dann gab es zwischen

Wenn es nach dem „Political Compass“ geht, dann gab es zwischen