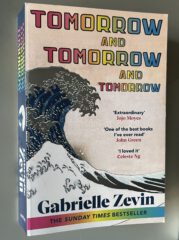

Ich weiß gar nicht genau, wo ich eine Empfehlung für dieses Buch gesehen habe, aber wohl, dass ich es dann als Buch haben wollte, und nicht nur als e‑Book. Das mag auch mit der Großen Welle (Hokusai) zu tun haben, die prominent den Titel schmückt. Knapp 500 Seiten, und ein Buch, das ich am liebsten auf einmal gelesen hätte; faktisch bin ich zwei Nächte lang definitiv zu spät ins Bett gegangen, um Tomorrow and tomorrow and tomorrow von Gabrielle Zevin (2022) zu verschlingen.

Ich weiß gar nicht genau, wo ich eine Empfehlung für dieses Buch gesehen habe, aber wohl, dass ich es dann als Buch haben wollte, und nicht nur als e‑Book. Das mag auch mit der Großen Welle (Hokusai) zu tun haben, die prominent den Titel schmückt. Knapp 500 Seiten, und ein Buch, das ich am liebsten auf einmal gelesen hätte; faktisch bin ich zwei Nächte lang definitiv zu spät ins Bett gegangen, um Tomorrow and tomorrow and tomorrow von Gabrielle Zevin (2022) zu verschlingen.

Und ja: das Buch empfehle ich gerne weiter. Allerdings ist es gar nicht so einfach, auf den Punkt zu bringen, warum. Zevins Stil gefällt mir. Sie schreibt warmherzig, humorvoll, multiperspektivisch, nicht verkünstelt, aber experimentierfreudig (beispielsweise gibt es ein Kapitel, das in einer Mischung aus Stardew Valley, Oregon Trail und Animal Crossing – dem fiktiven MMORPG Pioneers - spielt). Multiperspektivisch nicht nur deswegen, weil die Erzählcharaktere immer mal wieder wechseln, sondern vor allem auch deswegen, weil Zevin uns an deren Vermutungen über die Motivationen der anderen Mitspielenden teilhaben lässt. Soviel sei gesagt: Intentionen und Deutungen gehen teilweise weit auseinander – wie im richtigen Leben. Und auch das trägt dazu bei, Sadie, Sam und Marx lebendig werden zu lassen.

Sam und Sadie kennen sich aus einer Kindheit in den 1980er Jahren, haben sich dann nach einem Streit aus den Augen verloren. Marx lernen die beiden beim Studium in Boston kennen. Sadie kommt aus der jüdischen Bourgeoisie Los Angeles. Sam wächst nach dem Tod seiner Mutter bei einem schweren Unfall bei seinen koranischen Großeltern auf, die im K‑Town von LA eine Pizzeria betreiben. Und Marx hat einen japanischen Vater und eine koreanisch-amerikanische Mutter, die in Japan leben. Sadie liebt Computerspiele, Sam ebenfalls – und natürlich sind sie Nerds.

Oberflächlich betrachtet handelt das Buch davon, wie diese drei aus dem Studium (Harvard, MIT, …) heraus ihr erstes Indie-Game schreiben und dann eine florierende Spielefirma gründen – mit einem Handlungsbogen, der bis ca. 2010 reicht. Diese Beschreibung wird dem Buch aber nicht gerecht. Es geht nicht um eine Erfolgsstory. Vielmehr ähnelt das Buch in gewisser Weise David Mitchells Utopia Avenue, der Geschichte einer fiktiven Band. In beiden Fällen sehen wir die Innenseiten, die Zweifel und die Zufälligkeiten hinter dem Erfolg, die Menschen und die fiktiven Produkte ihrer Kreativität. In Mitchells Fall sind das Songs und Alben, bei Zevin eine Reihe von Indie-Games, die alle real sein könnten.

Zugleich handelt das Buch von losen Verknüpfungen über die Zeit – und von dem Mit- und Gegeneinander romantischer Beziehungen und einer darüber hinausgehenden Liebe. Es geht um das Verstecken der eigenen Person auch zwischen Leuten, die sich sehr lange und sehr gut kennen. Und es ist, so jedenfalls mein Gefühl beim Lesen, eine ziemlich treffende Beschreibung meiner Generation; einer Generation, in der Computerspiele groß wurden. Also viel Wiedererkennungswert – auch für Menschen, die gar keine Computerspielfirma gegründet haben, nicht in LA aufgewachsen sind und vielleicht sogar viel weniger Zeit mit Games verbracht haben als die Hauptpersonen von Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Dass das Buch eben auch ein Generationenbuch ist, wird besonders am Schluss deutlich, wenn Sadie auf 20 Jahre jüngere Student*innen trifft und deren ganz andere – ernstere, schwierigerer – Haltung zu Welt beschreibt.

Tomorrow and tomorrow and tomorrow – der Titel ist übrigens von Shakespeare, der auch eine Rolle spielt – ist kein Genre-Buch, vielmehr eine dichte und genau beobachtete literarische Beschreibung unserer nahen Vergangenheit. Und obwohl ziemlich viel Tragik in der Geschichte von „Unfair Games“ liegt, weht ein Hauch von Stardew Valley oder – aus SF-Perspektive – von Solarpunk/Hopepunk durch das Buch.