Urlaubsfotos folgen noch …

Photo of the week: Another fire in the sky IV

Kurz: Sanktionsmoratorium – Hartz-IV-Schikanen abwählen heißt grün wählen

Die fragwürdige Sanktionspraxis gegen Erwerbslose muss sofort gestoppt werden!

Hartz-IV-Sanktionen bedeuten die Kürzung des Lebensnotwendigen. Sie sind unangemessen und entsprechen nicht unserer demokratischen Gesellschaftsform.

Um faire Lösungen zu schaffen, ist die Anwendung des § 31 SGB II auszusetzen.

Das ist die Kernforderung des Bündnisses für ein Sanktionsmoratorium.

Inzwischen haben auch viele Grüne diesen Forderung unterschrieben – was nicht weiter verwunderlich ist, weil die Aussage den Forderungen des grünen Wahlprogramms entspricht, das in Bezug auf Hartz IV eine bemerkenswert deutliche Sprache findet.

Auch wenn ich wie Jörg Rupp ein bedingungsloses Grundeinkommen und die Abschaffung – und nicht nur Aussetzung – von Sanktionen bei Hartz IV hilfreich fände, ist das Sanktionsmoratorium ein richtiger erster Schritt. Um Hartz-IV-Schikanen abzuwählen, muss niemand das Kreuz bei „DIE LINKE“ machen – das geht auch mit grün. Gut so.

Photo of the week: Light street, night street

Kurz: Wahlumfragen

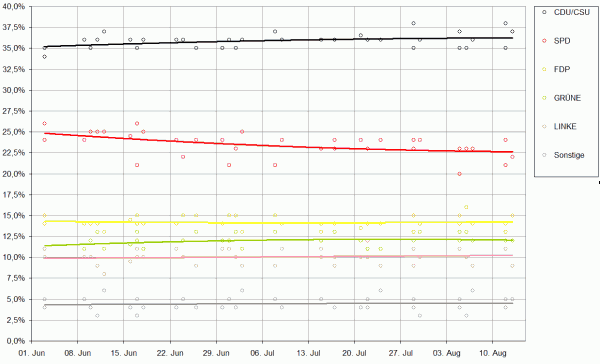

Wenn die bei wahlrecht.de liegenden Umfrageergebnisse und Projektionen der verschiedenen Institute für die letzten paar Wochen in Excel geworfen werden, kommt das bei raus:

Sieht für „schwarz-gelb verhindern“ nicht so gut aus, sollte nicht noch ein Ereignis passieren, das die dargestellten Trends verändert. Aber dafür machen wir ja Wahlkampf!

wahlumfragen.xls – falls jemand selbst mit den Zahlen spielen will