T. streckte sich gähnend, als sein Blick auf die matt schimmernde Anzeige des Weckers fiel. „Verdammt, in einer Minute geht es los!“

T. streckte sich gähnend, als sein Blick auf die matt schimmernde Anzeige des Weckers fiel. „Verdammt, in einer Minute geht es los!“

Zu faul, um sich ins Wohnzimmer zu begeben und den Tischrechner anzuwerfen, schnappte er sich seinen Taschenkommunikator, ein Wunderwerk der Technik. Kleiner als eine Tafel Schokolade, aber Bildtelefon, Schnittstelle zu diversen globalen Kommunikationsdiensten und Spielkonsole zugleich. T. entschied sich, den historischen Augenblick mit Millionen anderer zu teilen. Mit einigen eingeübten Fingerbewegungen schaltete er den Taschenkommunikator auf einen Kanal, auf dem unter anderem ein schottischer Science-Fiction-Schriftsteller, der amerikanische Präsident sowie diverse Raumfahrtagenturen über das Ereignis berichteten.

Das graue Display des Funkweckers zeigte 07:29.

T. war es nicht genug, über das Ereignis zu lesen. Leider würde es keine Live-Bilder geben, aber zumindest den Ton aus dem Steuerungszentrum der amerikanischen Raumfahrtagentur wollte er hören. Dazu ergänzte er die Kanalwahl auf dem Taschenkommunikator durch einen Radiosender aus San Francisco, der den Ton aus dem Steuerungszentrum mit sphärischen Tönen unterlegte.

Jubel brandete auf. Das durch die Zeitverzögerung zum roten Planeten bedingte bange Warten hatte ein Ende. Das über die Marsorbiter weitergeleitetes Funksignal bestätigte es. Das komplizierte Landemanöver war erfolgreich gewesen!

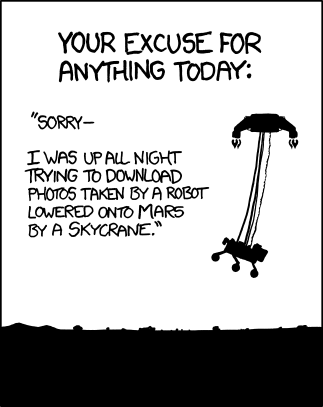

Die Flugkapsel hatte sich erfolgreich von der Landeeinheit getrennt. Diese wurde durch die Reibung der dünnen Mars-Atmosphäre abgebremst, bis der größte Landefallschirm, der jemals eingesetzt worden war, ausgefalltet werden konnte. Der nächste Schritt des Manövers war der schwierigste, und er musste automatisch ausgelöst werden: Der Fallschirm wurde abgesprengt, die Landeeinheit schaltete auf Raketenantrieb um und schwebte nun über dem Gale-Krater.

Dann wurde der Himmelskran eingesetzt! An drei Kunstfaserseilen, wie in der Simulation millionenfach erprobt, wurde das Erkundungsfahrzeug – so groß und schwer wie ein kleines Auto – langsam herabgelassen. Auf seinen sechs Aluminiumrädern setzte es federnd auf. „Bodenkontakt bestätigt!“

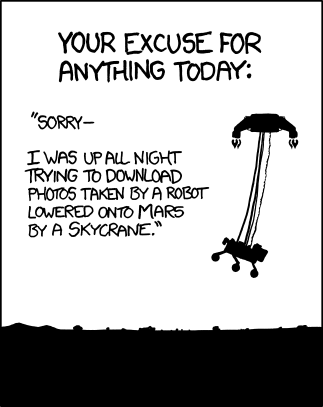

Im Kurznachrichtendienst überschlugen sich die Beifallsbekundungen und ersten Kommentare. Jeder wollte berichten, wo er in diesem historischen Moment gewesen war. Und natürlich gab es – wie immer – Witzbolde, die ihre Scherze trieben, statt innezuhalten und diese technische Meisterleistung – für die die amerikanische Raumfahrtagentur über einen Zeitraum von acht Jahren das Bruttosozialprodukt Guayanas ausgegeben hatte – ehrfurchtsvoll zu bestaunen.

Im Kurznachrichtendienst überschlugen sich die Beifallsbekundungen und ersten Kommentare. Jeder wollte berichten, wo er in diesem historischen Moment gewesen war. Und natürlich gab es – wie immer – Witzbolde, die ihre Scherze trieben, statt innezuhalten und diese technische Meisterleistung – für die die amerikanische Raumfahrtagentur über einen Zeitraum von acht Jahren das Bruttosozialprodukt Guayanas ausgegeben hatte – ehrfurchtsvoll zu bestaunen.

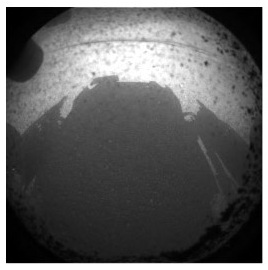

Wenig später waren dann auch die ersten verschwommenen Schwarzweißbilder durch die tiefdunkle Nacht des Sonnensystems geschickt worden. Auf seinem Taschenkommunikator konnte T. mit eigenen Augen sehen, was „Curiosity“, wie der Marsrobotor liebevoll genannt wurde, durch seine Sicherheitskameras aufgenommen hatte – einige Steine und seinen eigenen Schatten. Jetzt würde sich der Kamerakopf aufrichten und das Robotorfahrzeug der NASA seinen nuklearbetriebenen Laserarm ausfahren, um die ein Marsjahr dauernde planetare Erkundung zu beginnen.

Warum blogge ich das? Historisches Ereignis und so (auch wenn’s nicht die erste Landung eines Erkundungsroboters auf einem anderen Planeten ist).