Vor ein paar Tagen schrieb Heribert Prantl in der Süddeutschen über ein Gesetz aus dem Mai 2013, das es bei intersexuell geborenen Kindern erlaubt, auf eine Geschlechtszuweisung im Personalausweis etc. zu verzichten. Mit Verweis auf die Zeitschrift für das gesamte Familienrecht deutet Prantl diese Neuregelung als ersten Schritt hin zu einer dritten, rechtlich anerkannten Geschlechtsbestimmung: neben „männlich“ und „weiblich“ eben auch „unbestimmt“ – und fragt sich, was für Auswirkungen das dann auf viele existierende, gezielt „Männer“ oder „Frauen“ benennende gesetzliche Regelungen hat.

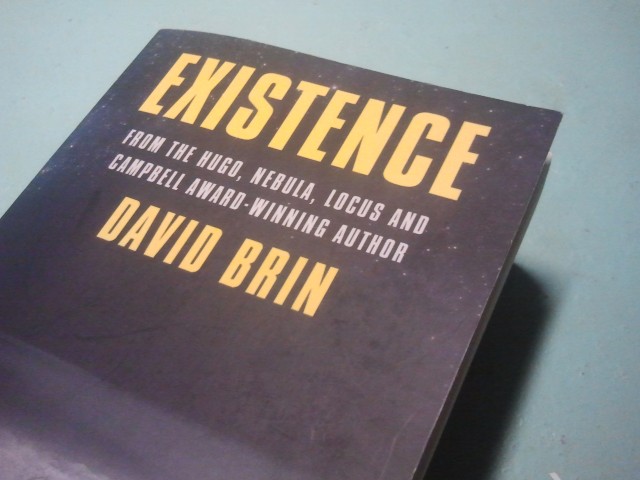

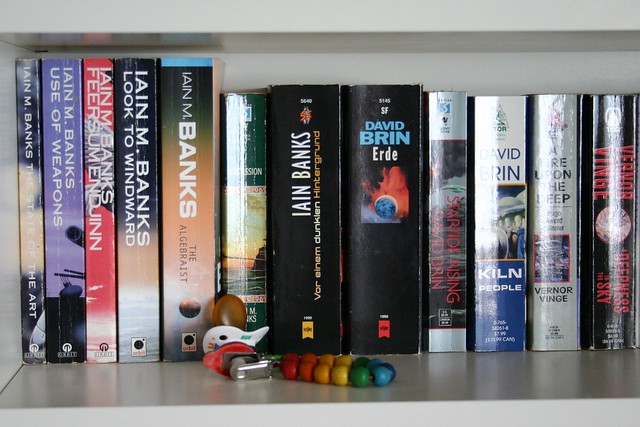

Ich finde das aus verschiedenen Gründen spannend. So zieht der Gesetzgeber hier zunächst einmal den biosozialen Realitäten nach, wenn ich etwa an die sozialwissenschaftliche Debatte um ein Drittes Geschlecht denke, angelegt etwa in der Kritik der Zweigeschlechtlichkeit. Da wird dann allerdings eher der Verzicht auf feste Geschlechtskategorien gefordert als eine drittes Geschlechterkategorie. Aber auch anthropologische Verweise auf Gesellschaften, die ein drittes Geschlecht kennen, sind häufig, beispielsweise die Hijra Südasiens. Und natürlich wird in der Science-Fiction-Literatur wiederholt mit zukünftigen Gesellschaften experimentiert, in denen es drei oder mehr Geschlechtsidentitäten gibt (etwa in Greg Egans Roman Distress von 1995).

Richtig interessant würde es allerdings, wenn mit der Einführung einer dritten, „unbestimmten“ Geschlechtskategorie im deutschen Personenstandsrecht eine Entkopplung zwischen Biologie und sozialem Geschlecht verbunden wäre. Eine unbestimmte Geschlechtskategorie für intersexuelle Menschen – also Menschen mit uneindeutigen oder doppelten Geschlechtsmerkmalen – einzuführen, ist sicherlich ein sinnvoller Schritt. Aber warum nicht gleich noch einen Schritt weitergehen, und allen, die keine Lust dazu haben, sich dem einen oder dem anderen biosozialen Geschlecht zuordnen zu lassen, diese Wahlmöglichkeit que(e)r zur Zweigeschlechtlichkeit ebenfalls eröffnen?