Nach dem letztwöchigen Frosch noch ein Foto aus dem Botanischen Garten Freiburg, das ich sehr mag – die Schatten der Palmen im Gewächshaus haben durch den Lichteinfall etwas unwirkliches. Wer weiß, was dort drinnen tatsächlich vor sich geht.

Work in progress: Computergestützte Kommunikation gestern und heute

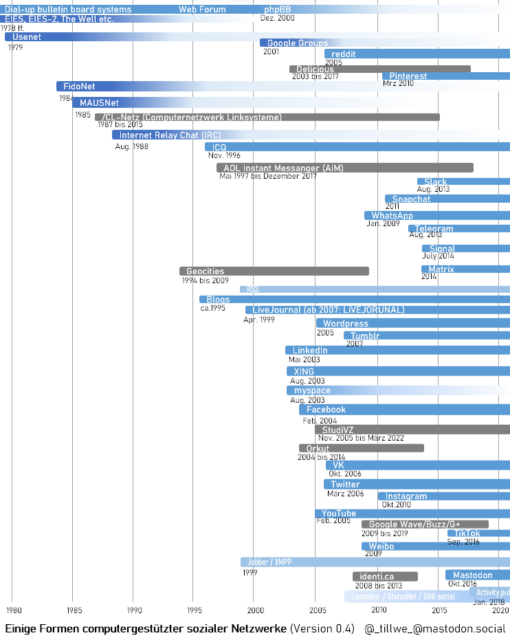

In einem Anflug von Irritation darüber, wie viele Menschen sich, wenn sie sich aufgrund der Twitterdämmerung nach anderen Orten im Netz umschauen, ohne mit den Wimpern zu zucken, wieder in die selben Abhängigkeiten begeben, ohne offene Schnittstellen, ohne Open-Source-Code, ohne Interoperabilität – ja, ich spreche hier von post.news und Hive und dergleichen mehr -, habe ich gestern Abend mal nach einer Zeitlinie der unterschiedlichen Plattformen und Systeme gesucht. Und weil ich bis auf diese schöne Grafik erst einmal nichts gefunden habe, habe ich dann „schnell mal eben“ selbst eine Zeitlinie zusammengebastelt. Das gab rege Reaktionen (Debatte auf Mastodon hier und auf Twitter hier), und mir sind dabei drei Dinge klar geworden:

1. Soziale Netzwerke im weiteren Sinne sind keine ganz neue Erfindung, sondern begleiten als Mailinglisten, BBS-Systeme, als Usenet oder als Chat-Plattform wie IRC unsere vernetzte Computernutzung schon ziemlich lange.

2. Wenn ich mich näher damit befassen wollen würde, wäre es gut, für Ordnung zu sorgen und zu überlegen, was ich eigentlich meine, wenn ich von sozialen Netzwerken spreche. Was unterscheidet Twitter von Facebook, was Facebook von ICQ, und was ICQ von Google Groups? Und wie weit soll das eigentlich gefasst werden – sind Youtube, Tinder, Werkenntwen, StayFriends und LambdaMOO auch soziale Netzwerke?

3. Für die meisten sozialen Netzwerke (was auch immer darunter zu verstehen ist), sind die Anfangsdaten (erste Nutzung, wann wurde die Firma gegründet, wann kam das Produkt auf den Markt, …) gut dokumentiert, auch die Wikipedia ist hier sehr hilfreich. Viel weniger klar ist das Ende sozialer Netzwerke. Einige Dienste wurden eingestellt (Orkut zum Beispiel, oben grau dargestellt), andere scheinen auch heute noch zu existieren, sind aber aus der öffentlichen Wahrnehmung komplett verschwunden (FIDONet beispielsweise).

Was ich jetzt weiter mit diesem Impuls, zurück zu gucken, anfange, ist mir noch nicht ganz klar. Jedenfalls: es gab ein Leben vor Twitter, und es wird ein Leben nach Twitter geben. Bis dahin sammele ich mal weiter – etwas übersichtlicher als die Grafik oben hier bei Datawrapper. Tipps und Hinweise gerne in den Kommentaren.

„Babylon 5“ neu entdeckt

Dass es die Science-Fiction-Serie „Babylon 5“ gibt, war mir bekannt. In dieser 1994 bis 1998 von J. Michael Straczynski produzierten Serie wird über fünf Staffeln hinweg die Geschichte der gleichnamigen Raumstation erzählt. Mitte der 1990er Jahre hatte ich anderes zu tun, oft keinen Fernseher – jedenfalls habe ich „Babylon 5“ erst jetzt für mich entdeckt. Nachdem ich etwa die Hälfte gesehen habe, kann ich sagen: ich bin durchaus angetan davon. Die OV-Staffeln kosten bei Amazon rund 8 €, insofern ist die Wiederentdeckung dieses SF-Klassikers auch kein Luxusprojekt.

Für die damalige Zeit neu und in gewisser Weise immer noch besonders ist die Tatsache, dass „Babylon 5“ einen Handlungsbogen hat, der alle 110 Folgen durchzieht. Was heute mit „The Expanse“ oder „Games of Thrones“ gang und gäbe ist, war für Fernsehserien der 1990er Jahre Neuland: eine kapitelweise Erzählung, in der die Figuren sich entwickeln, und in der nicht jeweils – wie bei den meisten alten Star-Trek-Folgen – am Ende der Handlung wieder alles auf Null zurück gesetzt ist. Insofern ist diese Serie sehr viel näher an einem Roman als an üblicher Fernsehunterhaltung.

Neu war Mitte der 1990er auch der massive Einsatz von Raytracing und computergenerierten Effekten. Wenn ich mich recht erinnere, wurde dafür aus Kostengründen der Amiga eingesetzt, jedenfalls waren einer der Kanäle, über die ich zur Entstehungszeit der Serie etwas davon mitgekriegt habe, entsprechende Berichte in Computerzeitschriften. Was 1994 Stand der Technik war, sieht heute allerdings bonbonbunt und primitiv aus. Im Lauf der Serie werden die Effekte besser und die Modelle etwas realistischer, wobei unklar ist, ob das an der HD-Digitalisierung für Prime oder an der technischen Entwicklung der 1990er Jahre liegt. So oder so ist das alles weit von dem entfernt, was Industrial Light & Magic, Pixar etc. heute produzieren.

Die Geschichte ist jedoch gut genug, und gut genug erzählt, um sich schnell an die Grafik zu gewöhnen – in den 2250er Jahren fand ein Krieg zwischen der (vereinigten) Menschheit und den Minbari statt. Die Menschen haben zu diesem Zeitpunkt erste andere Welten kolonisiert. Der Weltraum ist voller unterschiedlicher Völker. Die Minbari sind der Menschheit weit überlegen; kurz vor der Vernichtung endet der Krieg jedoch mit deren Rückzug. Wenige Jahre danach wird die große und recht realistisch gedachte Raumstation „Babylon 5“ eröffnet, in der rund 250.000 Menschen und Außerirdische leben. „Babylon 5“ wird von den Erdstreitkräften betrieben. Sie soll als neutraler Ort des Handels und des Austausches dienen, und bildet den Hintergrund für interstellare Politik und persönliche Entwicklungen der nächsten Jahre in der Serie. Neben Menschen und Minbari (irgendwo auf dem Spektrum zwischen Vulkanier*innen und Elfen) spielen insbesondere auch Centauri (das alte Rom in space), Narn (philosophisch veranlagte Echsenwesen), Vorlonen (geheimnisvoll) und Dutzende „minor races“ eine Rolle.

Anders als in „Star Trek“ ist die Zukunft bei „Babylon 5“ nicht utopisch und aufgeräumt, sondern ziemlich chaotisch. Auch das etwas, das „The Expanse“ wieder aufnimmt, und das sich zeitgenössisch in der kurz darauf entstehenden ST-Serie „Deep Space Nine“ ebenfalls wiederfindet. Chaotisch heißt hier: es steht Zeug im Weg, die Wohnbereiche sind nicht immer aufgeräumt, und insbesondere gibt es ein „Down bellow“ der Raumstation, in dem Obdachlose und Kleinkriminelle leben. Und die Politik der Erde und anderer Völker ist alles andere als utopisch – „Babylon 5“ hat nicht die höchste Priorität in den Haushaltsverhandlungen des Erd-Senats, und liegt für eine zunehmend außerirdischen-feindlich werdende Erdpolitik weit weg.

In den einzelnen Kapiteln der Serie geht es dementsprechend selten um technologische Wunder – obwohl auch das vorkommt – sondern ganz oft um Konflikte, politische Verwicklungen und im Lauf der Serie dann auch um Allianzen, Krieg und Flucht sowie um den Widerstand gegen eine neofaschistische Erdregierung. Und viele Charaktere haben eine gewisse Ambivalenz und Tragik.

Thematisch also ziemlich düster; gleichzeitig nimmt sich „Babylon 5“ nicht immer ganz ernst, wenn etwa eine Gerichtsverhandlung mit einem stereotypen UFO-Alien über die Taten seiner Urgroßeltern gezeigt wird, wenn der Stationsarzt Diäten verschreibt und sich dann doch zum fetten italienischen Mahl einladen lässt, oder wenn die Kommandantin mit trockenem Humor hart ihren Willen durchsetzt. Und neben Actionszenen erinnert manches fast an Slapstick.

Gut so – sonst wäre das mythisch getränkte Überthema des Kampfs von Licht und Schatten nicht zu ertragen. So aber bleiben genügend Grautöne, um diese Version des 23. Jahrhunderts zumindest für einen Augenblick realistisch zu halten und mit dem Personal von „Babylon 5“ mitzufiebern.

Wie gesagt: ich habe bisher etwa die Hälfte der Serie gesehen, und bisher kann ich dieses Fundstück aus den 1990ern nur zur Wiederentdeckung empfehlen. Wenn sich das in der zweiten Hälfte der Serie ändert, werde ich es hier entsprechend anmerken (keine Spoiler, bitte!).

Photo of the week: Frog in the lily pond II

Mehr als Zufall bin ich beim Spazierengehen neulich mal wieder im Botanischen Garten gelandet. Früher war ich da sehr viel öfter, insbesondere, als ich noch in einem Studentenzimmer in der Habsburgerstraße gewohnt habe. Und dann, als Z. klein war, und der Botanische Garten ein gutes Ausflugsziel darstellte. Jetzt also nur ein spontanes „ach, wenn ich eh schon hier bin, warum nicht“ – um dann im Seerosenteich nicht nur sehr hübsche Seerosenblüten (hier nicht im Bild), sondern auch durchaus fotogene Frösche vor die Kamera zu kriegen. Demnächst muss ich mal wieder die Gewächshäuser besuchen.

Early days of a better nation

Vielleicht zuviel Pathos, aber ein kleines bisschen fühlt Mastodon sich so an. Den unter @_tillwe_ angelegten Account nutze ich inzwischen rege, etwa ein Viertel der Menschen, denen ich auf Twitter folge, habe ich im Fediverse auch schon gefunden. Und neben mastodon.social habe ich auf freiburg.social (unter tillwe) ebenfalls einen Account angelegt, der aber bisher noch brachliegt. Vielleicht ziehe ich noch von da nach dort um – eine lokale Instanz passt eigentlich besser zum Konzept hinter Mastodon als ein großer Server. Oder ich nutze das als Zweitaccount. Twitter jedenfalls brennt.

Erste Eindrücke von Mastodon: nach den ersten Tagen, in denen meine Timeline von Twitter-nach-Mastodon-Umzugdebatten etc. dominiert war, wird es nach und nach interessanter. Weniger international, weniger Politik (beides: bisher noch, ändert sich), ein bisschen mehr Nerdzeug, ein bisschen mehr linke Szene. Unterschiede in der diskursiven Praxis: die Leute versuchen, freundlicher zu sein; es gibt mehr Zeichen pro Nachricht; Contentwarnungen werden relativ intensiv genutzt, Quote-Tweets von einigen vermisst. Spannende Debatten darüber, wie weit die Mastodon-Diskussionskultur kontraproduktiv ist: führen Contentwarnungen zu Themen wie Rassismus dazu, das dieser unsichtbar gemacht wird? Und was ist mit diesen ominösen Instanzen-Blocks – einige Instanzen scheinen alles zu blocken, was zu groß ist, wo der/die Admin nicht die exakt richtige Einstellung hat, wo das falsche gesagt wird. Gefühlt: hier ruckelt sich gerade noch einiges zu recht.

Utopischer Drive beim Blick auf das Potenzial eines föderierten sozialen Netzwerks. Das gemeinsame Protokoll ActivityPub heißt, dass Mastodon-Instanzen mit allen anderen diesem Protokoll folgenden Servern kommunizieren können. Neben den gerne hochgehaltenen Fediverse-Beispielen, die Instagram (Pixelfed) und Youtube (Peertube) nachbauen sollen, ist das beispielsweise auch dieses Blog hier, das unter @tillwe alle Beiträge auch im Fediverse verfügbar hält. RSS, nur universaler und interaktiver. Oder Pleroma (ein andere Software für „Twitter“-artige Instanzen). Und weil alle auf das gleiche Protokoll zurückgreifen, ist es möglich, über unterschiedliche „Plattformen“ hinweg Menschen und Dingen zu folgen. Zudem bedeutet dieser Aufbau, das ganz unterschiedliche Apps genutzt werden können.

Spannend wird es, wenn „kommerzielle“ Instanzen dazukommen – dann dürfte es ziemlich heftige Kulturkriege dazu geben, ob diese eingebunden („föderiert“) oder geblockt werden. Im Zweifel gibt es die Möglichkeit, das soziale Netzwerk (allerdings nicht den alten Content) halbautomatisch umzuziehen oder eben Accounts auf mehreren Instanzen anzulegen.

Fühlt sich alles ein bisschen wie die frühen 2000er Jahre an, als das auf einem gemeinsamen offenen Protokoll aufbauende World Wide Web mit ganz unterschiedlichen Servern und Browsern anfing, für breitere Massen interessant zu werden. Ich bin gespannt, was hier noch passiert – technisch wie kulturell.

Und: die letzten Jahren waren von einem Hype um Web 3.0 und Blockchains diskursiv überlagert. Das, was die Web‑3.0‑Jünger*innen versprechen, wird zu einem Teil von dem jetzt Sichtbarkeit bekommenden Fediverse längst geliefert – mit instanzenbezogener Authentifizierung und ganz ohne Blockchain. Und an Nachrichtenaustausch statt an finanziellen Mikrotransaktionen als Modell orientiert.

Also: extrem viel Potenzial, und ich bin sehr gespannt, was daraus noch wird. Der Kauf und die Brandschatzung von Twitter durch Elon Musk als Katalysator für ein offenes, nicht kommerzielles soziales Netzwerk, das noch ein bisschen mehr kann, als nur globale Chats zu ermöglichen – wer hätte das gedacht?