Was ich immer wieder faszinierend finde, ist das Pendel der öffentlichen Aufmerksamkeit. Das erzeugt nämlich durch sein Hin- und Herschwingen eine Wellenbewegung (siehe auch „Nachrichtenzyklus“ oder – in einem anderen Zeitmaßstab – „Gartner-Hype-Zyklus“). Irgendetwas ist neu und interessant, dann bekannt und nicht mehr spannend, jetzt ist das Gegenteil oder die problematische Seite daran neu und interessant, auch das Interesse daran ist irgendwann gesättigt usw. Dieses Hin- und Herschwingen ergibt keine schöne Sinuswelle, sondern etwas chaotischeres, vor allem auch deswegen, weil sich Wellen verschiedener Frequenz überlagern und weil es ja auch langfristige Entwicklungen gibt. Aber so als Bild passt es ganz gut.

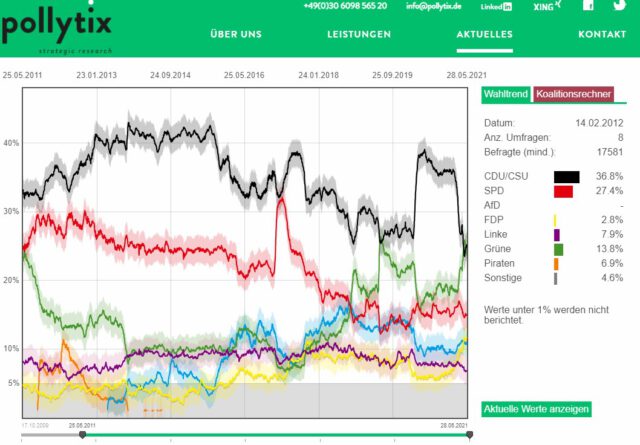

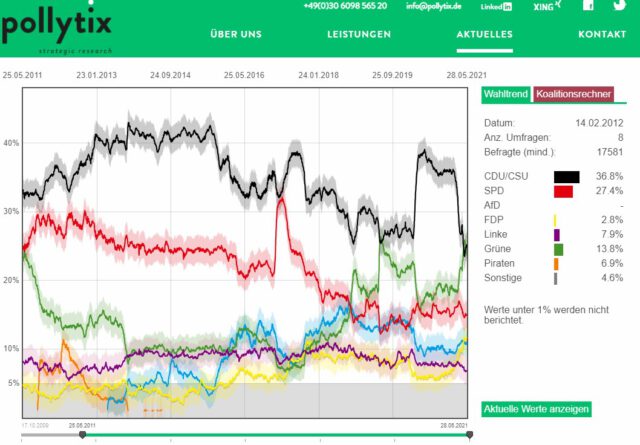

Beispiel 1: beim pollytix-Wahltrend auf einen Zeitraum von zehn Jahren aufblenden, ergibt folgendes Bild:

Mit etwas Fantasie ist hier das Auf und Ab der Wellenkämme und Wellentäler etwa der grünen Umfragewerte zu sehen. Aktuell ist es neu und interessant, gegen das als vorherrschend angenommene Bild „Annalena Baerbock ist ein frisches Angebot – sie könnte tatsächlich Kanzlerin werden“ anzuschreiben. Ich vermute: nicht einmal unbedingt aus einer politischen Agenda heraus (und sicherlich auch nicht ohne den einen oder anderen eigenen Fettnapf der Partei), sondern schlicht, weil das etwas ist, was nicht auf eine gesättigte Aufmerksamkeit trifft.

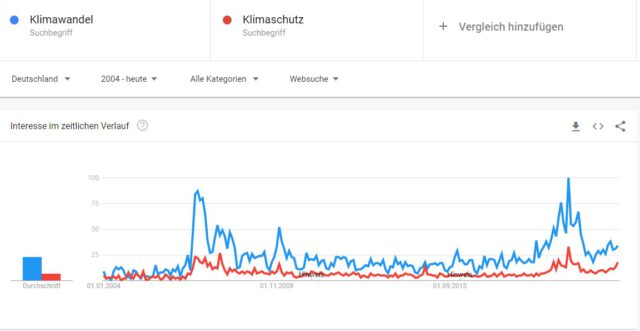

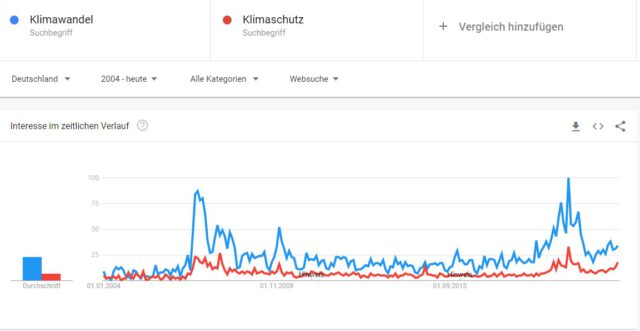

Beispiel 2: Auch das Interesse etwa am Thema Klimaschutz folgt einer – längerfristigen Wellenbewegung. Schön zu sehen ist das in den Google-Trends:

Im März 2007 war das (mit dem Indikator „Google-Suchanfragen“) gemessene Interesse an „Klimawandel“ schon einmal fast so hoch wie im September 2019. 2019: Greta Thunberg, Fridays for Future. Kleine Ausschläge gibt es Ende 2009 und Ende 2015. 2015 ist das Pariser Klimaabkommen, und auch die anderen kleineren Ausschläge dürften mit Klimakonferenzen zu tun haben. Im Februar 2007 erschien ein Weltklimabericht, der (ebenfalls in Paris) vorgestellt und medial breit aufgenommen wurde.

Ich befürchte, dass sich auch in den Jahrzehnten davor immer wieder ähnliche Ausschläge finden lassen würden – 1992 Rio, 1997 Kyoto, beispielsweise. (Und schon 1989 gab es ein Taschenbuch aus dem Öko-Institut, Ozonloch und Treibhauseffekt …

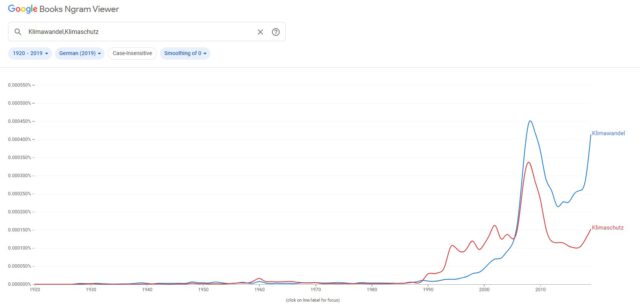

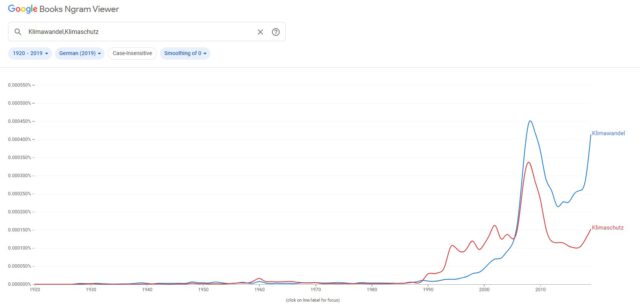

Das lässt sich auch empirisch überprüfen – Google Ngram durchsucht Bücher. Und da ergibt sich bei der Suche nach „Klimawandel“ und „Klimaschutz“ folgendes Bild:

Ein erster kleiner Wellenkamm 1960, dann 1990, 1994, 1998, 2002 … (also immer mit etwas Zeitverzug hinter den Konferenzen …).

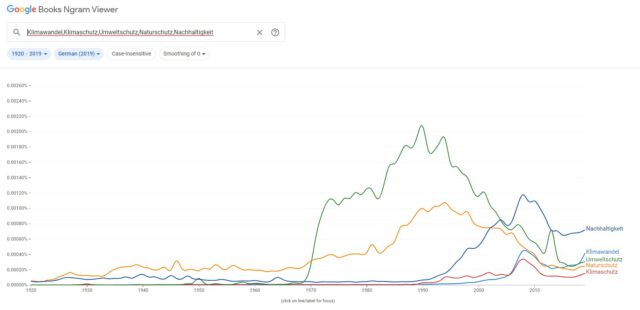

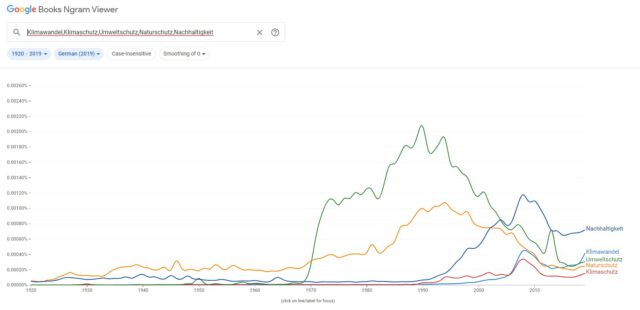

Beispiel 3: Bleiben wir bei Google Ngram – und fügen noch „Umweltschutz“, „Naturschutz“ und „Nachhaltigkeit“ hinzu. Auch hier lassen sich deutliche Wellen sehen. Das Interesse an Umweltschutz oder an Nachhaltigkeit scheint ebenfalls einer Aufmerksamkeitskurve zu folgen, bzw. stabilisiert sich dann nach Hype und Rückgang auf einem höheren Niveau.

(Ich habe mir das vor einiger Zeit auch mal für die umweltsoziologische Fachliteratur angeschaut, bezogen auf alle soziologischen Veröffentlichungen in einer der Fachdatenbanken, und auch das ergibt ein ähnliches Bild mit klaren „Moden“ – irgendwann ist das Thema Umwelt neu und spannend, und irgendwann dann soziologisch nicht mehr interessant, bis mit Nachhaltigkeit ein neuer Aspekt dazukommt …).

Problem bei diesen Aufmerksamkeitswellen: die Klimakrise (oder auch andere Umweltprobleme) gehen nicht weg, wenn sie uninteressant geworden sind. Aber sie sind auch nicht dafür geeignet, ständig neues Interesse und ständig neue Aufmerksamkeit zu produzieren, bzw. wenn sie anfangen, das zu tun, ist es zu spät. Die große Frage ist also, wie diese existenziellen Themen oben auf der Agenda bleiben können, auch wenn sie immer mal wieder aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit wegrutschen (und dann immer wieder neu erklärt werden muss, warum das Problem immer noch da ist …). Eine wirklich gute Antwort darauf habe ich nicht – aber den vorsichtigen Optimismus, dass es sich eben nicht um Sinuswellen handelt, die gleichmäßig hin- und herschwappen. Vielmehr nimmt die Höhe der Wellentäler zu – die Abwärtsbewegungen gehen nicht bis Null, es kommt zu einer Art Plateaubildung. Und darauf lässt sich dann aufbauen.

Friedemann Karig, der mir bisher vor allem über den einen oder anderen prononcierten Tweet auf Mastodon aufgefallen war – ich bin nicht der große Podcast-Hörer, sonst wäre das sicher anders – hat vor ein paar Tagen das rund 180 Seiten umfassende Buch Was ihr wollt. Wie Protest wirklich wirkt veröffentlicht. Das Buch geht auf die Geschichte von Protesten ein, und legt einen besonderen Fokus auf die Aktionen der Letzten Generation. Es lässt sich geschmeidig weglesen – im Nachgang bin ich dann aber doch an drei Punkten hängengeblieben.

Friedemann Karig, der mir bisher vor allem über den einen oder anderen prononcierten Tweet auf Mastodon aufgefallen war – ich bin nicht der große Podcast-Hörer, sonst wäre das sicher anders – hat vor ein paar Tagen das rund 180 Seiten umfassende Buch Was ihr wollt. Wie Protest wirklich wirkt veröffentlicht. Das Buch geht auf die Geschichte von Protesten ein, und legt einen besonderen Fokus auf die Aktionen der Letzten Generation. Es lässt sich geschmeidig weglesen – im Nachgang bin ich dann aber doch an drei Punkten hängengeblieben.