Laut SWR hat die Große Koalitionsrunde dem Koalitionsvertrag zugestimmt – vorgestellt wird er Montag Mittag. Dann müssen am Freitag bzw. Samstag noch die Parteitage von CDU und Grünen zustimmen, damit die erste grün-schwarze Koalition die Arbeit aufnehmen kann.

Kurz: Grüne Angst vor der Wirtschaft?

Eine grüne Sitzung in Berlin, Menschen aus ganz unterschiedlichen Bundesländern sind dabei. Es geht eigentlich um anderes, aber plötzlich stellt sich heraus: Die Gretchenfrage, das ist hier die Frage, wie du es mit der Wirtschaft hältst. Aus baden-württembergischer Sicht (und ja, auch in Hessen stellen und in RLP stellten die Grünen Wirtschaftsminister*innen) verwundert das. Es geht darum, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben (und das schon seit den 1990ern), selbstverständlich gibt es immer wieder Gespräche zwischen Politiker*innen bis hin zum Ministerpräsidenten und Wirtschaftsverbänden.

Oder, um den Politikbereich zu nehmen, in dem ich mich am besten auskenne: Einigen Hochschulen im Land geht es deswegen besonders gut, weil Stiftungen aus der Privatwirtschaft Baukosten übernehmen – mit Zustimmung der grün-roten Landesregierung. Und dass mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag viel Geld in Richtung Wissenschaft fließt, hat in Baden-Württemberg auch etwas damit zu tun, dass Hochschulen für angewandte Wissenschaft gerade auch im ländlichen Raum in Forschung und Entwicklung eng mit kleineren und mittleren Unternehmen kooperieren, und Wissen als Ressource für das Land gesehen wird. Dass, was an unseren Unis gedacht wird, soll auch „den Markt“ erreichen und zu Wertschöpfung beitragen. Innovation und Technologietransfer sind keine Schimpfworte, sondern wünschenswerte Ziele. Natürlich geht grüne Innovation weiter – Stichworte wie Gemeinwohlorientierung, Postwachstum und, ja auch: Sharing – zeugen davon. Pioniere des Wandels können auch Unternehmen sein. Und all das zahlt sich in ziemlich guten Werten bei den Kompetenzzuschreibungen aus. Bündnis 90/Die Grünen sind in Baden-Württemberg auch eine Partei, die für nachhaltiges Wirtschaften steht, die „die Wirtschaft“ schätzt und Erfindergeist wie Unternehmensfreude positiv hervorhebt. (Und, auch das sei dazugesagt: Wirtschaftskompetenz heißt nicht, den „freien Markt“ in höchsten Tönen zu loben und auf Einhegen, Regeln und deren Durchsetzung zu verzichten. Wer das will, muss zur FDP gehen …).

Das scheint mir in der Partei insgesamt teilweise noch ganz anders zu sein. Da existieren in manchen Köpfen noch tiefe Gräben und hohe Mauern. Insofern bin ich sehr gespannt, wie sich die Frage „Wie hältst du’s mit der Wirtschaft“ im Bundestagswahlprogramm 2017 wiederfinden wird. In gut einem Monat tagt der Konvent der Bundesarbeitsgemeinschaften, um hier Ideen zu entwickeln – mal sehen, wie innovationsoffen meine Partei sich da zeigt.

Kurz: Wozu es etwas zu sagen gäbe …

Irgendwie bin ich nicht so recht in der Laune, etwas zu bloggen. Soll vorkommen.

Dabei gibt es einiges, wozu es gerade etwas zu sagen gäbe. Also zum Beispiel dazu, dass der dreißigste Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe wohl insbesondere in Deutschland ein Erinnerungsanlass war. Oder dazu, dass es großer Quatsch ist, wenn der neuen SINUS-Jugendstudie vorgehalten wird, dass sie nichts wert ist, weil sie als qualitative Studie „nur“ auf 72 Interviews beruht (ich habe die Studie noch nicht gelesen, insofern kann ich nichts fundiertes dazu sagen, ob sie relevante Aussagen trifft, aber die Kritik an der Methode aufzuhängen, hat, wie ich es bei Facebook las, etwas vom Wissenschaftsverständnis aus den 1950er Jahren). Zu der Exzellenzinitiative und zum Stand transformativer Wissenschaft müsste jemand was schreiben. Und natürlich ließe sich sehr viel zu den baden-württembergischen Koalitionsverhandlungen sagen. Aber solange der Koalitionsvertrag nicht steht – Montag soll es soweit sein – sind Einschätzungen dazu müssig. Spekulationen darüber, wer welches Ministerium erhält, erst recht. Zum Programmprozess der grünen Bundespartei, zum angeblichen „Linksruck“, den Jürgen Trittin ausruft, und dazu, ob ein Kanzlerkandidat Winfried Kretschmann sinnvoll sein könnte, wie es Gereon Asmuth in der taz vorschlägt (nein, falsche Arena und falsche Lehre aus dem baden-württembergischen Wahlerfolg) – auch das könnte bebloggt werden. Oder eben auch nicht. Und ein Debattenbeitrag zur Debatte, wie unnötig die Doppelspitzendebatte und die Debatte über die Doppelspitzendebatte sind, muss auch nicht sein. Und auch zum Niedergang der SPD, zur Bundespräsidentenwahl in Österreich und zur AfD, die demnächst dann also im baden-württembergischen Landtag sitzen wird, schreibe ich jetzt nichts, genauso wie zum xten Versuch der FDP, sich als coolere Alternative zur AfD darzustellen.

Und ja – auch die ganz großen Weltprobleme bleiben heute mal außen vor. Vielleicht ein anderes Mal.

P.S.: Und die re:publica zehn ignoriere ich auch.

Kurz: Ein wenig mehr Gelassenheit, bitte – auch bei Doppelspitzenfragen

In der Süddeutschen Zeitung ist heute – leider hinter einer Paywall – ein langes Interview mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann erschienen. In diesem Interview wird er – neben vielen anderen Dingen – auch zum Thema Doppelspitze gefragt, und zwar in Bezug auf die anstehende Nominierung von Spitzenkandidat*innen auf Bundesebene. Er antwortet darauf, dass er seit 30 Jahren gegen Doppelspitzen gekämpft habe, und „[man] in manchen Dingen […] als Politiker auch mal resignieren [muss]“. Zudem macht er deutlich, dass er durchaus die feministische Begründung für die Doppelspitze nachvollziehen kann („insofern ein vernünftigtes Prinzip“), dass er aber den austarierten Flügeldualismus ablehnt. Da sei es besser, „sich für den einen oder den anderen Weg zu entscheiden“.

Eigentlich ist der Nachrichtenwert dieser Aussage gering. Dass Kretschmann wenig von Doppelspitzen hält, ist seit längerem bekannt, und dass er in Interviews nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nimmt, auch. Auch dafür wird er übrigens geschätzt. Verfahrensfragen zur Urwahl stehen akut nicht zu Diskussion. Dennoch tobt seit heute morgen ein Sturm der Empörung durch die Onlinemedienwelt. Die journalistischen Spürnasen wittern, dass sich hier ein Keil zwischen grüne Partei, insbesondere grüne Bundespartei, und den baden-württembergischen Wahlsieger treiben lassen könnte. Und gehen voll drauf, nutzen jeden Reflex aus, und die Reaktionen sind die erwartbaren. Professionell ist das nicht, und den Eindruck einer souveränen Partei erweckt das Gesamtbild auch nicht gerade.

Ich halte es, um das deutlich zu sagen, und obwohl ich für eine Fraktion mit nur einer Vorsitzenden arbeite, für falsch, das grüne Doppelspitzenprinzip abzuschaffen. Aus geschlechterpolitischen Überlegungen heraus, weniger wegen der Flügelparität. Beispiel laufende Urwahl: da kann durchaus ein Reala-Realo-Duo herauskommen. Ich sehe ein gewisses Problem, wenn der grüne Anspruch der Mindestquotierung auf n=1‑Posten prallt, wenn es also darum geht, z.B. eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister zu nominieren. Oder eine Kanzlerinkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten. Oder Direktkandidat*innen im baden-württembergischen Landtagswahlrecht. Anders als bei Gremien und Wahllisten greift hier das grüne Frauenstatut nicht, und dementsprechend sollten wir uns vielleicht doch nochmal Gedanken darüber machen, wie grüne Geschlechterpolitik hier sinnvoll umsetzbar ist. Denn bisher, das zeigt der Blick auf grüne Bürgermeister*innen republikweit, haben wir da doch einen deutlichen Männerüberhang. Für Parteivorsitzende (und eigentlich auch für Fraktionsvorstände) spricht aus meiner Sicht jedoch nach wie vor viel für Doppelspitzen. Und das wird auch dadurch nicht in Frage gestellt, dass ein Ministerpräsident dazu eine andere Meinung hat. Darf er, darf er meiner Meinung nach auch äußern, zum heimlichen Vorsitzenden und Leitwolf wird er dadurch nicht. Letztlich entscheidet hier aus guten Gründen die Partei. Und die steht bisher fest – und ganz unaufgeregt – zum Frauenstatut.

P.S.: Politisch viel relevanter ist aus meiner Sicht die Frage, ob das mit der annähernden Quotierung beim Kabinett Kretschmann II klappen wird.

Kurz: Stadt Land Wahl (Update)

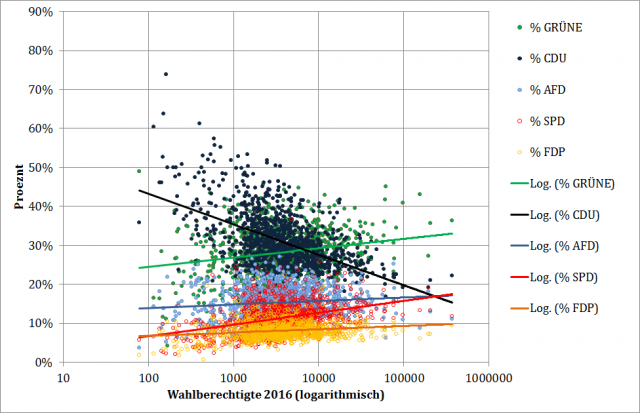

Nachdem ich das 2011 schon einmal detailliert angeschaut hatte, auch für die diesjährige Landtagswahl oben ein Vergleich der Wahlergebnisse der jetzt fünf im Landtag vertretenen Parteien nach Gemeindegröße (bzw. genauer: nach Zahl der Wahlberechtigten). Deutlich zeigt sich der Sinkflug der SPD, der von der Gemeindegröße eher unabhängige Erfolg der AfD, die starke Abhängigkeit der CDU-Ergebnisse von der Zahl der Wahlberechtigten und umgekehrt die flächendeckend angestiegenen grünen Wahlergebnisse, die jedoch weiterhin in größeren Städten deutlich stärker ausfallen als auf dem Land.

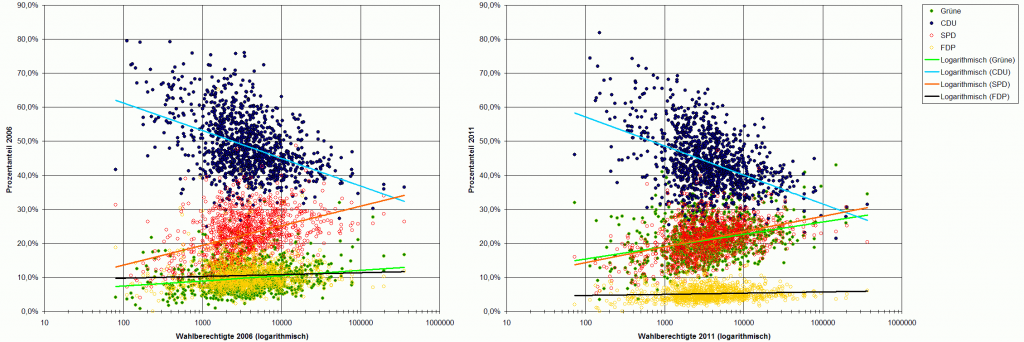

Zum Vergleich 2006 und 2011 (Datenquelle ist jeweils die gemeindescharfe CSV des Statistischen Landesamtes, gemeindeübergreifende Briefwahlbezirke werden hier ignoriert):

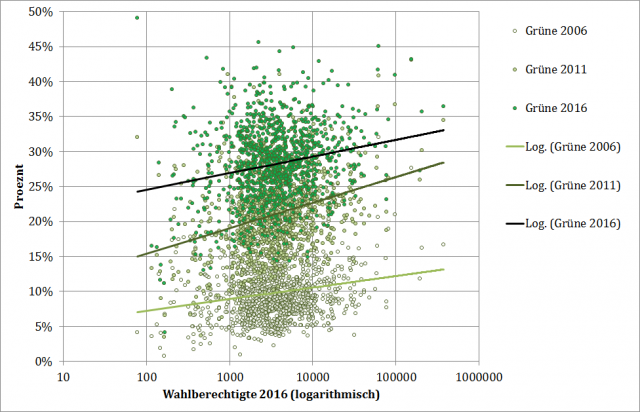

Update: Hier noch einmal die grünen Ergebnisse 2006, 2011 und 2016 nach Gemeindegröße: