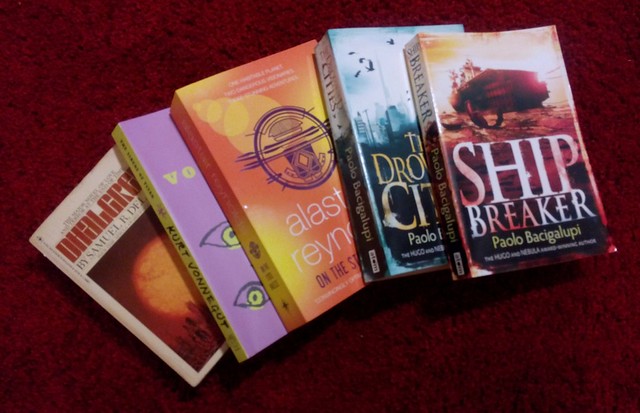

Mal sehen, was ich in den letzten Tagen so gelesen habe – wenn ich’s richtig sehe, fast nur post-apokalyptische Science Fiction. Ich fange mal mit den Klassikern an.

Kurt Vonneguts The Sirens of Titan (1959) hat, oberflächlich betrachtet, einiges mit Douglas Adams’ Hitchhikers Guide gemeinsam. Eine teilweise zu surrealem Humor greifende Geschichte, in unwahrscheinliche Ereignisse auf drei Planeten und einem Mond nur Teil eines größeren Plans, ja, eines Plans von gigantischem Ausmass zu sein scheinen. Und auch bei näherer Hinsicht gibt es Gemeinsamkeiten: hinter der absurden Fassade stecken Überlegungen zum Sinn des Lebens. Ab und zu ist dem Buch sein Alter anzumerken, aber darauf kommt es bei diesem Klassiker nicht an.

Gelesen – auch wenn es streckenweise mühsan war – habe ich auch Dhalgren von Samuel R. Delany (1974). Schwierig – diesem Buch ist sein Alterungsprozess doch deutlich anzumerken. Und einige Besonderheiten – etwa der zirkuläre Aufbau – werden erst beim Blick in die Wikipedia deutlich und verständlich. Vor der Kulisse einer von einer unnatürlichen Katastrophe befallenen Stadt changiert Dhalgren zwischen Psychotrip und jugendlicher Gegenkultur, Essay über das Schreiben und Gewaltverherrlichung, freier, alle damaligen Konventionen missachtender Liebe und sexuellem Missbrauch. Der Erzähler hat Gedächtnislücken, der Zeitverlauf macht Sprünge (oder ist es nur das willkürlich gewählte Datum der Zeitung, die im Buch eine Rolle spielt). Interessant zu beobachten, aber manchmal doch mehr Zeitdokument als Roman.

Kommen wir zu etwas ganz anderem – wobei auch hier die Kulisse ein postapokalyptisches Amerika ist, genauer gesagt eine nach der Klimakatastrophe unseres „Accelerated Ages“ auf den Status eines von Warlords zerrissenen Drittweltlandes gefallene USA. Paolo Bacigalupi hat mit Shipbreaker (2010) und The Drowned Cities (2012) zwei lose zusammenhängende Young-Adult-Bücher geschrieben, in denen nach Peak Oil und Klimawandel die heutigen globalen Verhältnisse auf den Kopf gestellt sind. Indiens Konzerne und Chinas Friedenstruppen sind mächtig, den Menschen, die versuchen, in den Slums und Urwäldern von Tag zu Tag ihr Auskommen zu finden, bleibt nur die ohnmächtige Flucht in neue Religionen und dreckige Tagelöhnerarbeit. Anders gesagt: Im Zerrspiegel der Science Fiction packt Bacigalupi das globale Elend der Gegenwart in einen futuristischen Kontext. Die beiden Romane bleiben dabei spannend genug, ihre jeweiligen ProtagonistInnen lebensnah genug, dass dabei gar keine Zeit für Moralpredigten bleibt.

Auch das letzte Buch, Alastair Reynolds On the Steel Breeze (2013) stellt die heutigen Verhältnisse auf den Kopf. Im 22. Jahrhundert ist es die afrikanische Unternehmerfamilie Akinya, die den Antrieb erfindet, der interplanetare Raumfahrt möglich macht – zwischen Kunst und Genmanipulation, AI, Elefanten, Verfolgungsjagden und allgegenwärtiger Überwachung ist das die Geschichte des Vorgängerbandes Blue Remembered Earth, der sehr zu empfehlen ist. Steel Breeze setzt diese Geschichte fort. Chiku Akinya ist eine Nachkommin der Unternehmensfamilie. Sie lässt sich zweimal Klonen; das Buch verfolgt die nach und nach zusammenwachsenden Abenteuer dieser drei Akinyas, die sie in Meerestiefen und zu interstellaren Generationenraumschiffen bringen. Reynolds bleibt dabei realistisch, was etwa das Raumfahrtdesign angeht (der Physiker ist ihm hier anzumerken); aber auch der Alltag – sei es im Lissabon des 23. Jahrhunderts, sei es die sich auseinanderentwickelnde Politik der Raumschiffflotte – bleibt glaubhaft und bunt. Wie schon in seinen in fernere Zukunft spielenden früheren Space Operas, die er hier gegenwartsnäher werden lässt, sind weibliche Hauptfiguren, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und neue Geschlechtsidentitäten in Reynolds Büchern Selbstverständlichkeiten. Aber nicht nur deswegen sind diese beiden Bände sehr empfehlenswert.

Warum blogge ich das? Weil gerade die neueren Bücher vielleicht auch andere interessieren könnten.