Ich muss das kurz loswerden: Die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) liegt jetzt 100 Jahre zurück. Und was macht der Fachverband der SoziologInnen in Deutschland, ich bin da auch Mitglied? Gar nicht angestaubt twittert die DGS nicht nur, sondern hat seit kurzem auch die Anregung von Tina Günther/sozlog umgesetzt und stellt RSS-Feeds für zehn wichtige Themenbereiche (Meldungen, Kongressankündigungen/Call for papers, neue Bücher, Stellen …) zur Verfügung. Finde ich klasse – erst recht für eine der großen wissenschaftlichen Fachgesellschaften.

Öko-Praktiken in Ratgebern – Manuskript

Im November 2005 nahm ich am Kongress kulturwissenschaftliche Technikforschung des gleichnamigen Kollegs der Uni Hamburg teil. Ich habe dort damals auch vorgetragen, nämlich etwas zum nachhaltigen Umgang mit Dingen anhand der praxistheoretischen Analyse von Öko-Ratgebern.

Vor ein paar Wochen ist mir nun zufällig beim Aufräumen meiner Festplatte das Manuskript für meinen Beitrag für den Kongressband wieder in die Hände gefallen. Der Kongressband ist seit geraumer Zeit „im Druck“. „Im Druck“ ist so ungefähr das selbe wie die wissenschaftliche Version der katholischen Vorhölle. Auch eine Nachfrage bei der kulturwissenschaftlichen Technikforschung konnte leider nicht aufklären, obwann mit einem Wechsel des Status von „im Druck“ zu „erschienen“ zu rechnen ist.

Ich habe mich deswegen entschieden, dass dort eingereichte Manuskript zu meinem Vortrag hier publik zu machen – ich glaube, dass es für alle, die sich für eine umweltsoziologische Anwendung von Praxistheorie und Akteur-Netzwerks-Theorie interessieren, durchaus interessant sein könnte. Das Manuskript ist (bis auf die eingangs eingefügte Notiz zur Zitierweise) auf dem Stand von 2005/2006 – aber besser so als nie:

Natur/Gesellschaft: Technik an der Grenze – Beispiel Mobiltelefon

Fragestellung: Technik als Schnittstelle?

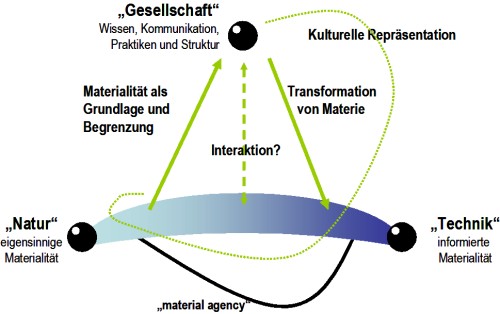

In meinem Promotionsvorhaben beschäftige ich mich mit dem Umgang mit alltäglicher Technik in Nachhaltigkeitsmilieus – ein Beispiel ist das Mobiltelefon. An dieser Stelle möchte ich allerdings nur ein Detail herausgreifen, nämlich passend zum Thema „Grenzüberschreitungen“ das Dreiecksverhältnis zwischen „Gesellschaft“, „Natur“ und „Technik“ (Abb. 1). Zwischen den zwei Formen von Materialität spannt sich ein Kontinuum mit den Polen „Natur“, die ich als im Verhältnis zum Menschen unbestreitbar eigensinnige Materialität definiere, und „Technik“ als in Form gebrachte und „informierte“ Materialität. Am Beispiel des Mobiltelefons sollen nun unterschiedliche Ebenen dargestellt werden, auf denen Technik an der Schnittstelle/Grenze zwischen Natur und Gesellschaft agiert.

Abb. 1. Wechselwirkungen zwischen Materialität (Kontinuum „Natur“ – „Technik“) und Sozialität („Gesellschaft“)

Theorien sozio-materieller Wechselwirkung

Im traditionellen Blick der Soziologie von Durkheim bis Luhmann zählt nur, was innerhalb der Gesellschaft geschieht. „Natur“ wie „Technik“ sind nur als kommunikative, also kulturelle Repräsentationen vertreten. Wechselwirkungen zwischen Sozialität und Materialität werden ignoriert, ebenso die Tatsache, dass soziale Praktiken (Reckwitz 2000; Shove 2002) durch ihre materiellen Grundlagen ultimativ begrenzt sind und zugleich erst ermöglicht werden. Gleichzeitig transformieren Praktiken immer Materie: gezielt in der Herstellung z.B. einer technischen Konfiguration, aber ebenso in Form nicht intendierter und zuerst einmal „unsichtbarer“ Handlungsfolgen (vgl. Beck 1986; Giddens 1992). Gezielten Transformationen sind allerdings aufgrund der materiellen Eigendynamik Grenzen gesetzt (Pickering spricht von „material agency“, Michael von „co-agency“). Eine nicht in gesellschaftlicher Selbstbeschau verbleibende Umweltsoziologie muss diese Bezüge aufnehmen (vgl. Brand 1998); etwa im interdisziplinären Ansatz sozial-ökologischer Forschung (Becker/Jahn 2006). Über die bereits von Marx betrachtete Arbeitswelt (vgl. Görg 1999) hinaus sind es Artefakte, die diese Wechselwirkungen im Alltag vermitteln und verstärken.

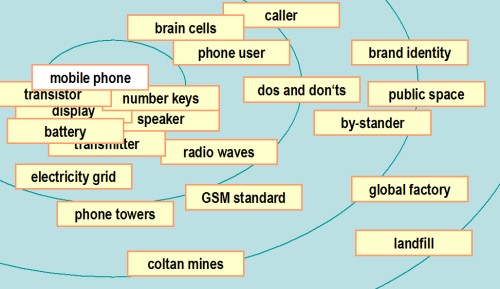

Abb. 2. An der Praxis des Mobiltelefonierens beteiligte „Akteure“

Veranschaulichung am Beispiel Mobiltelefon

Eine heute simpel erscheinende Praxis wie die Nutzung eines Mobiltelefons ist voraussetzungs- und folgenreich. Neben der sozialen Einbettung und kulturellen Zuschreibungen (vgl. Burkart 2007) spielt dabei Materialität eine große Rolle (vgl. Agar 2003, Reller et al. 2009). Das Artefakt Mobiltelefon ist, getragen von vielfältigen „Akteuren“ (Abb. 2), in mehrfacher Weise in die Vermittlung zwischen Natur und Gesellschaft eingebunden:

1. Voraussetzung der Nutzungspraxis ist das Artefakt Mobiltelefon als Produkt eines globalen Herstellungsprozesses, der auf knappe Rohstoffe angewiesen ist und der riskante Nebeneffekte in der Rohstoffgewinnung und Produktion auslösen kann.

2. Die Nutzung des Mobiltelefons ist an die Existenz mehrerer Infrastrukturen gebunden (Stromnetz; Funktürme, um mobile Kommunikation zu ermöglichen; IT), die wiederum folgenreich sind.

3. Der meist diskutierte Effekt während der Nutzung sind die Emissionen des Telefons und der Funktürme („Elektrosmog“). Auch der verwendete Energiemix ist nicht ohne Umweltfolgen. Zudem wirkt das Artefakt selbst als materieller Körper im Raum.

4. Am Ende der Gebrauchsphase steht nicht nur die Entsorgung (Elektroschrott, Müllhalde, Recycling?), sondern beispielsweise auch der damit verbundene Verlust seltener Metalle.

5. Zu diesen „direkten“ materiellen Effekten kommt die Ebene kommunikativer Vermittlung: von der Landschaftswahrnehmung im Handy-Foto bis hin zur Umweltinformation per SMS.

Fehlende Verschränkung der Perspektiven

In soziologischer Perspektive wird das Mobiltelefon v.a. als perso-nalisiertes, kulturell aufgeladenes Kommunikationsmedium behandelt, das soziale Beziehungen transformiert. In ökologischer Perspektive steht das mögliche Gesundheitsrisiko im Vordergrund; in neuerer Zeit kommt der Blick auf globale Effekte der Verwendung seltener Metalle hinzu. Dagegen fehlt bisher der systematische Blick auf die Verschränkung „materieller“ und „diskursiver“ Effekte beim alltäglichen Mobiltelefonieren, bzw. auf deren Fehlen.

Zitierte Literatur

Agar, Jon (2003): Constant Touch. Cambridge: Icon Books.

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Becker, Egon; Jahn, Thomas (Hrsg.) (2006): Soziale Ökologie. Frankfurt am Main, New York: Campus.

Brand, Karl-Werner (Hrsg.) (1998): Soziologie und Natur. Opladen: Leske+Budrich.

Burkart, Günter (2007): Handymania. Frankfurt am Main/New York: Campus.

Giddens, Anthony (1992): Die Konstitution der Gesellschaft. Frankfurt/ New York: Campus.

Görg, Christoph (1999): Gesellschaftliche Naturverhältnisse. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Michael, Mike (2000): Reconnecting Culture, Technology and Nature: London: Routledge.

Pickering, Andrew (1995): The Mangle of Practice. Chicago/London: University of Chicago Press.

Reckwitz, Andreas (2000): Die Transformation der Kulturtheorien. Weilerswist: Velbrück.

Reller, Armin et al. (2009): „The Mobile Phone: Powerful Communicator and Potential Metal Dissipator“, in GAIA 18, 2, 127–135.

Shove, Elizabeth (2002): Sustainability, system innovation and the laundry. Lancaster: Lancaster University.

Warum blogge ich das? Text für ein Poster für ein Promovierenden-Kolloquium an der Universität Freiburg – bin damit nicht so ganz zufrieden (naja, vor allem unglücklich über das von mir für das gewählte Thema eher als einschränkend empfundene Poster-Format) und wollte das ganze mal in einem anderen Format und mit Feedback-Möglichkeit sehen.

P.S.: War natürlich der einzige, der nicht genau gelesen hat und A0 abgeliefert hat statt des erwünschte A1-Formats, hat aber keine große Rolle gespielt. Das Poster als PDF: Poster „Natur/Gesellschaft“, Milestones-Tagung 2009.

Nachhaltigkeit als soziologisches Thema?

Jemand fragte mich gerade, ob ich denn gute Texte zum Thema „Nachhaltigkeit soziologisch erklären/analysieren“ kennen würde. Ich finde die Frage gar nicht so einfach. Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung sind im Rahmen der Umweltsoziologie, insbesondere wenn’s angewandt wird – sozial-ökologische Forschung und so -, durchaus normative Zielvorgabe. Dort wird dann eher drum gestritten wird, wie Nachhaltigkeit gemessen werden soll, was die richtigen Kriterien sind, ob ökologisches Kapital durch andere Kapitalsorten ersetzt werden kann etc. Aus der Perspektive der allgemeinen Soziologie stellt Nachhaltigkeit aber klar zuerst mal einen bestimmten politisch-gesellschaftlichen Diskurs dar, eine Zielvorgabe oder ein Leitbild (je nachdem, welcher theoretische Ansatz gewählt wird). Jedenfalls etwas, das nicht in sich bereits eine höhere Durchsetzungskraft oder Gültigkeit als andere normative Programme trägt, sondern – aus eben diesem Blickwinkel der allgemeinen Soziologie – vergleichbar ist mit anderen politischen Zielsetzungen.

Trotz dieser Schwierigkeit hier mal einige Texte, die ich hilfreich fand, um sich soziologisch mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen:

Allgemein:

Becker, E.; Jahn, T. (Hrsg.): Soziale Ökologie. Grundzüge einer Wissenschaft von den gesellschaftlichen Naturverhältnissen. Frankfurt am Main, New York: Campus. – Genereller Reader/Lehrbuch zum Ansatz der sozialen Ökologie, geht auch auf Nachhaltigkeitsdebatte ein (S. 240–247).

Fritz, Peter / Huber, Joseph / Levi, Hans Wolfgang (Hrsg.) (1995): Nachhaltigkeit in naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Stuttgart: S. Hirzel. – Band zu einer Tagung mit sozial- wie naturwissenschaftlichen Vorträgen; der eine oder andere ist für die Nachhaltigkeitsdebatte interessant. Eher technische Definitionen.

Grunwald, Armin / Kopfmüller, Jürgen (2006): Nachhaltigkeit. Frankfurt am Main/New York: Campus. – Aus der Technikfolgenforschung kommender Blick auf unterschiedliche Ansätze der Nachhaltigkeit, geht auf Operationalisierung, Indikatoren usw. ein.

Luks, Fred (2002): Nachhaltigkeit. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt. – Populärwissenschaftlicher Überblick über unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit.

Umweltbundesamt (Hrsg.) (2002): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Die Zukunft dauerhaft umweltgerecht gestalten. Berlin: Erich Schmidt Verlag. – Amtliche Sicht der Dinge.

Soziologisch:

Brand, Karl-Werner (Hrsg.) (1997): Nachhaltige Entwicklung. Eine Herausforderung an die Soziologie. Opladen: Leske + Budrich. – Schon etwas älterer Sammelband, insbesondere der Aufsatz von Wehling („Sustainable development – eine Provokation für die Soziologie?“) ist m.E. lesenswert.

Brand, Karl-Werner / Jochum, Georg (2000): Der deutsche Diskurs zu nachhaltiger Entwicklung. MPS-Texte 1/2000, München: Münchener Projektgruppe für Sozialforschung e.V. – Blick auf den Nachhaltigkeitsdiskurs.

Grober, Ulrich (2002): »Modewort mit tiefen Wurzeln – Kleine Begriffsgeschichte von ’sustainability‘ und ‚Nachhaltigkeit‘«, in Günter Altner et. al (Hrsg.): Jahrbuch Ökologie 2003, München: C.H. Beck, S. 167–175. – Umfangreiche Begriffsgeschichte.

Nölting, Benjamin / Voß, Jan-Peter / Hayn, Doris (2004): »Nachhaltigkeitsforschung – jenseits von Disziplinierung und anything goes«, in GAIA, Jg. 13, H. 4, S. 254–261. – Hier ist nachhaltig ganz klar als Zielsystem anerkannt. Nölting, Voß und Hayn stellen dar, was das für Konsequenzen für angewandte, transdizsiplinäre Forschung haben muss.

Kaufmann, Stefan (2004): »Nachhaltigkeit«, in Bröckling, Ulrich / Krasmann, Susanne / Lemke, Thomas (Hrsg.): Glossar der Gegenwart. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 174–181. – Soziologisch aufgeklärte Begriffskritik, stellvertretend für den externen Blick auf den Diskurs.

Kraemer, Klaus (1997): »Nachhaltigkeit durch Konsumverzicht? ‚Sustainable Development‘ – eine soziologische Betrachtung«, in Zeitschrift für angewandte Umweltforschung, Jg. 10, H. 2, S. 198–209. – (Kultur-)soziologischer Blick auf Nachhaltigkeit.

Luks, Fred / Siemer, Stefan Hermann (2007): »Whither Sustainable Development? A Plea for Humility«, in GAIA, Jg. 16, H. 3, S. 187–192. – Plädoyer dafür, erst mal innezuhalten, selbstreflektiv zu werden, und dann erst mit Nachhaltigkeitsforschung fortzufahren.

Tremmel, Jörg (2004): »‚Nachhaltigkeit‘ – definiert nach einem kriteriengebundenen Verfahren«, in GAIA, Jg. 13, H. 1, S. 26–34. – Ein Versuch der Operationalisierung, der vor allem aufgrund der Entgegnungen von Brand, Ott und Sieferle im selben Heft interessant ist.

Das ist jetzt bei weitem nicht vollständig, sondern eher als Einladung zu verstehen, diese Liste zu ergänzen. Was ich hier bewusst komplett weggelassen habe, ist der Blick auf spezialisierte Felder, also zum Beispiel „Nachhaltiger Konsum“, „Nachhaltige Unternehmen“ oder „Lebensstile und Nachhaltigkeit“. Was auch fehlt (Grunwald/Kopfmüller gehen glaube ich darauf ein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere), ist der Blick auf Operationalisierungen und Indikatorensysteme.

Warum blogge ich das? Weil ich mir denke, dass das Thema auch andere interessieren könnte (selbst wenn’s erstmal ziemlich unsauber runterschrieben ist), um meine eigenen Gedanken zu sortieren und um möglicherweise Hinweise auf weitere Literatur zu erhalten.

Kurz: Starkes Beispiel für die Schwäche von Meinungsumfragen

92 % der Deutschen sind für Internetsperren im Kampf gegen Kinderpornographie. Und 90 % der Deutschen sind gegen Internetsperren im Kampf gegen Kinderpornographie. Zwei repräsentative Umfragen innerhalb von zehn Tagen, beide von infratest dimap durchgeführt. Was daran nicht stimmt, und warum das ganze ein schönes Beispiel dafür ist, wie manipulierbar Meinungsumfragen sind – und wie gut sich damit PR machen lässt – steht bei heise und auf ZEIT online. Meine Einschätzung: Hat die Chance, zum Lehrbuchbeispiel für die Gefahren manipulativer Fragen in der empirischen Sozialforschung zu werden.