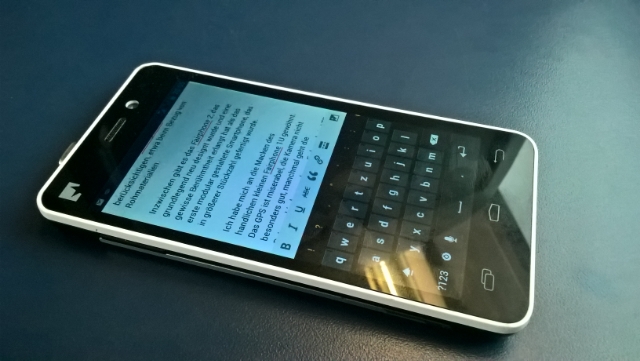

Das mit dem nachhaltigen Mobiltelefon ist gar nicht so einfach. 2014 habe ich mir das Fairphone 1U gekauft, und nutze es immer noch. Ich mag das Design und das Image (und kenne gerade in grünen Kreisen viele, denen es ähnlich geht).

Das Fairphone ist ein Android-Smartphone, herausnehmbarer Akku, tendenziell auch der Anspruch, reparierbar zu sein, und so eine längere Nutzungsdauer zu ermöglichen. Bei der Herstellung wurde versucht, sozial-ökologische Kriterien zu berücksichtigen, etwa beim Bezug von Rohmaterialien.

Inzwischen gibt es das Fairphone 2, das grundlegend neu designt wurde und eine gewisse Berühmtheit erlangt hat als das erste modular gestaltete Smartphone, das in größerer Stückzahl gefertigt wurde.

Ich habe mich an die Macken des handlichen kleinen Fairphone 1U gewöhnt. Das GPS ist miserabel, die Kamera nicht besonders gut, manchmal geht die Datenverbindung verloren. Es kann kein LTE, und auch der Speicher läuft schnell voll. Irgendwann blähte sich der Akku auf und musste ersetzt werden. Um die USB-Schnittstelle zu schonen, habe ich einen Magnetadapter gekauft.

Leider sind die Tage meines Handys gezählt. Inzwischen hat Fairphone auch offiziell mitgeteilt, dass Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind, wohl auch keine neuen Akkus. Und auch das Betriebssystem, Stand Android 4.irgendwas, wird kein Update mehr erhalten.

Noch funktioniert mein Fairphone – so halbwegs. Teilweise nur mit älteren Versionen von Apps, teilweise mit Workarounds. Ich nutze es weiterhin gerne. Aber irgendwann in naher Zukunft wird es vielleicht einen neuen Akku brauchen. Oder endgültig von Facebook und Twitter überfordert sein.

Schade – die Idee, ein länger zu nutzendes Smartphone zu produzieren, war und ist gut. Aber das Experiment Fairphone zeigt auch die Grenzen dieser Idee.

Warum blogge ich das? Aus antizipierter Melancholie heraus.

Update: Inzwischen gibt es ein Statement von Fairphone, in dem insbesondere auf die in der Supply-Chain nicht mehr gegebene Verfügbarkeit von Ersatzteilen hingewiesen wird. Das finde ich durchaus spannend, weil es noch einmal die globalen Abhängigkeiten zeigt. Und dann wollte ich noch weitergeben, dass mich mehrere Leute auf das große Sicherheitsproblem hingewiesen haben, das darin besteht, dass Fairphone keine Updates über Android 4.x hinaus angeboten hat. Bildhadft gesagt: ein Öko-PC, der aber heute noch nur mit Windows XP zu betreiben ist.