Am 25. Mai ist ja Kommunalwahl. Im Freiburger Amtsblatt und auch – relativ einfach in ein weiterverarbeitbares Format konvertierbar – auf freiburg.de sind die 591 Kandidatinnen und Kandidaten für die 48 Plätze im Gemeinderat aufgeführt. Insgesamt treten dieses Jahr 13 Listen an – Grüne, CDU, SPD, FDP, Linke Liste, Freie Wähler , aber auch Freiburger Besonderheiten wie die Kulturliste, die Grüne Alternative Freiburg oder die Unabhängigen Frauen. Neu ist „Freiburg Lebenswert“ (ganz böse gesagt: Leute, die nicht wollen, dass die Nachverdichtung in ihrem Stadtteil stattfindet) und die PARTEI (tritt allerdings nur mit einer halben Liste an). Junges Freiburg hat sich aufgelöst, wurde neu gegründet und tritt an, ebenso gibt es wieder „Für Freiburg – Politik aus christlicher Verantwortung“.

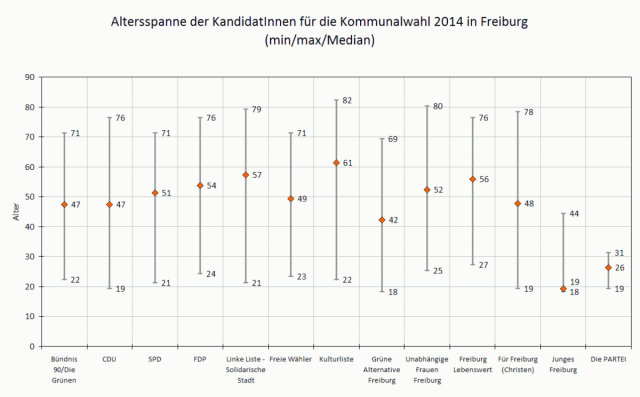

Im Amtsblatt sind die Listen mit Name, Berufe, Jahrgang und Adresse der KandidatInnen aufgeführt. In einem ersten Schritt lassen sich daraus sehr schnell Informationen zur Altersverteilung ausrechnen – die sind allerdings wenig überraschend:

Die Kulturliste ist älter, die GAF jünger – und ansonsten fallen nur Junges Freiburg (ach was …) und die studentisch geprägte PARTEI aus dem Altersspektrum heraus. Ende 40 scheint das typische PolitikerInnen-Alter in Freiburg zu sein.

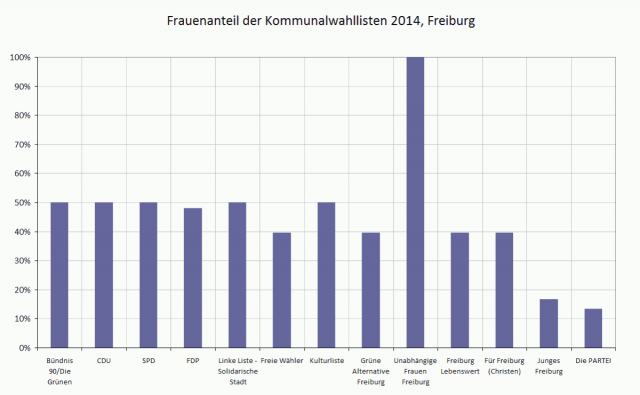

Und überraschenderweise gibt es auch bei der Geschlechterverteilung keine großen Überraschungen:

Hier scheinen die Soll-Vorschriften im neuen grün-roten Kommunalwahlrecht doch etwas bewirkt zu haben. Nicht abgebildet ist die Verteilung von Frauen und Männern über die Listen. Die ist bei Grünen, SPD und Linker Liste ausgeglichen, während andere Listen eher „klumpig“ aussehen. Die Unabhängigen Frauen sind eine reine Frauenliste. Bei den Für-Freiburg-Christen fällt die hohe Zahl an Ehepaaren bzw. Familien auf, die gemeinsam kandidieren. Erstaunlich ist die überaus hohe Männerquote bei „Junges Freiburg“ und der PARTEI.

Aus den vorhandenen Daten lassen sich prinzipiell noch weitere Informationen ziehen. Das betrifft zum einen die geographische Verteilung über die Stadt. Hier fehlt mir allerdings noch ein Tool, das Adressdaten automatisch in Punkte auf einer Karte umwandelt, und mit 591 Einträgen klarkommt. Ein Tool, das in der freien Version auf 250 Datensätze begrenzt ist, spukt schon einmal ganz interessante Verteilungen aus. Mehr dazu, wenn ich so ein Tool gefunden habe (Tipps gerne).

Das zweite, was sehr spannend wäre, aber etwas mehr Zeitaufwand erfordern würde, wäre eine Kodierung der Berufsangaben. Da gibt es, so mein subjektiver Eindruck, doch erhebliche Unterschiede zwischen den Listen.