Ende Dezember, frühlingshaftes Wetter, ein Spaziergang durch Gundelfingen und Wildtal. Und erst in Schwarzweiß erschließen sich die Kontraste, die dieses zerfallende Gewächshaus mit seiner Umgebung eingeht.

Kurz: 18

Nachdem das auf Facebook dann doch größere Aufmerksamkeit erregt hat, vielleicht doch eine Notiz im Blog: das ältere Kind, Z., ist jetzt keines mehr, sondern Ende Dezember erwachsen geworden. Als nicht religiöser Haushalt haben wir das als Anlass für eine Familienfeier genutzt, um diesen Übergang gebührend zu markieren.

Formal ist das ein Bruch (und die entsprechenden Formulare von Banken, der Kindergeldstelle etc. folgten postwendend), tatsächlich fühlt es sich aber für mich doch eher nach einer kontinuierlichen Entwicklung an. Eine eigene Meinung und einen eigenen Kopf hatte Z. auch schon vor einigen Jahren, und dass sie zunehmend selbstständig geworden ist, ist auch nicht erst seit Dezember der Fall. Da hatten wir als Eltern also durchaus schon ein bisschen Zeit, um uns dran zu gewöhnen. Was neu ist: für Entschuldigungen für die Schule ist Z. jetzt selbst zuständig. Einen Führerschein will sie dagegen (wie ihre Eltern …) erst einmal nicht machen.

Vermutlich wird sich Z.s Abitur (2025) und die darauf folgenden Entscheidungen sich für uns Eltern eher nach „da beginnt etwas Neues“ anfühlen. Trotzdem ist das doch ganz schön, zu sehen, wie aus gerade eben noch kleinen Kindern erwachsene Menschen werden.

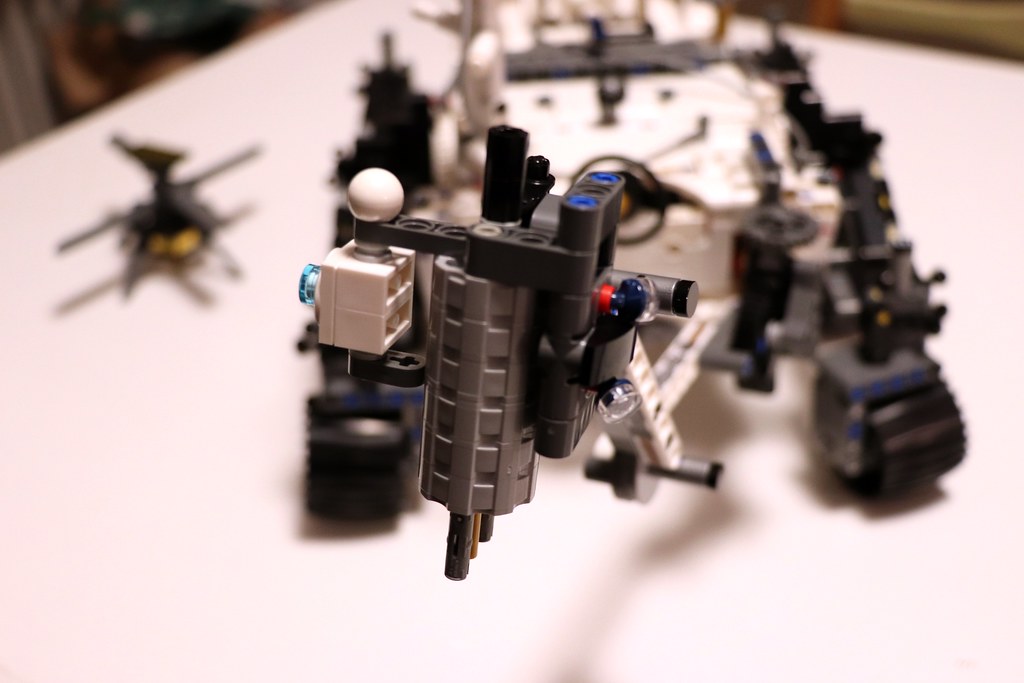

Photo of the week: Lego Mars Rover

Mehr so meh

Im Rückblick ist 2023 definitiv kein besonders gelungenes Jahr, „meh“ trifft es ganz gut.

Also, privat war soweit alles ok, ich habe mich nach mehr als einem Jahrzehnt Arbeit in der Fraktion endlich mal drum gekümmert, eine Wohnung in der Nähe von Stuttgart – in Esslingen – zu finden (und bin jetzt auch mit dem ganzen Umziehen, Entrümpeln, Streichen, Wohnungsübergeben fertig). Gleichzeitig bringe ich mich intensiver in die Ortspolitik hier in Gundelfingen ein. Die Kinder gedeihen und werden groß, den Katzen geht’s gut. Das Science-Fiction-Jahr war interessant und unterhaltsam. Corona (nach drei Jahren ohne) hätte mich jetzt nicht erwischen müssen.

Je weiter rausgezoomt wird, desto nerviger erscheint mir 2023. Bürgerentscheid zur Straßenbahn verloren. Meine Partei wird im Land und Bund von allen Seiten angefeindet. Die Ampel-Regierung schlittert mehr so dahin, überzeugt jedenfalls nicht. Die AfD glaubt, sie sei die Wiedergeburt einer nationalen Volkspartei, die Bauern und Bäuerinnen greifen zu Protestformen aus den 1920er Jahren (und imaginieren sich in den Bauernkrieg zurück). Die Bundes-CDU zerschmettert mal eben die Grundlage für Investitionen und will von einer Reform der Schuldenbremse nichts wissen. Und die Landes-CDU wäre eigentlich lieber kraftvolle Opposition statt Regierungspartner (naja, noch lieber würde sie den Ministerpräsidenten stellen …). Alles eher Gegenwind, alles nichts, was Freude bereitet. Und von der Ukraine oder Israel, von der Diktatur in Russland oder der gefährdeten Demokratie in den USA oder von den diesjährigen Klimaextremen rede ich erst gar nicht.

Über diese allgemein schwierige Lage lassen sich dann leicht die Pflanzen der Hoffnung übersehen, die kräftig wachsen. Der Atomausstieg hat nicht zum Kohlerevival geführt, sondern den Weg für Windstrom freigemacht. Die Ausbauziele bei Photovoltaik werden 2023 übererfüllt. Da bewegt sich viel, im Moment wirkt es jedenfalls so, als wäre allein aufgrund der Wirtschaftlichkeit die Weiche gestellt für eine rapide grüner werdende Energie aus erneuerbaren Quellen und mit Batteriespeichern. Und auch das Deutschlandticket ist ein richtig großer Reformschritt (über die Bahn und deren Infrastruktur reden wir jetzt lieber nicht). Oder, international betrachtet: der Sieg der demokratischen Kräfte in Polen – auch das gibt Hoffnung.

Wir haben 2023 gelernt, dass Musk ein fieser Typ ist, dass die Haltung zu Israel und Palästina zwischen der internationalen und der deutschen Linken (inkl. Klimabewegung) sehr unterschiedlich ist, dass Merz zurück in die 1990er, 1980er oder 1950er möchte und dass lineares Fernsehen weitgehend tot ist. Cory Doctorow hat den Begriff „enshitification“ geprägt, um zu erklären, warum Internetplattformen dazu neigen, nach einiger Zeit unbenutzbar zu werden. Wie wir mit sozialen Medien umgehen wollen, wissen wir auch 2023 noch nicht wirklich. Mastodon hat sich als nette, ruhige Ecke und technische Grundlageninfrastruktur entpuppt, die aber genau deswegen nicht hype-tauglich ist. Ach ja: und 2023 war das Jahr, in der die diskursive Leittechnologie „KI“ hieß. Einerseits, weil ChatGPT & Co. tatsächlich eindrucksvoll gezeigt haben, dass sie plausibel wirkende Texte und Bilder generieren können (als ob …), andererseits, weil überall, wo letztes Jahr „Blockchain“ drangeschrieben wurde, jetzt „KI“ dransteht. Und damit ist dann nicht immer ein LLM oder ähnliches gemeint, sondern manchmal ein ganz schlichter Algorithmus.

Prognose für 2024: der KI-Hype wird abflauen, weil das mit dem Geldverdienen nicht so richtig klappt. Vorher aber wird er weiter dazu beitragen, Suchergebnisse unbrauchbar zu machen und die Welt mit den typischen superpositiven Fünfsatzabsätzen zu überfluten. Auch 2024 wird nicht das Jahr, in dem Virtuelle Realität oder autonom fahrende Autos ihren Durchbruch feiern werden (siehe auch: Musk als fieser Typ, siehe auch: schummeln). Die Kommunal- und Europawahl im Juni 2024 wird nicht großartig, aber ok. Die Ampel wird trotz FDP-Mitgliederbefragung weitermachen. Die Landtagswahlen im Osten werden katastrophal ausgehen, wenn nicht vorher noch was passiert. Eine Prognose dazu, wie es in den USA weitergeht, wage ich nicht. Und Viren, der Klimawandel und ähnliche Dinge machen das, was sie auch in den letzten Jahren getan haben: sie folgen Naturgesetzen und nicht diskursiven Hochs und Tiefs. Was leider keine gute Nachricht ist.

Sina Trinkwalder spricht von den Geburtswehen eines neuen Zeitalters. Hoffen wir, dass das eine zutreffende Beschreibung unserer Zeit ist.