Um die Zukunft und die Vergangenheit – so weit sie als Science Fiction bzw. als Fantasy imaginiert werden – findet derzeit, von der größeren Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, ein Kulturkampf statt. Unbemerkt, aber nicht unwichtig, denn wo anders als in diesem Genre entsteht das kollektive Imaginäre? Ein heiß diskutiertes Symptom für diesen Kulturkampf sind die vor wenigen Tagen bekanntgegebenen Hugo-Nominierungen. Um das zu verstehen, ist allerdings etwas Hintergrund notwendig.

Kurz: Auf in die Zukunft, Baden-Württemberg!

Im reizvollen Sigmaringen startete heute der Programmprozess der baden-württembergischen Grünen mit dem ersten von vier Zukunftsforen. Zum Auftakt skizzierte im öffentlichen Teil Ministerpräsident Winfried Kretschmann Erfolge und zukünftige Herausforderungen grüner Politik im Ländle. Danach bestand die Möglichkeit für die Bevölkerung, mit MinisterInnen und Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Der Bildungstisch war dabei – wie immer bei solchen Gelegenheiten – stark umlagert. Auch das ist Politik des Gehörtwerdens.

Im reizvollen Sigmaringen startete heute der Programmprozess der baden-württembergischen Grünen mit dem ersten von vier Zukunftsforen. Zum Auftakt skizzierte im öffentlichen Teil Ministerpräsident Winfried Kretschmann Erfolge und zukünftige Herausforderungen grüner Politik im Ländle. Danach bestand die Möglichkeit für die Bevölkerung, mit MinisterInnen und Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Der Bildungstisch war dabei – wie immer bei solchen Gelegenheiten – stark umlagert. Auch das ist Politik des Gehörtwerdens.

Nach der Mittagspause (vegan oder vegetarisch, ganz nach Wahl) ging’s dann parteiintern weiter mit Foren (bei mir: zum einen Bildung, zum anderen Hochschule – da durfte ich auch einen Input geben), in denen Ideen für das Wahlprogramm gesammelt und in sehr konstruktiver Weise diskutiert wurden. Wer denkt, nach vier Jahren grün-rot und einem zu großen Teilen erledigtem Koalitionsvertrag sei alles getan, was zu tun ist, täuschte sich: „5 Jahre mehr Zukunft“, wie es auf dem Veranstaltungsbutton hieß, würden Baden-Württemberg durchaus gut tun. Es gibt vieles, was angestoßen wurde, aber noch nicht zu Ende geführt ist, und es gibt – gerade, wenn die gefragt werden, die sich nicht Tag für Tag mit der Umsetzung von Gesetzentwürfen und Verordnungen befassen – viele, viele Ideen dafür, wo ein Kabinett Kretschmann II noch ganz neue Dinge anpacken könnte.

Wenn auch die anderen drei Zukunftsforen so verlaufen, dann bin ich guten Mutes, dass wir mit einem Programm in die Landtagswahl gehen können, das nicht nur (berechtigtes) Lob für das seit 2011 Erreichte enthält, sondern bunt und vielfältig gerade auch im Hinblick auf zukünftige Projekte und Herausforderungen sein wird, die darauf aufbauen können. Five more years!

Experimenteller Technikoptimismus

Die Zukunft vorherzusagen, ist notorisch schwierig. Dennoch wird es – die Geschichte des Retrofuturismus ebenso wie der apokalyptischen Warnungen zeugt davon – immer wieder versucht. Judith Horchert, Matthias Kremp und Chris Stöcker versuchen es heute auf Spiegel Online mit einem Stück zu Fünf Technologien, die unseren Alltag verändern werden.

Mit etwas techniksoziologischem Bauchgefühl ausgestattet fühle ich mich hier zum Widerspruch angestachelt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sich die fünf von Spiegel Online beschriebenen digitalen Technologien in den nächsten sagen wir mal fünf Jahren weit in den gesellschaftlichen Alltag hinein verbreiten werden. Zu oft sind genau in diesen Bereichen schon Revolutionen ausgerufen worden. Und trotz der Verweise auf das Mooresche Gesetz, auf steigende Rechenpower, Durchbrüche in Robotik und neuronalen Netzwerken halte ich es für unwahrscheinlich, dass es bei all diesen fünf Technologien nicht nur zu technischen Durchbrüchen kommt (Prototypen gibt es), sondern auch gesellschaftlich durchsetzungsfähige Anwendungsmodelle gefunden werden. Das Videotelefon oder die Leuchtstoffröhre liefern hier interessante Beispiele.

Aber vielleicht ist das auch nur mein zunehmender Konservativismus – schließlich habe ich die für die Offenheit für neue Technologien magische Grenze von 30 Jahren schon länger überschritten. Kurzum: Wer recht hat, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Deswegen habe ich eine Reihe von leeren Erinnerungsartikeln angelegt, die WordPress im Abstand von jeweils einem Jahr automatisch posten wird – mit der Aufforderung, mal nachzuschauen, wie es um die Durchsetzung der jeweiligen Technologien bestellt ist.

Und weil nicht klar ist, ob es den SpOn-Artikel dann noch geben wird, liste ich die Prognosen von Horchert et al. hier noch einmal auf:

- Robotik: „Künftig aber dürften Maschinen, die scheinbar autonom einem oder gleich mehreren Zwecken dienen, sich zunehmend in unserem Alltag breitmachen. Als schweigende Helfer in Krankenhäusern, als Lagerarbeiter im Couchtisch-Format oder als Einparkhelfer. Vom Staubsauger, Fensterputzer, über Lieferdrohnen bis hin zu humanoiden Maschinen wie Baxter, die in Fabrikbetrieben diverse Aufgaben übernehmen.“

- Selbstfahrendes Auto: „Dass man sich in sechs bis acht Jahren per App ein Taxi ohne Fahrer wird bestellen können, darf als sicher gelten. Und auf Lkw-Rastplätzen an Autobahnen könnte es mittelfristig merklich leerer werden.“

- Virtuelle Realität: „Schon in wenigen Jahren wird man im Zug oder im Flugzeug Menschen mit VR-Gerät am Kopf statt mit Laptop oder Tablet als Filmabspieler antreffen. Und es werden Unterhaltungsformate entstehen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.“

- Automatische Übersetzung on the fly: „Schon bald dürfte es normal sein, dass Touristen in Japan, Spanien oder Kroatien einfach die Sätze in ihre Smartphones sprechen, die sie sagen möchten. Das Handy übersetzt die Antworten dann ebenfalls.“

- Künstliche Intelligenz: „Die digitale Lebenswelt der Zukunft braucht noch ein Betriebssystem. Diese Aufgabe wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Technologie übernehmen, die man heute Künstliche Intelligenz (KI) nennt. In einigen Jahren wird man vermutlich nur noch ‚Computer‘ oder ‚Telefon‘ zu ihr sagen.“

Soweit die Prognosen. Am 14. Februar 2016 werde ich dann zum ersten Mal nachschauen, was jeweils der Stand dieser Technologien ist. Ich bin gespannt.

Warum blogge ich das? Als kleines Experiment zum Thema Langzeitbloggen und Techniksoziologie.

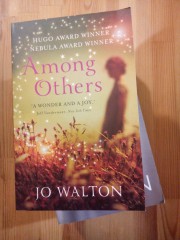

Lesezeichen: „Among Others“ und anderes

In den letzten Wochen habe ich ziemlich viel gelesen; auch die Weihnachtszeit etc. haben das ihre dazu beigetragen, dass ich Zeit dazu gefunden habe. Dazu gehörten unter anderem William Gibsons neuer Roman The Peripheral (teilweise recht spannend, aber irgendwie nicht ganz so großartig, wie ich das erwartet hätte), Ken MacLeods Descent (Ufos ins Schottland, oder vielleicht auch nicht), Ben Aaronvitchs Foxglove Summer (mit englischen Elfen und Einhörnern) und Ursula K. Le Guins über ihr ganzes Werk zurückschauende Kurzgeschichtensammlung The Unreal & The Real (die mir noch einmal sehr deutlich gemacht hat, warum ich LeGuin für eine herausragende Schriftstellerin halte, und ihren Stil sehr mag). Außerdem kamen mehrere tausend Seiten Peter F. Hamilton dazu, den ich bisher verpasst hatte. Andy Weirs The Martian – klassische harte Science Fiction mit einem Schuss MacGyver – musste ich an einem Stück lesen.

In den letzten Wochen habe ich ziemlich viel gelesen; auch die Weihnachtszeit etc. haben das ihre dazu beigetragen, dass ich Zeit dazu gefunden habe. Dazu gehörten unter anderem William Gibsons neuer Roman The Peripheral (teilweise recht spannend, aber irgendwie nicht ganz so großartig, wie ich das erwartet hätte), Ken MacLeods Descent (Ufos ins Schottland, oder vielleicht auch nicht), Ben Aaronvitchs Foxglove Summer (mit englischen Elfen und Einhörnern) und Ursula K. Le Guins über ihr ganzes Werk zurückschauende Kurzgeschichtensammlung The Unreal & The Real (die mir noch einmal sehr deutlich gemacht hat, warum ich LeGuin für eine herausragende Schriftstellerin halte, und ihren Stil sehr mag). Außerdem kamen mehrere tausend Seiten Peter F. Hamilton dazu, den ich bisher verpasst hatte. Andy Weirs The Martian – klassische harte Science Fiction mit einem Schuss MacGyver – musste ich an einem Stück lesen.

Der eigentliche Anlass für diesen Blogeintrag ist aber Jo Waltons Among Others, das Ende der 1970er Jahre in Wales und Südengland spielende geheime Tagebuch eines Teenagers, das bereits Anfang 2011 erschienen ist.

Morween, nach einem Unfall verkrüppelt, wird auf ein Internat geschickt. Sie ist klug und beobachtet sich selbst und ihre Umwelt ziemlich genau. Die klassische Außenseitergeschichte. Walton verwebt geschickt zwei Erzählstränge ineinander. Die Coming-of-Age-Geschichte eines Mädchens aus unübersichtlichen Familienverhältnissen, die vor ihrer Mutter weggelaufen ist, und Halt und Freundschaft findet im Science-Fiction- und Fantasy-Kanon der 1970er Jahre, und eine Geschichte über Magie, Feen und die Mutter als böse gewordende Hexe.

Kurz: Willkommen im Jahr des Hoverboards

Vermutlich wird uns das Thema in ein paar Tagen völlig zum Hals raushängen, aber natürlich ist es eine nette Sache, wenn ein halbwegs populärer Film aus der Kindheit dieser Generation im Jahr 2015 spielt. Und das eben jetzt ist. Die Rede ist selbstverständlich von Back to the future II aus dem Jahr 1989. Da liegen Vergleiche mit der heutigen Gegenwart nahe. Auch wenn die Vorstellung, dass die Hauptaufgabe von Science Fiction darin liegen könnte, Erfindungen vorherzusagen eher ein Fehlschluss ist. Klar versucht Science Fiction, eine halbwegs realistische Zukunft darzustellen – aber eben meist doch als Hintergrund, vor und mit dem Dinge passieren, und nicht als raison d’etre des Genres. Für popkulturelle Varianten von Science Fiction gilt dies erst recht.

Trotzdem halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass in den nächsten zwölf Monaten irgendjemand funktionsfähige Hoverboards entwickeln wird. Oder zumindest sowas ähnliches. Nicht nur, weil es einen entsprechenden Crowdfunding-Aufruf gab, sondern auch deswegen, weil es ein nice-to-have-Gimmick aus einem Film ist, der einer jetzt in die Midlife Crisis kommenden Generation gut bekannt ist. Das Konzept ist da und anschlußfähig im Diskurs verankert, es fehlt nur das reale Produkt. 2015 könnte also – fast schon als selbsterfüllende Prophezeiung – zum Jahr des Hoverboards werden. (Und anders als bei z.B. fliegenden Autos wäre es eine Erfindung mittleren Maßes, die ohne großartige neue Infrastrukturen etc. auskommt …)

Die Frage, wie Science Fiction und tatsächliche Inventions-/Innovationspraktiken zusammenwirken, und ob es mehr als ein popkulturelles Hintergrundrauschen ist, das beide Welten verbindet, finde ich ganz unabhängig davon, ob die Hoverboard-Prophezeiung nun erfüllt wird oder nicht, nach wie vor interessant. Oder, augenzwinkernd umgedreht: Wer im Jahr 2042 gerne 3D-Flug-Fußball als Trendsportart etablieren möchte, sollte jetzt einen erfolgreichen SF-Film in die Kinos bringen.

P.S.: Der Guardian hat deutlich umfangreicheres A‑Z der Vergleiche zwischen 2015a und 2015b.

P.P.S.: Und das.