Vorneweg: Die Kolumne von Sascha Lobo bei Spiegel online finde ich insgesamt sehr gelungen und anregend. Über die letzte Ausgabe (Desinformation: Im Netz der Besserwisser) habe ich mich jedoch geärgert – und möchte versuchen, dem nachzugehen. Weil es erst einmal ja gar nicht so klar ist, was daran ärgerlich ist, dass da jemand versucht, für ein bisschen mehr Aufklärung zu plädieren.

„Vergemeinschaftung statt Expertise, oder: Wo Sascha Lobo falsch liegt“ weiterlesen

Kann Konsum nachhaltig sein?

Ich war gestern und vorgestern auf einer kleinen, aber feinen Fachtagung in München, organisiert von Claus Tully vom Deutschen Jugendinstitut e.V. und von Matthias Groß als Sprecher der Sektion Umweltsoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. In den Vorträgen ging’s um das Thema „Konsum und Nachhaltigkeit“ – in etwa der Hälfte der Vorträge mit einem Bezug zu Schulprojekten. Ich selbst habe was praxistheoretisches zu den Möglichkeiten und Grenzen „grüneren Telefonierens“ vorgetragen.

Nicht zuletzt aus Zeitgründen will ich aber gar keinen Tagungsbericht schreiben, sondern nur auf vier interessante Ideen hinweisen:

1. Praktiken ändern, indem vorgelagerte Ketten und Kontextbedingungen verändert werden. Praxistheorie scheint ja zunächst einmal einen Fokus auf individuelles Handeln zu legen. Bei genauerer Betrachtung rücken in einer praxistheoretischen Perspektive aber schnell die „systems of provision“ (Shove) ins Blickfeld. Ich habe – vor allem auch nach einer schönen Zusammenfassung der praxistheoretischen Perspektive in der Umweltsoziologie durch Karl-Werner Brand – den Eindruck, dass Interventionen in Richtung „nachhaltiger Konsum“ erfolgreicher sind, wenn sie gar nicht an den (Konsum-)Praktiken ansetzen, sondern vorher, also an den Ketten und Kontexten. Auch dazu müssen „windows of opportunity“ da sein und genutzt werden. Ein Beispiel ist die BSE-Krise: die hat zwar auch dazu geführt, dass ein paar Monate lang weniger Rindfleisch verzehrt wurde – sie hat aber vor allem dazu geführt, dass das „system of provision“ der Landwirtschaft so umgebaut wurde, dass eine über die vorherige kleine Nische hinausgehende Bioproduktion möglich wurde (also die Künast-Agrarwende-Politik). Konsumpraktiken haben sich dann an diese neue Situation angepasst (weil wir das mit unseren Praktiken immer machen) – und das in einer stabileren Form.

2. Lieber Konsum als Nachhaltigkeit? Kai-Uwe Hellmann war eingeladen, um eine provokante Keynote zu halten, und hat das im Sinn der „Verunsicherungswissenschaft“ auch gut hingekriegt. Seine Argumentation war so etwa: „Nachhaltiger Konsum“ schaut erstens immer nur auf die dunkle Seite des Konsums und geht zweitens von einem Verbraucher aus, der von Informationen etc. völlig überfordert wird. Statt dessen sei es notwendig, unvoreingenommene Konsumsoziologie zu betreiben und Konsum als aktive, mit Sinnstiftung etc. verbundene Leistung anzuerkennen – egal, ob jetzt nachhaltig oder nicht. Und „nachhaltiger Konsum“ sei letztlich auch nur als über Marken (wie das Biosiegel) komplexitätsreduzierte Lebensstil-Entscheidung denkbar. Da ist einiges wahres dran, trotzdem habe ich mich darüber auch ein bisschen geärgt – mein Eindruck ist der, dass die deutsche Umweltsoziologie deutlich weiter ist (also längst nicht mehr das Programm hat, alle Welt zu moralischen VerbraucherInnen umzuerziehen). Trotzdem ein anregender Außenblick auf den Stand einer Disziplin. – Ebenfalls einen Außenblick auf „Nachhaltigen Konsum“ lieferte Jens Hälterlein von der Uni Jena, der den Weg vom Wirtschaftswunder über moralische Verzichtsappelle (und eine antikapitalistisch-risikominimierungsorientierte Umweltbewegung) bis zum Ökokapitalismus und den LOHAS nachzeichnete. „Nachhaltiger Konsum“ ist dabei ein Versuch, einen Kompromiss zu finden zwischen der Marktlogik und der Nachhaltigkeitslogik. Schön daran der externe Blick auf den Diskurs um Nachhaltigkeit, der – das kam auch bei Brand vor – noch einmal deutlich macht, dass die Frage, was „Nachhaltige Entwicklung“ ist und was „Nachhaltiger Konsum“ ist, immer wieder neu ausgehandelt wird und in einem heftig umstrittenen Diskursfeld positioniert ist.

3. Die Ökobilanz der Großküche: Die Wissenschaftsjournalistin Johanna Bayer stellte eine ganze Reihe von Thesen und wiss. Ergebnissen zum Thema Essverhalten und Ernährung vor. Letztlich ging es ihr vor allem darum, zu zeigen, dass die Ernährungsempfehlungen etwa der Deutschen Gesellschaft für Ernährungswissenschaft oft überholt und unsinnig sind. Zudem wollte sie darauf hinweisen, dass „gesunde Ernährung“ und „Nachhaltigkeit“ vielfach gegenläufig sind – so soll beispielsweise viel Fisch gegessen werden, gleichzeitig leiden die Meere jetzt schon an Überfischung. Über ein bisschen mehr (Ernährungs-)Soziologie hätte ich mich gefreut. Nichtsdestotrotz spannend fand ich einen Gedanken, den sie wohl von Ines Weller übernommen hat:* Dass nachhaltige Ernährung eigentlich idealerweise (weil die meisten Berufstätigen auswärts essen, weil die Ökobilanz von Selber-Kochen gar nicht so eindeutig ist, und vor allem, weil es sowas wie ökologische Skaleneffekte gibt) zu einem großen Teil in „Nachhaltigen Kantinen“ (oder … Volksküchen?) stattfinden müsste. Eine Marktlücke?

4. Alles nur eine Frage des Geldes? Roland Bogun schließlich hat versucht, Daten dazu zu kriegen, wie einkommens- und vermögensabhängig die tatsächliche Pro-Kopf-Umweltbelastung ist. Dazu gibt es wenig belastbares Material, sein Eindruck ist aber grob gesagt der, dass Einkommen und auch Vermögen sehr viel mehr Einfluss auf den Pro-Kopf-Umweltverbrauch haben als alle anderen Faktoren – wer reich ist, verbraucht durch größere ohnfläche, mehr Konsum, mehr Flüge und auch durch Geldanlagen deutlich mehr Umwelt als jemand, der arm ist. Bogun sprach von einer Spannbreite von 10 bis 100 Tonnen CO2-Äq./Jahr/Kopf. Besonders interessant ist dabei der Punkt Geldanlagen – die letztlich (etwa bei Aktien) ja massiv mit dem CO2-Ausstoss der industriellen Produktion zu tun haben. Nicht völlig klar ist, ob es auch Investmentformen mit negativem Umweltverbrauch gibt.

Warum blogge ich das? Demnächst wird’s wohl auch noch eine Seite mit den Vorträgen geben – aber diese Gedanken wollte ich doch auch so schon mal breiter zugänglich machen als nur der kleinen Gruppe, die in den letzten beiden Tagen in München war.

* Ich habe jetzt nochmal nachgefragt: Sie bezog sich dabei auf drei Quellen: Dagmar Vinz (2005), „Nachhaltiger Konsum und Ernährung“. PROKLA 138; auf Ines Weller (2002): Zusammenfassung BMBF-Sondierungsstudie „Geschlechterverhältnisse, nachhaltige Konsummuster und Umweltbelastungen“ (dürfte diese Untersuchung sein) sowie auf einen Vortrag von Karl-Michael Brunner im November 2010 an der PH Wien.

Kurz: Merkelrat

Nach dem Moratorium, das kein Moratorium ist, folgte heute der zweite Streich: zwei Arbeitskreise sollen Merkel in der Energiepolitik beraten. Eigentlich eine gute Idee, Rat wäre ja durchaus dringend nötig. Aber ob eine mit AKW-Leuten bestückte Sicherheitskommission da hilft? Etwas besser sieht es aus meiner Sicht beim „Rat der Weisen“, also der „Ethikkommission“ aus. Der sollen wohl folgende Personen angehören (ich habe noch ein paar Parteizugehörigkeiten nach Wikipedia ergänzt …):

VORSITZENDE:

Klaus Töpfer (Ex-Bundesminister und früherer Chef des UN-Umweltprogramms, CDU)

Matthias Kleiner (Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft/DFG)WEITERE MITGLIEDER:

Ulrich Beck (Risikoforscher)

Klaus von Dohnanyi (SPD)

Ulrich Fischer (Landesbischof der Badischen Landeskirche)

Alois Glück (Vorsitzender des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, CSU)

Jürgen Hambrecht (BASF-Chef)

Walter Hirche (Präsident der deutschen UNESCO-Kommission, FDP)

Reinhard Hüttl (Acatech-Präsident)

Weyma Lübbe (Lehrstuhl für praktische Philosophie Uni Regensburg)

Reinhard Marx (Erzbischof von München und Freising)

Lucia Reisch (Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung)

Miranda Schreurs (Leiterin Forschungszentrum für Umweltpolitik FU Berlin)

Michael Vassiliadis (Vorsitzender der Industriegewerkschaft BCE, SPD)

Eine erste Bewertung (mal abgesehen davon, was diese Kommission eigentlich tatsächlich machen soll, und welchen Einfluss – jenseits der Ablenkung vor der Wahl am 27.3. – sie haben wird): Töpfer, Beck, Reisch und Schreurs klingen nach Menschen, die was zu gesellschaftlichen Dimensionen der Energiepolitik sagen können. Insgesamt ist mir aber zu viel Politik, zu viel Industrie, zu viel Kirche in dieser Kommission. Von den Gewerkschaften wurde die einzige genommen, die dann doch immer mal wieder AKWs will. Und ziemlich männlich geprägt ist das auch.

Auf der anderen Seite fehlen Menschen aus der Anti-AKW-Bewegung. Merkel hat ja angekündigt, dass noch bis zu drei Sachverständige ergänzt werden könnten. Ich will jetzt nicht schon wieder eine „Ich glaube Merkel erst …“-Überschrift schreiben, aber mir würden da ein paar Menschen einfallen, die seit Jahrzehnten gegen AKWs kämpfen, sich exzellent mit den damit verbundenen Befürchtungen und (gesellschaftlichen) Problemen auskennen. So jemanden dazu zu bringen, in dieser Kommission mitzuwirken, würde deren Ernsthaftigkeit deutlich steigern.

P.S.: Beck ist in der soziologischen Community übrigens umstritten, weil er seine Ergebnisse gut verkaufen und popularisieren kann, aber dahinter nicht immer weltbewegendes steht. Auch „Risikoforscher“ und „Umweltsoziologinnen“ gäbe es noch einige mehr, die eigentlich gut in so einer Kommission aufgehoben wären.

Kurz: Tagungsband zur NGU-Tagung 2010 erschienen

Seit wenigen Tagen ist der Kongressband zur 7. Tagung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie (NGU) online („Entscheidungen mit Umweltfolgen zwischen Freiheit und Zwang“). Ich habe an diesem Band in zwei verschiedenen Funktionen mitgewirkt habe: zum einen als Mitorganisator der Tagung und damit dann auch als Mitherausgeber (die allerallermeiste Arbeit mit dem Band hatte allerdings Fenn, der deswegen auch zurecht an erster Stelle steht) – und als Vortragender. Wer schon immer mal wissen wollte, was eigentlich mit meiner Diss. so vor sich geht, und in welche Richtung ich mich damit bewege (naja, Richtung Ende …), kann im Tagungsband meinen Beitrag „Mobilfunknutzung in Nachhaltigkeitsmilieus zwischen Freiheit und Zwang“ finden, der darüber, wie ich meine, ganz gut Auskunft gibt.

Seit wenigen Tagen ist der Kongressband zur 7. Tagung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie (NGU) online („Entscheidungen mit Umweltfolgen zwischen Freiheit und Zwang“). Ich habe an diesem Band in zwei verschiedenen Funktionen mitgewirkt habe: zum einen als Mitorganisator der Tagung und damit dann auch als Mitherausgeber (die allerallermeiste Arbeit mit dem Band hatte allerdings Fenn, der deswegen auch zurecht an erster Stelle steht) – und als Vortragender. Wer schon immer mal wissen wollte, was eigentlich mit meiner Diss. so vor sich geht, und in welche Richtung ich mich damit bewege (naja, Richtung Ende …), kann im Tagungsband meinen Beitrag „Mobilfunknutzung in Nachhaltigkeitsmilieus zwischen Freiheit und Zwang“ finden, der darüber, wie ich meine, ganz gut Auskunft gibt.

Ganz unabhängig davon gibt der Band eine ganze Reihe Einblicke in die Themen und Arbeitsansätze junger UmweltsozialwissenschaftlerInnen. Im Call for Papers der Tagung hatten wir relativ breit nach Arbeiten gefragt, die sich in irgendeiner Weise mit den Spielräumen und Zwängen von Handeln mit Umweltfolgen befassen. Die Bandbreite der im Tagungsband enthaltenen Beiträge reicht nun vom Umgang mit gentechnisch modifzierten Organismen über deliberative Zugänge zu Umweltproblemen bis hin zur generellen Debatte der Tragfähigkeit einer Effizienzstrategie. Also ein breites und anregendes Feld.

Wir haben den Tagungsband bei FreiDok publiziert (dem Online-Repository der UB Freiburg), d.h. er ist über diesen Link online zugänglich. In einer kleinen Stückzahl wird er wohl auch gedruckt werden. Das Institut für Forstökonomie der Uni Freiburg hat es dankenswerterweise möglich gemacht, den Band in FreiDok in die Arbeitsberichte-Reihe des Instituts zu stellen.

Faber, Fenn; Jay, Marion; Reinecke, Sabine; Westermayer, Till (Hrsg.) (2011): Entscheidungen mit Umweltfolgen zwischen Freiheit und Zwang. Tagungsband der 7. Tagung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie (NGU). Arbeitsbericht 55–2011, Freiburg: Institut für Forstökonomie. Elektronisches Dokument, URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7944/.

Auf der Suche nach diskursiven Knoten (beim Mobiltelefon) – Update

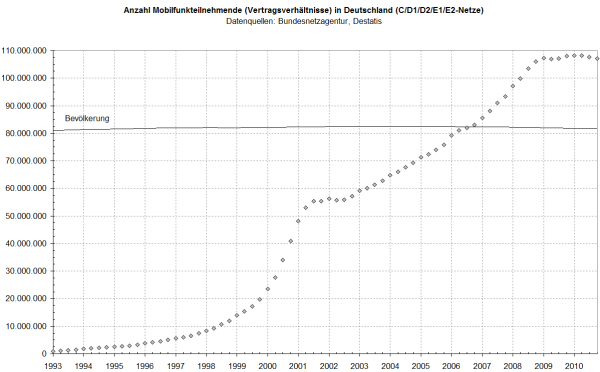

Hallo Netz – oben ist auf der Grundlage dieser und älterer Daten dargestellt, wie viele Mobilfunkverträge (konkret gezählt werden hier wohl SIM-Karten) es in Deutschland gibt. Sichtbar ist, dass es zwischen 2000 und 2001 einen rasanten Anstieg (Ende der early-adaptor-Phase?) der Zahl der Mobilfunkverträge gegeben hat, dass es seit Mitte 2006 zu einer rechnerischen Penetrationsrate von 100% kommt (faktisch besitzen zu diesem Zeitpunkt etwa 80% der Bevölkerung ab 14 Jahren ein Mobiltelefon), und dass es seit Ende 2008 praktisch kein Wachstum der Zahl der Verträge mehr gibt (Sättigung).

Ich schaue mir ja die Nutzungspraktiken des Mobiltelefons in Nachhaltigkeitsmilieus an. In diesem Kontext interessiert mich auch der „ökologische“ Diskurs zum Mobiltelefon – und da frage ich mich, ob die oben dargestellte Entwicklung der Mobilfunkteilnehmendenzahlen Aufschluss darüber geben könnte, in welchen Jahren es besonders spannend wäre, sich den (medialen) Diskurs mal genauer anzuschauen.

Um eine Größenordnung zu nennen: für Suchworte wie „Mobilfunk“, „Handy“ oder „Mobiltelefon“ finden sich im Online-Archiv der taz seit 1986 bis heute etwa 6700 Artikel. Das ist mindestens eine, eigentlich sogar zwei Größenordnungen zu viel für das, was ich damit machen will. Deswegen suche ich nach Wegen, die Zahl der für eine qualitative Diskursanalyse auszuwertenden Texte deutlich einzuschränken. Eine Variante könnte darin bestehen, einfach eine „verdünnte“ Stichprobe über den gesamten Zeitraum zu nehmen, und dann nur jeden 10, 20, … Artikel anzuschauen. Die andere Strategie, um zu einer handhabbaren Zahl an Artikeln zu kommen, liegt eben darin, nach diskursiven Verdichtungen zu suchen: Wann verknotet sich der Diskurs?

Deswegen die Frage: Klingt es plausibel, an den oben genannten Knotenpunkten genauer hinzuschauen? Oder gibt es andere Zeitpunkte, die spannend sein könnten, wenn es um den ökologischen Diskurs zum Mobiltelefon geht?

Warum blogge ich das? Zur Feedbackeinholung.

Nachtrag (22.12.2010): Ich bin jetzt doch noch einmal quartalsweise durch die taz-Suche gegangen. Heraus kommt dann folgendes Bild – dargestellt sind die Daten von oben, ergänzt (lachsfarbene Balken) um die quartalsbezogenen Suchergebnisse nach den Begriffen (auch als Wortanfang) „Handy“, „Mobiltel“, „Mobilfunk“, „Elektrosmog“, „iPhone“ und „Smartphone“. Die Suchergebnisse sind roh, d.h. es sind auch Artikel enthalten, die nur ganz nebenbei einen dieser Begriffe enthalten, oder die aus anderen Gründen für eine Diskursanalyse uninteressant sind. Da jetzt doch einiges an Details im Diagramm enthalten ist, kann mit einem Klick auf das Bild die doppelt so hoch aufgelöste Fassung angeschaut werden.

Interessant sind die „Peaks“ im 3. Quartal 2000, im 3. Quartal 2002, im 1. Quartal 2004, ab Sommer 2006 und im 1. Quartal 2008. Ein Durchscrollen der Artikelüberschriften lässt Vermutungen darüber zu, was jeweils Ursache für den Ausschlag nach oben ist.

- 2000: hier sind es ganz klar die UMTS-Auktionen und die daraus fließenden Gelder

- 2002: kein klarer Trend erkennbar, evtl. Spätfolgen der UMTS-Auktionen

- 2004: ebenfalls nicht so ganz klar, u.a. Anschläge in Madrid (Bombe per Handy gezündet), Mobilfunknetz im Irak, Cebit

- 2006: auch hier kommen verschiedene Themen zusammen: der Verkauf der Siemens-Handysparte an BenQ, aber auch Debatten über die Handy-Überwachung und über Sicherheitsgesetze

- 2008: Cebit, Vorratsdatenspeicherung, Terrorismus, Siemens-Schließung, und vor allem die Nokia-Schließung in Bochum

So ganz aussagekräftig sieht das alles noch nicht aus. Hmm.