Ich muss das kurz loswerden: Die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) liegt jetzt 100 Jahre zurück. Und was macht der Fachverband der SoziologInnen in Deutschland, ich bin da auch Mitglied? Gar nicht angestaubt twittert die DGS nicht nur, sondern hat seit kurzem auch die Anregung von Tina Günther/sozlog umgesetzt und stellt RSS-Feeds für zehn wichtige Themenbereiche (Meldungen, Kongressankündigungen/Call for papers, neue Bücher, Stellen …) zur Verfügung. Finde ich klasse – erst recht für eine der großen wissenschaftlichen Fachgesellschaften.

Grüne Positionen zur Raumfahrt

Achtung: Dieser Blogpost ist aus dem Jahr 2009!

Das Blog Astrodictium simplex hatte Mitte August nach den Positionen der Parteien zur Raumfahrt gefragt – und von den Grünen scheinbar keine Antwort erhalten. Mich hat das irritiert, weswegen ich als Sprecher der BAG Wissenschaft, Hochschule, Technologiepolitik noch einmal nachgehakt habe. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Fragen zur Raumfahrtpolitik durch Peter Hettlich MdB beantwortet wurden (am 3.9.2009) – nur hat diese Antwortmail wohl Florian Freistetter von Astrodictium simplex nicht erreicht. Wie dem auch sei – hier sind nun (ohne Kommentierung meinerseits und ohne sie mir in jedem Punkt zu eigen zu machen) die grünen Antworten auf Florians Fragen zur Raumfahrtpolitik:

Wie ist die offizielle Position Ihrer Partei zur Raumfahrt? Sind die Anstrengungen Deutschlands ausreichend oder zuwenig/zuviel?

Bündnis 90/Die Grünen stehen der Raumfahrt grundsätzlich positiv gegenüber, sehen aber auf lange Sicht keine Möglichkeit, den finanziellen Rahmen – wenn dies mit „Anstrengungen“ gemeint ist – auszuweiten. Wir bewerten dagegen die bemannte Raumfahrt überaus kritisch, denn ihr Nutzen ist im Vergleich zu den sehr hohen Kosten viel zu gering und sie verschlingt die Mittel für wichtigere Projekte der Raumfahrt. Ein Negativbeleg hierfür ist die internationale Raumstation ISS, die sowohl beim Zeit‑, Budget‑, Ausbau- als auch beim Wissenschaftsplan viele der gesteckten Ziele verfehlt hat. Daher lehnen wir auch eine deutsche Beteiligung an einer geplanten US-amerikanischen bemannten Mondmission ab.

Soll Deutschland verstärkt international Kooperationen (z.B. mit NASA oder ESA) suchen oder auch alleine Projekte in Angriff nehmen?

Bereits heute ist Deutschland gern gesehener Kooperationspartner (z.B. bei den Mars-Rovern Spirit und Opportunity) oder gar wesentlicher Missionspartner (z.B. bei Mars-EXPRESS) bei vielen internationalen Wissenschaftsmissionen. Angesichts der hohen Kosten plädieren wir aber verstärkt für internationale Kooperationen, dann aber nicht nur mit der NASA und der ESA sondern auch mit Roskosmos (Russland), ISRO (Indien), CNSA (China), JAXA (Japan) oder anderen Nationen.

Glauben Sie, dass eine Investition in die Raumfahrt einen positiven Effekt auf die Wirtschaft in Deutschland haben kann?

Investitionen in die Raumfahrt haben bereits bewiesen, dass sie einen positiven Effekt auf die Wirtschaft haben können. Beste Beispiele sind Wetter‑, Telekommunikation- und Fernsehsatelliten, ohne die ein Leben im 21. Jahrhundert schwer vorstellbar wäre. Viele dieser Satelliten werden schon heute kommerziell betrieben, offensichtlich scheinen sich derartige Investitionen zu lohnen. Negativbeispiele sind das ökonomisch gescheiterte Satellitentelefonsystem IRIDIUM oder aktuell das Desaster um das europäische Satellitennavigationssystem Galileo, bei der die europäischen Luft- und Raumfahrtunternehmen bewiesen haben, dass es um ihre Kompetenz besonders bezüglich der Einhaltung von Kosten- und Zeitplänen nicht zum Besten bestellt ist. Denn die Zeche darf hier wieder einmal der europäische Steuerzahler begleichen.

Sind Investitionen in Raumfahrt Luxus oder notwendig?

Nichtkommerzielle Raumfahrt wie z.B. Erderkundungsmissionen sind kein Luxus sondern bereits heute für die Menschheit wichtig, da sie wichtige Erkenntnisse über das Ökosystem Erde gewinnen und uns drastisch vor Augen führen, wie sehr wir bereits an unserem Planeten Raubbau betrieben haben. Diese Erkenntnisse sind unersetzlich um z.B. dem Klimawandel und der Umweltzerstörung begegnen zu können. Wissenschaftsmissionen wie z.B. zu Sonne, Mond, Kleinplaneten, Kometen, Planeten oder zur Erkundung des Weltalls (wie z.B. die aktuellen Missionen Herschel und Planck) sind für die Grundlagenwissenschaften unerlässlich, sie gehören zu einem unverzichtbaren Bestandteil heutiger Forschung.

Sind Sie der Meinung, dass das Geld für die Raumfahrt für andere Projekte verwendet werden sollte? Wenn ja, welche?

Gelder für Raumfahrtmissionen sollten ausschließlich in unbemannte Missionen investiert werden. – Begründung siehe oben.

Halten Sie die Entscheidung, die deutsche Mondmission LEO zu streichen, für richtig?

Ja, in diesem Falle stimmen wir der Entscheidung der Bundesregierung vom Juli 2008 ausdrücklich zu. Allerdings scheint diese Position nach den jüngsten Verlautbarungen des zuständigen Staatssekretärs Peter Hintze möglicherweise revidiert zu werden. Wir halten allerdings einen nationalen Alleingang und gar einen zweiten „Wettlauf“ zum Mond für überflüssig und eher für eine Idee aus der Mottenkiste des Kalten Krieges. Mit der Mondsonde SMART‑1 gab es bereits bis 2006 ein sehr erfolgreiches Projekt der ESA, das leider von der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht verfolgt wurde. Wir können daher nicht verstehen, warum die dabei gesammelten Erfahrungen bislang nicht zu einer neuen europäischen Mondmission geführt haben.

Halten Sie die Pläne für eine neue deutsche Mondmission für sinnvoll?

Wir halten sie aus den oben beschriebenen Gründen für überflüssig. Im übrigen sei darauf verwiesen, dass diese Pläne insbesondere vom deutschen Quasi-Monopolisten EADS-Astrium gefördert und gefordert werden. Wir verweisen nochmals darauf, daß sich auch EADS als Konsortialteilnehmer beim Galileo-Desaster nicht mit Ruhm bekleckert hat, als es darum ging, dieses System privatwirtschaftlich als ÖPP zu realisieren. Es kann aber nicht sein, dass die Steuerzahler immer dann zur Kasse gebeten werden, wenn die Raumfahrtindustrie nicht mehr weiter weiß bzw. mit ihren Kostenstrukturen – wie z.B.

bei der Ariane 5 – nicht mehr klar kommt.

Welche Ziele sollen in der Raumfahrt künftig verfolgt werden?

Anstatt Gelder sinnlos in Prestigeprojekte wie bemannte Missionen zur ISS oder zum Mond zu stecken, sollten weiterhin unbemannte Missionen z.B. zu den inneren und äußeren Planeten, zur Sonne und vor allem zu Mond und zur Erkundung des Weltalls verfolgt werden. Wir brauchen aufgrund der langen Planungs- und Ausführungsvorläufe von z.T. 10 Jahren und mehr, eine größere Verlässlichkeit bei politischen Entscheidungen, damit Forschung und Wissenschaft darauf aufbauen können. Negativbeispiel ist wiederum die NASA, die nach der Vorentscheidung der Bush-Administration für eine bemannte Mondmission viele lang geplante Wissenschaftsmissionen streichen mußte.

Braucht Europa einen eigenen bemannten Zugang zum All – zum Beispiel in Form einer für bemannten Flüge ausgebauten Ariane-Rakete und eines erweiterten ATV?

Wir brauchen keinen eigenen bemannten Zugang zum All. Im 21. Jahrhundert ist Kooperation mit den beiden Nationen angesagt, die diese Technologie mehr oder weniger gut beherrschen. Rußland verfügt zwar über das mit Abstand zuverlässigste und preiswerteste System, aber es ist wenig komfortabel und hat eine relativ geringe Reichweite. Die USA müssen sich demnächst vom Space Shuttle verabschieden und wissen trotz ihrer hohen Kompetenz noch nicht, wann und zu welchen Kosten ihr Nachfolgesystem startklar sein wird. Wieso sollte sich Europa mit seinen deutlich geringeren Kenntnissen in einen absurden Wettlauf um einen eigenen bemannten Zugang zum All begeben?

Halten Sie bemannte Raumfahrt für sinnvoll oder sollte sich Deutschland nur an Bau, Entwicklung und Betrieb von Raumsonden und Satelliten beteiligen?

Deutschland hat hohe Kompetenzen beim Bau, bei der Entwicklung und beim Betrieb von Raumsonden und Satelliten, die von internationalen Partnern gerne in Anspruch genommen werden. Und gerade bei diesen Satellitenmissionen haben auch die (nur noch wenigen) deutschen mittelständischen Raumfahrtunternehmen wie z.B. OHB eine Chance, als Hauptunternehmen beauftragt zu werden. Solange die bemannte Raumfahrt ein kostspieliges, relativ nutzloses und zudem hochriskantes Unterfangen ist und solange es von weltweiten Quasi-Monopolstrukturen seitens der Industrie dominiert wird, darf sich Deutschland daran nicht mit Steuergeldern beteiligen.

Öko-Praktiken in Ratgebern – Manuskript

Im November 2005 nahm ich am Kongress kulturwissenschaftliche Technikforschung des gleichnamigen Kollegs der Uni Hamburg teil. Ich habe dort damals auch vorgetragen, nämlich etwas zum nachhaltigen Umgang mit Dingen anhand der praxistheoretischen Analyse von Öko-Ratgebern.

Vor ein paar Wochen ist mir nun zufällig beim Aufräumen meiner Festplatte das Manuskript für meinen Beitrag für den Kongressband wieder in die Hände gefallen. Der Kongressband ist seit geraumer Zeit „im Druck“. „Im Druck“ ist so ungefähr das selbe wie die wissenschaftliche Version der katholischen Vorhölle. Auch eine Nachfrage bei der kulturwissenschaftlichen Technikforschung konnte leider nicht aufklären, obwann mit einem Wechsel des Status von „im Druck“ zu „erschienen“ zu rechnen ist.

Ich habe mich deswegen entschieden, dass dort eingereichte Manuskript zu meinem Vortrag hier publik zu machen – ich glaube, dass es für alle, die sich für eine umweltsoziologische Anwendung von Praxistheorie und Akteur-Netzwerks-Theorie interessieren, durchaus interessant sein könnte. Das Manuskript ist (bis auf die eingangs eingefügte Notiz zur Zitierweise) auf dem Stand von 2005/2006 – aber besser so als nie:

Kontrovers: Sind Grüne wissenschaftsfeindlich? (Update: Facebook-Gruppe)

Egal, ob Homöopathie, Mobilfunk oder aktuell die von Peter Hettlichs taz-Beitrag losgetretene Debatte um die bemannte Raumfahrt – bei scienceblogs bekomme ich immer wieder, gerade von NaturwissenschaftlerInnen, zu hören, dass Bündnis 90/Die Grünen ja eigentlich schon interessant wären, wäre da nicht die „latente Wissenschaftsfeindlichkeit“ und „Irrationalität“.

Das ließe sich jetzt ignorieren, aber gerade in meiner Rolle als Sprecher der BAG WHT* ist es mir wichtig, dem nicht auszuweichen. Ich glaube, es tut uns Grünen auch gut, in dieser Frage offen und ehrlich zu sein.

Deswegen möchte ich einfach mal hier diese provokante Frage stellen – insbesondere auch an Mit-Grüne: Ist das so? Sind wir eine wissenschaftsfeindliche Partei? Oder ist es manchmal einfach nur schwer vermittelbar, wie Rationalität und „Alternativmedizin“, Forschungsförderung und Kritik an einzelnen Großforschungsprojekten in einer Partei zusammengehen? Wo sind Grüne forschungspolitisch richtig gut aufgestellt? Wo liegen die Schwächen anderer Parteien? Und wie könnte es besser werden?

P.S.: Hier die Forschungs-Seite der grünen Bundestagsfraktion, und hier das Wahlprogramm (ab S. 109 geht’s um Forschung).

Update: Wie unten schon in einem der Kommentare geschrieben, habe ich als Nukleus für eine wie auch immer organisierte Vernetzung grüner WissenschaftlerInnen (und Debatten über Wahrheit, Modus 2 und Wissenschaft ;-)) jetzt einfach mal eine offene Facebook-Gruppe „Grüne in Hochschulen und Forschungseinrichtungen“ aufgemacht. Bin gespannt, ob was daraus wird – wer mitmachen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich dort als Mitglied einzutragen und zu Wort zu melden.

Natur/Gesellschaft: Technik an der Grenze – Beispiel Mobiltelefon

Fragestellung: Technik als Schnittstelle?

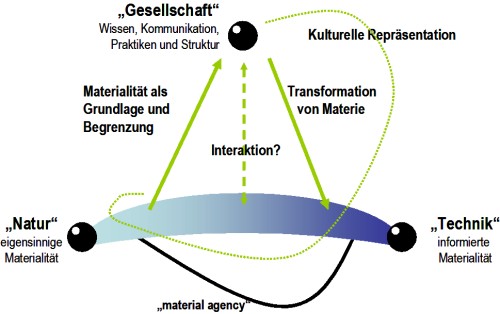

In meinem Promotionsvorhaben beschäftige ich mich mit dem Umgang mit alltäglicher Technik in Nachhaltigkeitsmilieus – ein Beispiel ist das Mobiltelefon. An dieser Stelle möchte ich allerdings nur ein Detail herausgreifen, nämlich passend zum Thema „Grenzüberschreitungen“ das Dreiecksverhältnis zwischen „Gesellschaft“, „Natur“ und „Technik“ (Abb. 1). Zwischen den zwei Formen von Materialität spannt sich ein Kontinuum mit den Polen „Natur“, die ich als im Verhältnis zum Menschen unbestreitbar eigensinnige Materialität definiere, und „Technik“ als in Form gebrachte und „informierte“ Materialität. Am Beispiel des Mobiltelefons sollen nun unterschiedliche Ebenen dargestellt werden, auf denen Technik an der Schnittstelle/Grenze zwischen Natur und Gesellschaft agiert.

Abb. 1. Wechselwirkungen zwischen Materialität (Kontinuum „Natur“ – „Technik“) und Sozialität („Gesellschaft“)

Theorien sozio-materieller Wechselwirkung

Im traditionellen Blick der Soziologie von Durkheim bis Luhmann zählt nur, was innerhalb der Gesellschaft geschieht. „Natur“ wie „Technik“ sind nur als kommunikative, also kulturelle Repräsentationen vertreten. Wechselwirkungen zwischen Sozialität und Materialität werden ignoriert, ebenso die Tatsache, dass soziale Praktiken (Reckwitz 2000; Shove 2002) durch ihre materiellen Grundlagen ultimativ begrenzt sind und zugleich erst ermöglicht werden. Gleichzeitig transformieren Praktiken immer Materie: gezielt in der Herstellung z.B. einer technischen Konfiguration, aber ebenso in Form nicht intendierter und zuerst einmal „unsichtbarer“ Handlungsfolgen (vgl. Beck 1986; Giddens 1992). Gezielten Transformationen sind allerdings aufgrund der materiellen Eigendynamik Grenzen gesetzt (Pickering spricht von „material agency“, Michael von „co-agency“). Eine nicht in gesellschaftlicher Selbstbeschau verbleibende Umweltsoziologie muss diese Bezüge aufnehmen (vgl. Brand 1998); etwa im interdisziplinären Ansatz sozial-ökologischer Forschung (Becker/Jahn 2006). Über die bereits von Marx betrachtete Arbeitswelt (vgl. Görg 1999) hinaus sind es Artefakte, die diese Wechselwirkungen im Alltag vermitteln und verstärken.

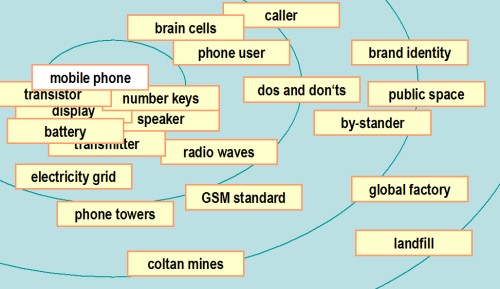

Abb. 2. An der Praxis des Mobiltelefonierens beteiligte „Akteure“

Veranschaulichung am Beispiel Mobiltelefon

Eine heute simpel erscheinende Praxis wie die Nutzung eines Mobiltelefons ist voraussetzungs- und folgenreich. Neben der sozialen Einbettung und kulturellen Zuschreibungen (vgl. Burkart 2007) spielt dabei Materialität eine große Rolle (vgl. Agar 2003, Reller et al. 2009). Das Artefakt Mobiltelefon ist, getragen von vielfältigen „Akteuren“ (Abb. 2), in mehrfacher Weise in die Vermittlung zwischen Natur und Gesellschaft eingebunden:

1. Voraussetzung der Nutzungspraxis ist das Artefakt Mobiltelefon als Produkt eines globalen Herstellungsprozesses, der auf knappe Rohstoffe angewiesen ist und der riskante Nebeneffekte in der Rohstoffgewinnung und Produktion auslösen kann.

2. Die Nutzung des Mobiltelefons ist an die Existenz mehrerer Infrastrukturen gebunden (Stromnetz; Funktürme, um mobile Kommunikation zu ermöglichen; IT), die wiederum folgenreich sind.

3. Der meist diskutierte Effekt während der Nutzung sind die Emissionen des Telefons und der Funktürme („Elektrosmog“). Auch der verwendete Energiemix ist nicht ohne Umweltfolgen. Zudem wirkt das Artefakt selbst als materieller Körper im Raum.

4. Am Ende der Gebrauchsphase steht nicht nur die Entsorgung (Elektroschrott, Müllhalde, Recycling?), sondern beispielsweise auch der damit verbundene Verlust seltener Metalle.

5. Zu diesen „direkten“ materiellen Effekten kommt die Ebene kommunikativer Vermittlung: von der Landschaftswahrnehmung im Handy-Foto bis hin zur Umweltinformation per SMS.

Fehlende Verschränkung der Perspektiven

In soziologischer Perspektive wird das Mobiltelefon v.a. als perso-nalisiertes, kulturell aufgeladenes Kommunikationsmedium behandelt, das soziale Beziehungen transformiert. In ökologischer Perspektive steht das mögliche Gesundheitsrisiko im Vordergrund; in neuerer Zeit kommt der Blick auf globale Effekte der Verwendung seltener Metalle hinzu. Dagegen fehlt bisher der systematische Blick auf die Verschränkung „materieller“ und „diskursiver“ Effekte beim alltäglichen Mobiltelefonieren, bzw. auf deren Fehlen.

Zitierte Literatur

Agar, Jon (2003): Constant Touch. Cambridge: Icon Books.

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Becker, Egon; Jahn, Thomas (Hrsg.) (2006): Soziale Ökologie. Frankfurt am Main, New York: Campus.

Brand, Karl-Werner (Hrsg.) (1998): Soziologie und Natur. Opladen: Leske+Budrich.

Burkart, Günter (2007): Handymania. Frankfurt am Main/New York: Campus.

Giddens, Anthony (1992): Die Konstitution der Gesellschaft. Frankfurt/ New York: Campus.

Görg, Christoph (1999): Gesellschaftliche Naturverhältnisse. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Michael, Mike (2000): Reconnecting Culture, Technology and Nature: London: Routledge.

Pickering, Andrew (1995): The Mangle of Practice. Chicago/London: University of Chicago Press.

Reckwitz, Andreas (2000): Die Transformation der Kulturtheorien. Weilerswist: Velbrück.

Reller, Armin et al. (2009): „The Mobile Phone: Powerful Communicator and Potential Metal Dissipator“, in GAIA 18, 2, 127–135.

Shove, Elizabeth (2002): Sustainability, system innovation and the laundry. Lancaster: Lancaster University.

Warum blogge ich das? Text für ein Poster für ein Promovierenden-Kolloquium an der Universität Freiburg – bin damit nicht so ganz zufrieden (naja, vor allem unglücklich über das von mir für das gewählte Thema eher als einschränkend empfundene Poster-Format) und wollte das ganze mal in einem anderen Format und mit Feedback-Möglichkeit sehen.

P.S.: War natürlich der einzige, der nicht genau gelesen hat und A0 abgeliefert hat statt des erwünschte A1-Formats, hat aber keine große Rolle gespielt. Das Poster als PDF: Poster „Natur/Gesellschaft“, Milestones-Tagung 2009.