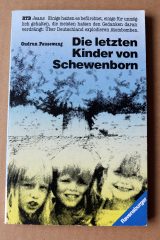

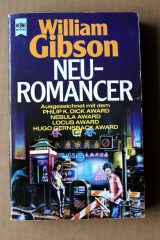

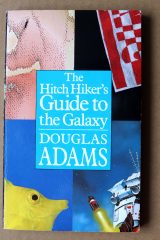

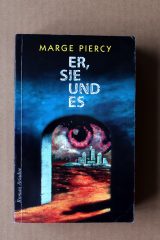

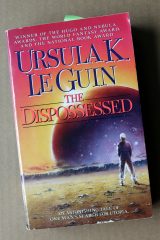

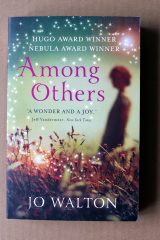

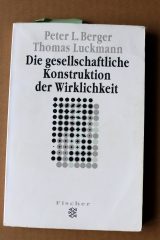

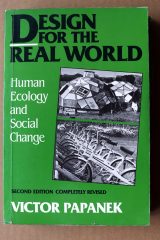

Auf Facebook läuft seit einiger Zeit ein – naja, eigentlich: Kettenbrief – zum Thema „Sieben Tage, sieben Bücher“. Wer mitmacht, soll an sieben Tagen jeweils ein Buchcover ohne weitere Erläuterung posten, und eine weitere Person zum mitmachen animieren. Das Ergebnis finde ich durchaus interessant; bei einigen sehr vorhersehbar, bei anderen unerwartet. Jedenfalls passt mir das jeden Tag ein Cover posten und eine Person nominieren nicht, deswegen gibt es meine sieben (plus zwei) Cover jetzt gesammelt. Und auch wenn’s keine weiteren Erläuterungen geben soll: bei vielen davon steht das gewählte Cover pars pro toto für eine ganze Reihe von Büchern, die ich auch hätte posten können …

|

|

|

|

|

|

|

|

|