Anfang des Jahres ist in der Landeskundlichen Schriftenreihe der Landeszentrale für politische Bildung ein Buch erschienen, das verspricht, einen umfassenden Überblick über die Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg zu geben. Dieses Versprechen wird leider nur teilweise eingelöst.

Der Historiker Dr. Michael Stolle glänzt immer dort, wo es um die Geschichte der Hochschulen und Universitäten seit dem 14. Jahrhundert (Universität Heidelberg) geht. Insbesondere das lange zweite Kapitel des Buchs, in dem es um „Die Landesuniversitäten in ihrer geschichtlichen Entwicklung“ geht, überzeugt in dieser Hinsicht. Aber auch im dritten Kapitel, in dem „Die anderen Hochschulen“ behandelt werden, lässt sich einiges Wissenswertes darüber erfahren, wie aus Ingenieurschulen und Lehrerbildungsanstalten die heutigen Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Pädagogischen Hochschulen geworden sind, und was das mit der Herausbildung moderner Staaten und Industriegesellschaften zu tun hat.

Weniger überzeugend finde ich Stolle dann, wenn er sich der Gegenwart und der Zukunft des Hochschulsystems nähert. Während der historische Teil – bis in die 1960er und z.T. 1970er Jahre – detailreich und systematisch aufgebaut ist, wirken die Ausführungen zur jüngeren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Hochschule in Baden-Württemberg beliebig. An die beiden erwähnten großen Kapitel schließen sich fünf kürzere Kapitel an, die sich mit dem Studium, mit der Hochschule als Ort des sozialen Aufstiegs, mit „Hochschullehrern“ und „Forschern“ (trotz eines einigenständigen Unterkapitels zu Wissenschaftlerinnen im generischen Maskulinum, wie auch der Rest des Buches …), mit gegenwärtigen Debatten und mit einem Ausblick in die Zukunft befassen. Hier geht der Fokus auf Baden-Württemberg schnell verloren, statt dessen werden alle hochschulpolitischen Felder gestreift – Finanzierung, Autonomie, Bologna. Dazu kommt dann der eine oder andere Exkurs, der sich eher mit Stolles Arbeitsfeld (Schlüsselqualifikationen und Kompetenzentwicklung am KIT) als mit externen Relevanzsetzungen erklären lässt.

Als Materialsammlung ist das ganz nett, für eine Landeszeitgeschichte oder einen Beitrag zur Bewertung und Systematisierung der Landespolitik greift Stolle hier allerdings zu kurz. Symptomatisch dafür: der Ende der 1960er Jahre tätige Kultusminister Wilhelm Hahn wird ausführlich gewürdigt und sein Wirken dargestellt. Die Reihe der Wissenschaftsminister bis zur heutigen Wissenschaftsministerin tauchen dagegen nur noch als „die Landesregierung“, „das Ministerium“ oder „das Parlament beschloss“ auf. Namentlich werden sie, wenn ich das recht sehe, ein Register gibt es leider nicht, nicht genannt, näher gewürdigt erst recht nicht. Dabei wäre es durchaus lohnend, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, wie von Trotha, Frankenberg und Bauer jeweils unterschiedliche Leitbilder von Hochschule politisch umgesetzt haben, wo es hier so etwas wie baden-württembergische Kontinuitäten und lange Fäden gibt, und wo es zu Brüchen kommt.

Ähnliches ließe sich über die Protestereignisse nach 1968 sagen – dass es immer mal wieder landesweite Studierendenproteste gegeben hat, in den 1980er Jahren, 1998, 2005 – all das scheint Stolle nicht zu interessieren. Vielmehr wirken die gegenwartsnäheren Teile des Buches oft so, als seien halt die aktuellen Presseverlautbarungen und Hochschulselbstdarstellungen zusammengestellt worden, ohne sich groß um Einordnung und Bewertung zu kümmern. Hastig sind noch die Änderungen der Landeshochschulgesetznovelle 2014 eingebaut worden, bei der Darstellung der Weiterentwicklung der Musikhochschulen, bei der Reform der Lehrerbildung der auch bei der Weiterentwicklung der Hochschulfinanzierung stimmen die Aussagen nicht, weil Stolle hier jeweils den Beginn politischer Auseinandersetzungen für bare Münze genommen hat und als Fakten darstellt, aber deren tatsächlichen Ausgang dann nicht mehr aufnehmen konnte.

Und die Zukunft? Die Digitalisierung der Lehre taucht nur als MOOC-Kritik auf, und die Frage, ob und in welcher Weise Hochschulen zur Lösung großer gesellschaftlicher Probleme beitragen können und sollen, fehlt ebenso fast vollständig (im Zukunftskapitel wird sie kurz gestreift). Ansonsten greift Stolle auf vier OECD-Szenarien zur Zukunft der Hochschule zurück, und bleibt in Bezug auf Baden-Württemberg bei Allgemeinplätzen.

Insgesamt fällt meine Bilanz durchmischt aus: Als Einführung in die Geschichte der baden-württembergischen Hochschullandschaft bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts ist Stolles Buch zu empfehlen. Für eine zeitgeschichtliche Aufarbeitung der baden-württembergischen Hochschulpolitik seit den 1960er oder 1970er Jahren – oft ja auch mit dem Anspruch, bundesweit Vorreiter zu sein! – greift das Buch dagegen deutlich zu kurz. Hier hätte ich mir mehr erhofft. Ärgerlich auch, dass an viele Stellen sichtbar wird, dass das Lektorat hätte besser sein können – Tippfehler („NSADP“), doppelte Sätze, Redigierreste und thematische Wiederholungen tauchen leider all zu oft auf.

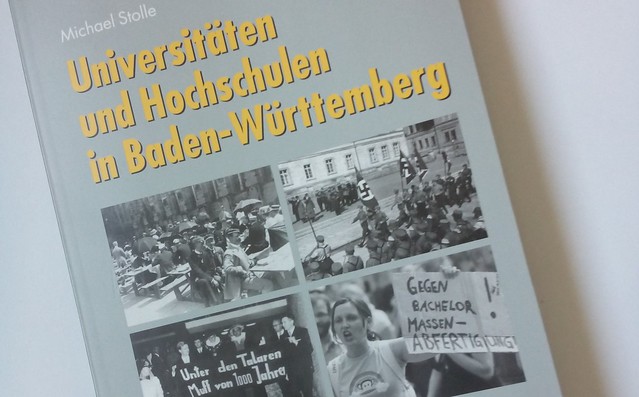

Stolle, Michael (2015): Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg. Tradition – Vielfalt – Wandel. Stuttgart: W. Kohlhammer, 263 Seiten. Bestellung/Download über die LpB Baden-Württemberg.