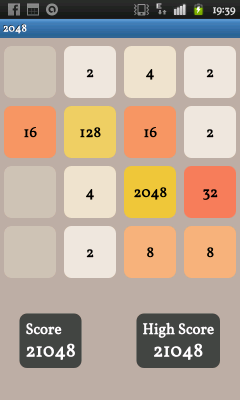

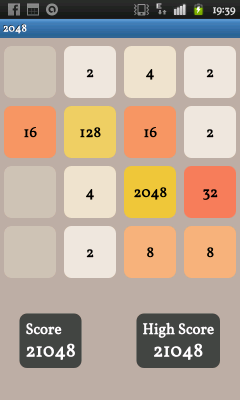

Das Spielprinzip von 2048 – ich verlinke wegen einer gewissen Suchtgefahr jetzt nicht – ist simpel: In einer Matrix von 4 x 4 Feldern müssen – durch gemeinsames Schieben aller „Plättchen“, die an freie Felder grenzen – Plättchen fusioniert werden. 2 und 2 gibt 4, 4 und 4 gibt 8 … und so weiter, bis am Schluss 2048 dasteht. Bei jedem Zug regnet es ein neues „Plättchen“, entweder eine 2 oder eine 4.

Das Spielprinzip von 2048 – ich verlinke wegen einer gewissen Suchtgefahr jetzt nicht – ist simpel: In einer Matrix von 4 x 4 Feldern müssen – durch gemeinsames Schieben aller „Plättchen“, die an freie Felder grenzen – Plättchen fusioniert werden. 2 und 2 gibt 4, 4 und 4 gibt 8 … und so weiter, bis am Schluss 2048 dasteht. Bei jedem Zug regnet es ein neues „Plättchen“, entweder eine 2 oder eine 4.

Klingt einfach, ist anfangs auch einfach, aber ab ca. 512 wird es schwierig: der freie Platz nimmt rapide ab, und die zur Erreichung der nächsten Zahl notwendige Anzahl an vorhergehenden Fusionsschritten nimmt rapide zu. Die Produktion der höherwertigen Plättchen kann somit als Mischung aus Rekursion (2^1: pl(1); 2^n: pl(n): fusioniere pl(n‑1), pl(n‑1)) und etwas Glück verstanden werden. Je effizienter die Produktion neuer Plättchen stattfindet, desto eher ist das Ziel 2048 zu erreichen.* Allerdings hilft es auch nicht, jedesmal von 2 anzufangen, d.h. ein paar Zwischenprodukte müssen auch gelagert werden.

Am Anfang läuft 2048 fast automatisch, dann kommt der Switch zu Situationen, die Aufmerksamkeit benötigen – und zwar gleichzeitig für das Gesamtfeld wie für einzelne, „fusionierbare“ Plättchen. Die Zielzahl 2048 habe ich bisher zwei- oder dreimal erreicht. Jedesmal war auch etwas Glück im Spiel – fast „zugelaufene“ Spielfelder, bei denen dann wiederholt die nötige 2 oder 4 kam. Oder eben kein Glück, und Spielende kurz vor oder nach 1024.

Vermutung: Es werden mindestens zwischen (m/4)+1 und (m/2)+1 Schritte benötigt, bei 2048 also zwischen 513 und 1025.