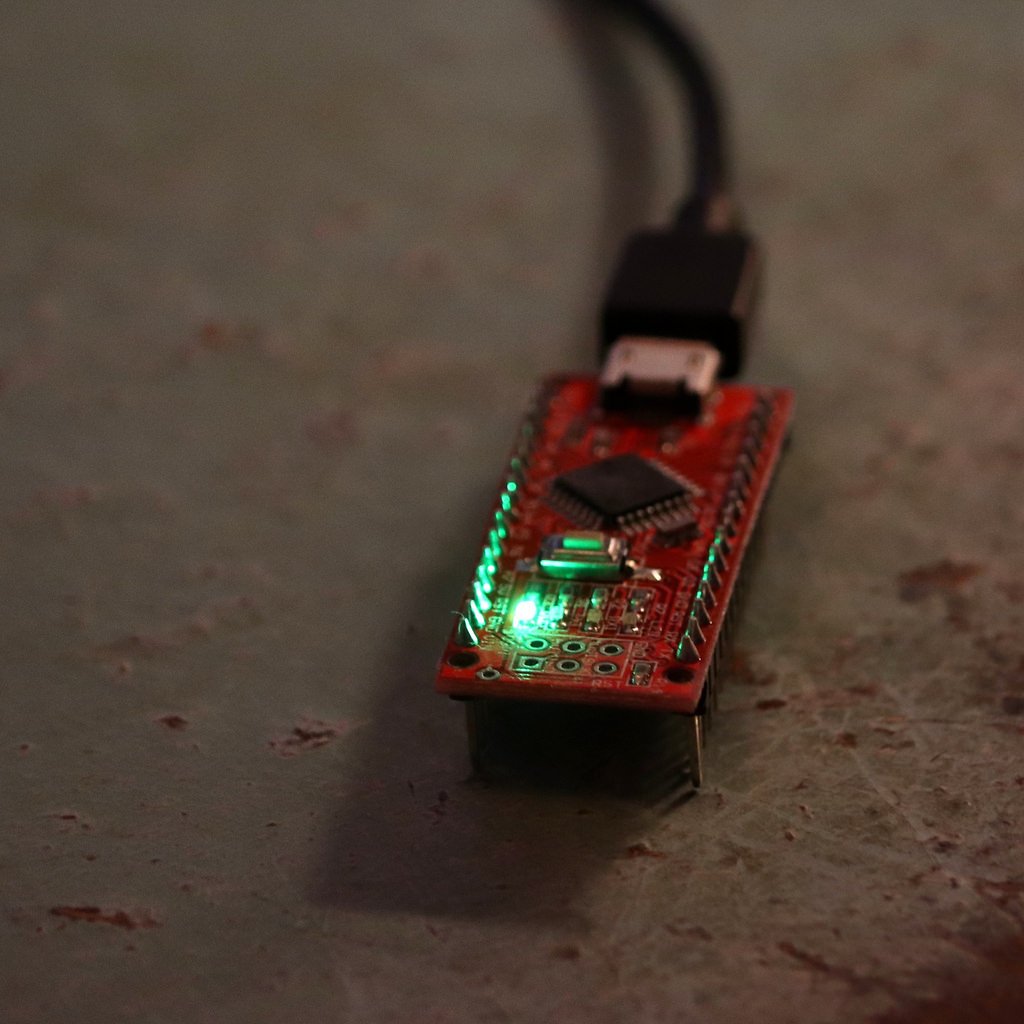

Vor einiger Zeit berichtete ich über den Adventskalender des Neunjährigen: ein Arduino-Nano-Klon sollte Minecraft (die Java-Edition) auf dem PC mit der realen Welt verbinden. Diesen Adventskalender verkauft Franzis für rund 30 Euro. Hinter den ersten paar Türchen befand sich der Arduino-Klon, ein Steckbrett und eine LED. Nach Installation einiger Software dann das Erfolgserlebnis: die LED ließ sich über Arduino-Sketches – kurze Programme – steuern. Ab dem vierten Türchen sollte dann Minecraft ins Spiel kommen. Das scheiterte, wie die Reaktionen auf den Blogbeitrag zeigten, nicht nur bei mir. Schuld war das von Franzis mitgelieferte Programm, um Einträge aus dem Minecraft-Logfile auszulesen und an den am USB-Kabel hängenden Arduino dann entsprechende Befehle zu senden. Erst als ein Vater spontan einen Ersatz für das Programm ami.exe schrieb (amigo), klappte die Verbindung zwischen Minecraft und Arduino wie vorgesehen.

Vor einiger Zeit berichtete ich über den Adventskalender des Neunjährigen: ein Arduino-Nano-Klon sollte Minecraft (die Java-Edition) auf dem PC mit der realen Welt verbinden. Diesen Adventskalender verkauft Franzis für rund 30 Euro. Hinter den ersten paar Türchen befand sich der Arduino-Klon, ein Steckbrett und eine LED. Nach Installation einiger Software dann das Erfolgserlebnis: die LED ließ sich über Arduino-Sketches – kurze Programme – steuern. Ab dem vierten Türchen sollte dann Minecraft ins Spiel kommen. Das scheiterte, wie die Reaktionen auf den Blogbeitrag zeigten, nicht nur bei mir. Schuld war das von Franzis mitgelieferte Programm, um Einträge aus dem Minecraft-Logfile auszulesen und an den am USB-Kabel hängenden Arduino dann entsprechende Befehle zu senden. Erst als ein Vater spontan einen Ersatz für das Programm ami.exe schrieb (amigo), klappte die Verbindung zwischen Minecraft und Arduino wie vorgesehen.

Inzwischen waren allerdings schon einige Tage vergangen, in denen sich mit dem Adventskalender nichts anfangen ließ. Dann aber die erste LED, die sich erfolgreich durch einen Befehlsblock in Minecraft an- und ausschalten ließ. Ein kleines Erfolgserlebnis. Die folgenden Türchen lieferten dann abwechselnd LEDs (gelb, grün, rot, Multicolor) und Anschlusskabel sowie ganz am Schluss noch einen Piezo-Summer. Okay: nach etwas Kabelgefummel und Bauarbeit in Minecraft war dann das Mischpult für die Multicolor-LED fertig. Wir haben gelernt, dass RGB-Kanäle viele bunte Farben ergeben (noch mehr, wenn nicht einfach an und aus, sondern Werte dazwischen verwendet werden).

Aber so richtig viel Spaß machte der Adventskalender dann weder dem Kind noch mir. Zum einen enttäuschte die Abfolge von immer noch mehr LEDs und Kabeln. Zum anderen ging die Gestaltung auf der Minecraft-Seite nicht über Schalter hinaus. Keine Monsterfalle, die dann eine LED auslöst, … und, der größte Kritikpunkt des Kindes: Kommunikation nur in eine Richtung, prinzipienbedingt. Statt aus Minecraft heraus ein paar LEDs zum Leuchten zu bringen, wünschte sich das Kind den Weg von Aktion in der wirklichen Welt zur Reaktion in Minecraft, zum Beispiel eine Tür, die sich per Knopfdruck am Arduino in Minecraft öffnet – geht natürlich nicht, wenn die Verbindung nur über das Logfile läuft. Insofern: keine Empfehlung!