Wie angekündigt, hier nun noch der Blick auf die Bücher, die ich im November und Dezember gelesen habe.

„Science Fiction und Fantasy im November und Dezember 2024, Teil II“ weiterlesen

Das Blog von Till Westermayer * 2002

Wie angekündigt, hier nun noch der Blick auf die Bücher, die ich im November und Dezember gelesen habe.

„Science Fiction und Fantasy im November und Dezember 2024, Teil II“ weiterlesen

Meine SF&F‑Lektüre im Mai war etwas begrenzt. Also nicht im Umfang, aber in ihrer Thematik. Denn ich habe einen Dschungel entdeckt.

Zum einen habe ich endlich mal Termination Shock (2021) von Neal Stephenson gelesen, das schon lange auf einem physischen Bücherstapel bei mir lag. Das ist Stephensons Klimakatastrophen-Roman (weil ja jede*r einen geschrieben haben muss), und … hm, er ist zwar wie immer lehrreich und interessant und durchaus spannend, aber mir steckt da zu viel Stephenson und zu wenig Klima drin, zu viel Sich-Lustig-Machen über libertäre Fantasien (ich hoffe, es ist ein Sich-Lustig-Machen und keine Verteidigung dieser Ideologien, das ist nicht immer ganz leicht zu unterscheiden) und zu viel Vertrauen in das unternehmerische Genie, das im Alleingang technisch die Klimakatastrophe löst, hier durch Schwefel in der Atmosphäre. Außerdem kommt die niederländische Königin, ihr Berater, Kolonialismus, rebellisch wiederauferstandene Stadtstaaten und eine ziemlich heruntergekommene USA mit ziemlich heruntergekommenen Charakteren in diesem Buch vor. China ist wichtig und böswillig, dagegen kommt Europa noch halbwegs gut weg. Ach ja, einen kanadisch-indischen Subplot gibt es auch. Tja. Vielleicht eine Empfehlung für alle, die gerne dicke Stephenson-Thriller mit unwahrscheinlichen Begegnungen verschlingen. (Ist „die Niederlande greifen die USA (fast) an“ eigentlich eine Trope? Es gibt auch einen Bruce-Sterling-Roman, der darauf aufbaut, meine ich …)

Zum anderen – und hier taucht der Urwald auf – habe ich mehrere Bücher gelesen, die alle rund um Victoria Goddards The Hands of the Emperor (2019) herum angeordnet sind. Das hatte ich im März 2023 gelesen, den At the Feets of the Sun (2022) im Mai 2023. Was mir damals nicht klar war: dass es rund um die neun Welten einen ganzen Bücherkosmos gibt, einen Dschungel aus Prequels und Sequels und Sidequels. Grafisch dargestellt ist das noch eindrucksvoller.

Und einen Teil davon habe ich mir jetzt angeschaut. Das sind zum einen Novellen, die seitlich zu Cliopher Mdangs Aufstieg am Hof Artorin Damaras in Zunidh platziert sind und die gleichen Ereignisse aus anderen Perspektiven schildern oder den biografischen Hintergrund zu einzelnen Charakteren liefern. Und das wie bei den „großen“ Romanen von Goddard in einem Stil, der an dichte Beschreibungen erinnert, viel Anthropologie einfließen lässt, und sehr nah an den ganz unterschiedlichen Perspektiven der jeweiligen Fokuscharaktere liegt. Gelesen habe ich hier The Game of Courts (2023) aus der Perspektive des kaiserlichen Leibdieners Conju, Petty Treasons (2021), das die Ereignisse aus The Hands of the Emperor aus der Ich-Perspektive von Artorin Damara erzählt und Portrait of a Wide Seas Islander (2022), das aus der Geschichte von Cliophers Großonkel und Lehrmeister auf dessen Weg an den Hof schaut. Alles sehr unterschiedlich, und obwohl die Geschichte im Grunde bekannt ist, doch eine schöne Ergänzung zu den beiden umfänglichen Lay-of-the-Hearth-Hauptwerken.

Die anderen vier Novellen und Romane umfassen diese Hauptgeschichte dagegen zeitlich. Goddards Derring-Do for Beginners (2023) ist ein eigenständiger Roman, der den Beginn der „Red Company“ bzw. deren Vorgeschichte vor dem Fall erzählt, und vor allem von der langsam entstehenden Freundschaft zweier Außenseiter handelt, Damian Raske and Jullanar Thistlethwaite. Ich habe mich tatsächlich etwas geärgert, als dann nach etwa zwei Dritteln dieser Geschichte ein Junge vom Himmel fällt, der sich als Fitzroy Angursell entpuppt. Hier rächt sich die Notwendigkeit, eine Vorgeschichte zu den Hands zu schreiben und die dort angedeuteten Erzählung über die „Red Company“ mit Leben zu füllen. Die kürzere Novelle In the Company of Gentlemen (2018) wirft dagegen einen Rückblick auf die hier schon historische „Red Company“.

The Return of Fitzroy Angursell (2020) und direkt daran anknüpfend The Redoubtable Pali Avramapul (2022) sind zwei längere Bände, die im Ablauf der Handlung zwischen Hands und Feets liegen. Diese beiden Bände bilden den Anfang von Goddards „Red Company Reformed“-Serie und erzählen, wie die Mitglieder der „Red Company“ wieder zusammenkommen und sich, nachdem sie die letzten Jahrzehnte ganz unterschiedliche Wege – Kaiser, Professorin, Dorfschmied, Buchhändlerin – in ganz unterschiedlichen der neun Welten gegangen sind, wieder annähern. Cliopher Mdang kommt hier nur als Projektionsfigur vor, dafür erfahren wir viel über die Einsamkeit von Herrschenden, akademische Rituale, magische Enklaven und quasimittelenglische Kleinstädte und deren Besonderheiten. Auch sehr nett zu lesen. Und jedes dieser Bücher trägt dazu bei, die anderen dichter zu machen – eine interessante literarische Welt, die ihre eigene Fan-Fiction gleich mitbringt.

Ach so, Bildschirmmedien: Rebel Moon, Teil 2 entspricht allen Klischees, ist ganz unterhaltsam, aber mehr auch nicht.

Die Three-Body-Problem-Serie haben wir zu Ende geschaut, und bei aller Brutalität (da ist eine gewisse Verwandschaft zu Game of Thrones zu spüren) fanden wir sie doch spannend genug, um – vor allem nach dem Ende, das vieles in Rätseln stehen lässt – unbedingt wissen zu wollen, wie es weitergeht.

Bei Star Trek: Discovery fehlt mir noch die letzte Folge dieser letzten Staffel, in der sehr viele lose Fäden zusammengebracht werden müssen, wenn die Geschichte funktionieren soll. Ich hatte mich ja über den Schnitzeljagd-Charakter dieser Staffel beschwert – dafür hat sie bis dato aber erstaunlich gut funktioniert.

Reingeschaut habe ich auch bei Doctor Who, so richtig begeistert mich das aktuelle Setting jedoch nicht. Ob’s an Disney+ liegt oder daran, dass Doctor Who sich allmählich totgelaufen hat?

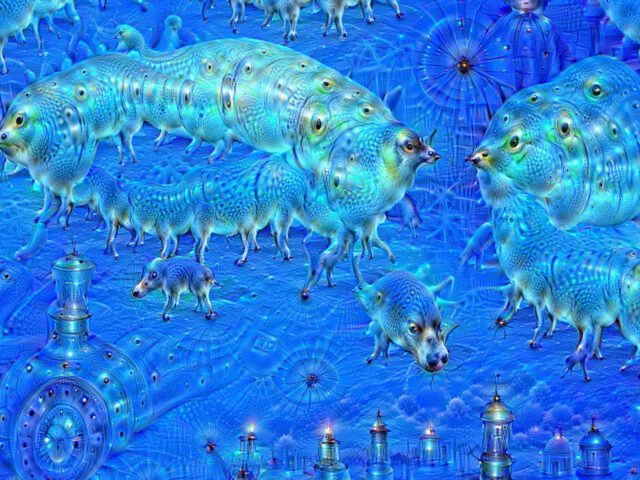

Vermutlich wird im Rückblick das Jahr 2022 das Jahr der Künstliche-Intelligenz-verändert-unser-Leben-Essays sein. Und es gibt ein paar Standardformate für diese Essays – das eine ist der komplett von ChatGPT geschriebene Text, das andere die große Technikkritik samt Raunen darüber, was menschliche Kreativität nun wirklich ausmacht, das dritte der Hype-Artikel darüber, dass sich jetzt wirklich alles ändert.

Und ja, ChatGPT und die ganzen anderen generativen Modelle – die Bilderzeugung mit Stable Diffusion, Midjourney oder Dall‑E; die Übersetzung mit DeepL – all das fühlt sich schon sehr nach Zukunft an. Als 2007 das iPhone auf den Markt kam, war nicht so ganz klar, dass es den Mobilgerätemarkt komplett umkrempeln würde, das unter einem Smartphone nicht ein Tastentelefon mit Bildschirm zu verstehen ist, sondern ein universell nutzbarer Computer in einem Softwaregarten, der zur Not auch ein Telefon sein kann. Im nachhinein betrachtet hat das iPhone massiv etwas verändert. Unser Zugang zur Welt ist ein kleiner schwarzer Bildschirm in der Hosentasche oder Handtasche, egal ob mit iOS oder Android als Betriebssystem. Das ist das Gerät, mit dem wir im Internet unterwegs sind, Fahrkarten kaufen, uns orientieren, die Uhrzeit ablesen, Fitnesswerte speichern und natürlich ständig und überall Fotos und Videos machen.

Für mich fühlt ChatGPT sich ein bisschen so an, als ob damit ein ähnlicher Umbruch verbunden sein könnte. Vielleicht liegt dieses Gefühl auch daran, dass ich mit Siri und Alexa (und erst recht nicht mit Cortana) nie warm geworden bin; was hier noch als OpenAI-Feldversuch und wissenschaftliches Experiment läuft, und noch ziemlich fehleranfällig und gerade stark überlastet ist, könnte unseren Alltag doch ganz erheblich verändern.

„Traummaschinen, träumende Maschinen, Maschinenträume“ weiterlesen

In der letzten Woche habe ich zwei Bücher von Hank Green gelesen, das 2018 erschienene An Absolutely Remarkable Thing (dt. Ein wirklich erstaunliches Ding) und dessen letztes Jahr herausgekommene Fortsetzung A Beautifully Foolish Endeavor. Beide sind gut und spannend geschrieben und auf jeden Fall eine Leseempfehlung wert, aber darum geht es mir heute nicht. Vielmehr will ich mal versuchen, aufzuschreiben, was es mit Metaverse und ähnlichen plötzlich in der Welt befindlichen Begriffen auf sich hat. Aber dazu gleich – erst einmal zu Hank Green.

Ich erwähne die Bücher, weil sie – ausgehend von dem Szenario, das plötzlich ein außerirdischer Roboter mitten in Manhattan steht – in wunderbarer Weise die Gesetzmäßigkeiten unserer Social-Media-Zeit auseinandernehmen. Denn die erste, die dem Roboter begegnet, ist April May, die Design studiert hat, in einem Start-up arbeitet und gerne Influencerin wäre. Und ein großer Teil der Handlung von An Absolutely Remarkable Thing zeichnet schlicht nach, mit welchen Mechanismen aus einem ersten kleinen Youtube-Video weltweite Aufmerksamkeit wird, wie Medieneinladungen folgen, usw. April May genießt ihren neu gefundenen Ruhm im Licht der Öffentlichkeit.

Dann kippt das Ganze: eine Gegenseite entsteht, eine aus dem Netz gesteuerte Hass-Bewegung der „Defenders“, die die USA oder die Erde vor Außerirdischen schützen möchten. Gut geschrieben, alles sehr echt, und mit dem Hauch Satire, der heute notwendig ist, um deutlich zu machen, dass es um ein ernstes Thema geht. Der erste Band endet eher überraschend – ich möchte dem hier nicht vorgreifen. Und der zweite Band widmet sich dann einem anderen Thema. Auch da sei nicht zu viel verraten, aber letztlich geht es um die Frage, was passiert, wenn die Menschheit eine Möglichkeit bekommt, in virtuelle Räume umzuziehen, die komplett echt wirken, aber alle Möglichkeiten bieten, sie selbst zu gestalten.

Greens Roman ist beileibe nicht das erste Buch, das sich mit den Vor- und Nachteilen virtueller Realität auseinandersetzt. Da ließe sich mit Neal Stephensons Snowcrash und William Gibsons Neuromancer eine Linie bis zum Cyberpunk der 1980er ziehen. Irgendwo zwischendrin tauchen dann auch Ernest Clines Ready Player One, LX Becketts Gamechanger und Stephensons Fall; or, Dodge in Hell auf. Und viele andere.

Auch im Juni habe ich ein bisschen was gelesen – und Fernsehen geschaut. Genauer gesagt: nachdem ich Dr Who bisher nur als popkulturelles Phänomen kannte (und ganz evtl. mit zwölf oder so im England-Austausch mal eine der klassischen Folgen in schwarz-weiß gesehen habe), habe ich mir jetzt die dank Video-on-demand inzwischen überall verfügbare Serie angeschaut. Na gut, nicht die ganze, sondern spontan mal mittendrin, sprich: die 2010 gelaufene Staffel. Und war doch sehr angetan davon. Was all denen, die Dr Who als sehr britische, sehr wild in Zeit und Raum manövrierende Science Fiction/Fantasy kennen, nicht neu ist. Werde ich weiter machen!

Und sonst so? Einmal Politik, einmal Essays, zweimal SF&F.