Heute Gestern morgen ist die Initiative pro Netzneutralität gestartet. Gute Sache! Und in Windeseile wurden aus den 21 ErstunterzeichnerInnen innerhalb eines halben Tages über 3000 Personen. So weit, so gut.

Zwei der drei Erstunterzeichnerinnen. Und einige der 18 Erstunterzeichner.

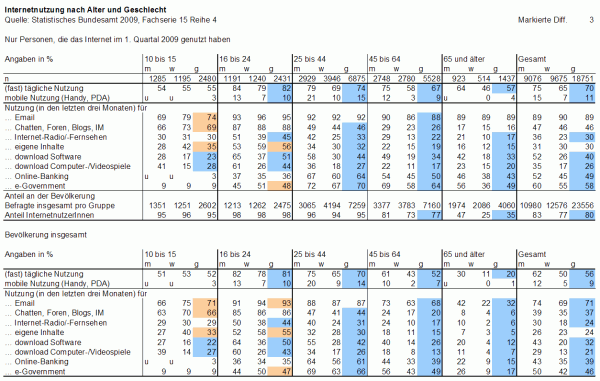

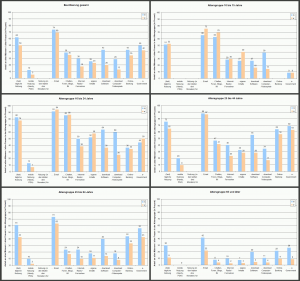

Was mich und auch andere irritiert hat, ist der Eindruck, der beim Durchscrollen der UnterzeichnerInnen-Liste entsteht: da stehen fast nur Männer. Ich hatte ja vor ein paar Tagen schon auf die Zahlen zur Netznutzung nach Geschlecht hingewiesen, und auch die Erfahrungen mit Netz-Arbeitskreisen oder dem Außenbild der Piratenpartei lassen eine Ungleichverteilung nach Geschlecht erwarten – aber so wie da?

Ich habe mal nachgezählt: unter den 600 UnterzeichnerInnen von Nr. 2807 bis 3406 sind 80 per Namen mehr oder weniger klar als Frauen erkennbar. Die übrigen 520 tragen männliche Namen, sind Pseudonyme und Organisationen oder anderweitig nicht klar geschlechtlich zuzuordnen. Zumindest für diesen Zeitraum sind es also 13% Frauennamen. Das ist schon mal ganz interessant, weil es höher liegt als meine Schätzung von 10%, die mir selbst wiederum eher zu hoch gegriffen erschien. Es sind also ein bißchen mehr Frauen unter den UnterzeichnerInnen als mann das wahrnimmt.

Jetzt könnte das ein Effekt der verschiedenen Tweets etc. sein, dass bisher nur Männer unterzeichnet haben. Deswegen habe ich nochmal 100 Einträge aus dem Beginn genommen (400 bis 499): Hier komme ich auf acht Namen, die ich jetzt erstmal als weiblich wahrnehmen würde (entsprechend also 8% aller UnterzeichnerInnen in dieser Stichprobe). Das entspricht schon eher dem ersten Eindruck.

Der Vollständigkeit halber das ganze Spiel nochmal mit 2200 bis 2299 – hier sind es ebenfalls 8%.

Erstes Zwischenfazit: die Aufrufe, dass auch Frauen doch bitte unterzeichnen sollen, scheinen etwas bewirkt zu haben – allzuviel aber auch nicht.

Ein interessanter Vergleich zwischen den drei Stichproben: in den ersten beiden (400 ff. und 2200 ff.) sind alle als Frauen identifzierte Unterzeichnende mit vollem Namen dabei. In der Stichprobe ab 2807 – also bei den neusten Einträgen – finde ich unter den 60 wahrscheinlichen Frauen 17, die nur mit Vornamen, Vornamen und abgekürztem Nachnamen oder mit Pseudonym auftreten. Das ist immerhin deutlich mehr als ein Viertel in dieser Gruppe.

Daraus ließe sich die These ableiten, dass die Selbstverständlichkeit, mit ganzem Namen, also identifizierbar aufzutreten, im Netz für Männer größer ist als für Frauen. Also ein: na gut, ich unterschreib das, aber doch nicht mit vollem Namen! Auch das hat eine gewisse Plausibilität. Um dieser These nachzugehen, müsste einmal gezählt werden, wie groß der Anteil pseudonymer Einträge bei den als männlich identifizierbaren Namen ist – da es dabei um 85–90% der jeweiligen Gruppe geht, war mir das für einen schnellen Blogeintrag heute abend zu aufwendig. Vielleicht mag ja jemand zählen und im Kommentar nachtragen.

Unabhängig davon, ob es nun 8 oder 13% Frauen unter den UnterzeichnerInnen sind, bleibt die Frage nach dem Warum. Anders gesagt: wie konnte sich Netzpolitik – immerhin ja ein sehr junges Politikfeld – als männliche Domäne entwickeln? Welchen Anteil haben die technikaffinen Wurzeln (CCC etc.) dabei? Gibt es sowas wie (aktive/unbewusste) Aussschlussmechanismen – Hackersexismus als Stichwort – und am wichtigsten: Wie kann Netzpolitik zu einem Feld werden, dass sich dieser Mechanismen bewusst ist und in dem aktiv daran gearbeitet wird, strukturell wie thematisch den Pfad „Männerbund“ zu verlassen? (Nebenbei: auch die Alpha-Bloggern mit hoher Sichtbarkeit sind fast durchweg Männer – und tragen damit zur Pfadausbildung bei).

Gerade Netzneutralität ist ein gutes Beispiel: denn es ist ja gerade kein „technisches“ Thema, auch wenn es erstmal technisch daherkommt, sondern die gesellschaftspolitische Frage danach, wie die Netzinfrastruktur politisch reguliert werden soll, was der Markt darf, und welche Möglichkeiten „unabhängige“ InhaltsanbieterInnen in Zukunft haben werden. Das betrifft – meine ich jedenfalls – alle Menschen, ganz unabhängig vom Geschlecht.

Aber nochmal: stimmen diese Überlegungen? Und was ließe sich tun? Oder, anders gefragt: warum haben die Frauen (und Männer), die inhaltlich für Netzneutralität sind, und sich bisher nicht an der Kampagne beteiligt haben, daran noch nicht beteiligt?

Warum blogge ich das? Weil ich nach meiner Schätzung irgendwo zwischen 90 und 99% Männer dann doch mal schauen wollte, ob das stimmt – oder ob mir da meine eigene Geschlechtererwartungshaltungen einen Streich in der Wahrnehmung spielt. Und nachdem ich dann schon gezählt hatte, wollte ich das – typisch Mann? – auch mitteilen, obwohl’s nicht mehr als das Äquivalent einer hektischen und ungenauen Strichliste war …

Nachtrag: Bei der Mädchenmannschaft wird erörtert, warum Netzneutralität gerade aus queer-feministischer Perspektive ein Thema sein sollte.