Eisig kalt, Schneefall, dann Sonne und blauer Himmel – so sah’s vor ein paar Tagen hier aus. Die Auswahl eines Fotos fiel mir entsprechend schwer.

SF im Herbst und Winter 2022

In Kürze dann also Weihnachtsferien – ein guter Zeitpunkt, um nochmal drauf zu gucken, was ich seit dem letzten Post aus dieser Reihe gelesen (und angeschaut) habe.

Angeschaut eigentlich vor allem zwei Serien: Die Ringe der Macht, also die – naja – Verfilmung von Tolkiens Silmarillion. Mir hat das ganz gut gefallen, gab aber wohl auch ganz andere Reaktionen darauf. Und Babylon 5 – dazu hatte ich ja schon ausführlich geschrieben. Inzwischen bin ich gut eine Staffel weiter, die Geschichte hat mehrere unerwartete Wendungen genommen, sich für eine Serie aus den 1990er Jahren aber erstaunlich gut gehalten. Falls jemand zwischen den Jahren nichts vor hat …

Dann zu den Büchern. „SF im Herbst und Winter 2022“ weiterlesen

Photo of the week: First snow in Gundelfingen – VII

Photo of the week: Dreisam morning sun

Gestern hat es geschneit, die Welt sieht ganz anders aus, und hundert Schneefotos warten darauf, hochgeladen zu werden. Bis das soweit ist, gibt es also Foto der Woche einen verwunschenen Wintermorgenblick auf die Dreisam – manchmal hat die spät aufgehende Sonne doch auch etwas Gutes.

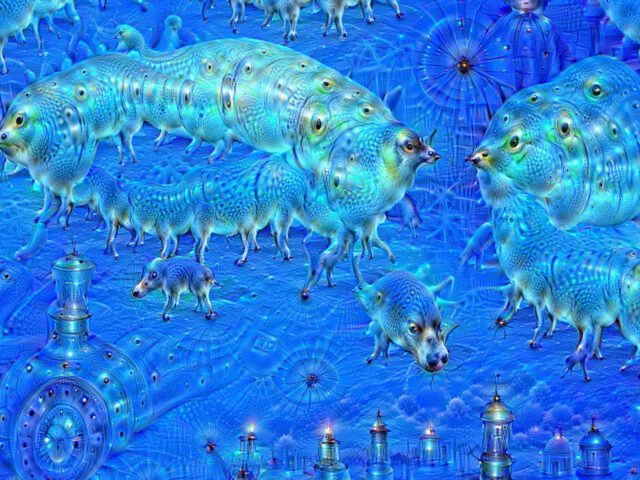

Traummaschinen, träumende Maschinen, Maschinenträume

Vermutlich wird im Rückblick das Jahr 2022 das Jahr der Künstliche-Intelligenz-verändert-unser-Leben-Essays sein. Und es gibt ein paar Standardformate für diese Essays – das eine ist der komplett von ChatGPT geschriebene Text, das andere die große Technikkritik samt Raunen darüber, was menschliche Kreativität nun wirklich ausmacht, das dritte der Hype-Artikel darüber, dass sich jetzt wirklich alles ändert.

Und ja, ChatGPT und die ganzen anderen generativen Modelle – die Bilderzeugung mit Stable Diffusion, Midjourney oder Dall‑E; die Übersetzung mit DeepL – all das fühlt sich schon sehr nach Zukunft an. Als 2007 das iPhone auf den Markt kam, war nicht so ganz klar, dass es den Mobilgerätemarkt komplett umkrempeln würde, das unter einem Smartphone nicht ein Tastentelefon mit Bildschirm zu verstehen ist, sondern ein universell nutzbarer Computer in einem Softwaregarten, der zur Not auch ein Telefon sein kann. Im nachhinein betrachtet hat das iPhone massiv etwas verändert. Unser Zugang zur Welt ist ein kleiner schwarzer Bildschirm in der Hosentasche oder Handtasche, egal ob mit iOS oder Android als Betriebssystem. Das ist das Gerät, mit dem wir im Internet unterwegs sind, Fahrkarten kaufen, uns orientieren, die Uhrzeit ablesen, Fitnesswerte speichern und natürlich ständig und überall Fotos und Videos machen.

Für mich fühlt ChatGPT sich ein bisschen so an, als ob damit ein ähnlicher Umbruch verbunden sein könnte. Vielleicht liegt dieses Gefühl auch daran, dass ich mit Siri und Alexa (und erst recht nicht mit Cortana) nie warm geworden bin; was hier noch als OpenAI-Feldversuch und wissenschaftliches Experiment läuft, und noch ziemlich fehleranfällig und gerade stark überlastet ist, könnte unseren Alltag doch ganz erheblich verändern.

„Traummaschinen, träumende Maschinen, Maschinenträume“ weiterlesen