So ein Sommermorgen könnte ja auch endlos lang sein.

Nach der Wahl ist nach der Wahl

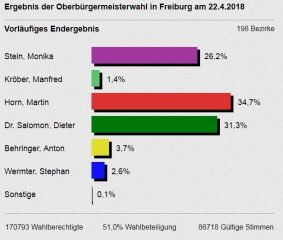

Die Hoffnung, dass der zweite Wahlgang alles noch einmal drehen könnte, zerschlug sich ziemlich schnell – mit den ersten paar ausgezählten Wahlbezirken war klar, dass Martin Horn noch einmal deutlich zugelegt hat und zum neuen Oberbürgermeister von Freiburg gewählt worden ist. Dieter Salomon und Monika Stein blieben jeweils mit leichten Verlusten auf dem Ergebnis des ersten Wahlgangs. Dass es schwierig sein könnte, ein Plus an Stimmen zu erreichen, hatte ich erwartet – dass fast exakt die Stimmenzahl aus dem ersten Wahlgang für Dieter Salomon übrig blieb, wundert mich doch etwas, da ich von vielen Stein-Wähler*innen gehört habe, dass sie ihre Stimme diesmal an Salomon geben wollten. Hinter den scheinbar gleichbleibenden Stimmenzahlen dürfte also eine gewisse Dynamik aus Wählerwanderung und Mobilisierungseffekten stecken. Unterm Strich zählt jedoch die Stimmenzahl, und die ist – leider – eindeutig.

| Wahl- berech- tigte | Wähler* innen | Stein, Monika | Kröber, Manfred | Horn, Martin | Dr. Salomon, Dieter | Behringer, Anton | Wermter, Stephan | Sonstige | |

| 1. | 170.793 | 87.118 51,0% |

22.726 26,2% |

1.240 1,4% |

30.066 34,7% |

27.095 31,3% |

3.244 3,7% |

2.252 2,6% |

70 0,1% |

| 2. | 170.419 | 88.190 51,7% |

21.235 24,1% |

– | 38.899 44,2% |

27.009 30,7% |

796 0,9% |

– | 47 0,1% |

Mich ärgern zwei Mythen, die jetzt über diese Wahl erzählt werden. Der eine Mythos ist der von der grünen Spaltung in Freiburg. Monika Stein sitzt für die GAF – Grüne Alternative Freiburg – im Gemeinderat. Das ist eine Abspaltung der Grünen, diese Spaltung ist allerdings schon etwa zehn Jahre her. Zudem trat Monika als Kandidatin eines linken Bündnisses an, bestehend aus der Linkspartei-nahen Linken Liste, den Unabhängigen Frauen, Junges Freiburg und PARTEI sowie diversen Einzelunterstützer*innen. Der Aufruf aus der Ferne, dass Grüne und Grüne zusammenhalten müssten, dass so eine Spaltung doch blöd sei, oder dass es verwundere, dass seitens von Monika kein Wahlaufruf für Dieter erfolgte, verkennt die lokale Situation. Beileibe nicht alle Wähler*innen von Monika „ticken“ grün, und auch inhaltlich gibt es klare Unterschiede zwischen ihrem Programm und dem der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bzw. dem des noch amtierenden Oberbürgermeisters.

Das zweite ist die Geschichte davon, dass damit das Ende der grünen Ära in Baden-Württemberg hereinbrechen würde. Ich möchte hier daran erinnern, dass Horst Frank, grüner OB von Konstanz, von 1996 bis 2012 regierte und danach ein CDU-Bürgermeister gewählt wurde. Insofern ist es zwar ärgerlich, aber keine „Sensation“ (O‑Ton SPD), dass ein amtierender grüner Oberbürgermeister nach 16 Jahren abgewählt wird. Natürlich ist es mit den aktuellen Streits in der Koalition im Landtag und der klaren grün-schwarzen Unterstützung in Freiburg eine schöne Geschichte, diese Abwahl zu einem landespolitischen Menetekel zu machen, gar von einem Erdbeben zu sprechen – das alles trifft es nicht. Die Erde hat vor ein paar Tagen in Müllheim bei Freiburg gebebt; die Oberbürgermeisterwahl wurde dagegen nicht landes‑, sondern stadtpolitisch oder vielleicht sogar personenspezifisch entschieden.

Jetzt schon lassen sich aus meiner Sicht drei Lehren aus dieser Wahl ziehen.

Erstens: den Oberbürgermeister zu stellen und im Gemeinderat stark vertreten zu sein, ist kein Selbstläufer und heißt nicht, dass Erfolge automatisch honoriert werden. Mancherseits gab es den Eindruck, dass da nichts Neues mehr kommt, dass zwar viel für Freiburg erreicht wurde, aber die Visionen für die nächsten acht Jahre fehlten. Das hat eine inhaltliche Komponente – wer grün wählt, will auch klare grüne Erfolge sehen; zumindest gilt dies für einen relevanten Anteil der grünen Wählerschaft. Das Kommunale ist sehr konkret; noch stärker als auf Landes- und Bundesebene zählt hier das sichtbare Ergebnis politischen Handels, wie es im Alltag ankommt oder nicht ankommt. Einmal errungene Erfolge werden dabei schnell vergessen und als selbstverständlich angesehen. Nur gut zu verwalten reicht nicht aus. Oder, etwas zugespitzer gesagt: so wichtig eine Erweiterung des grünen Wählerklientels in die Breite der Bevölkerung ist – der grüne Kern und dessen Interessen sollten nicht vergessen werden. Sonst wird, wie im Vauban und in den Innenstadtgebieten von Freiburg, im Zweifel auch mal links(grün) gewählt.

Neben der inhaltlichen geht es hier aber auch um eine kommunikative Komponente. In diese Lücke hat Martin Horn sehr genau gezielt, in dem das Bild eines arroganten Oberbürgermeisters in Umlauf gegeben wurde, dem Bürgerbeteiligung und bürgernahe Kommunikation entgegengestellt wurde. Kommunikativ auch jenseits der Verbände und Bürgervereine präsent zu sein, die erreichten Erfolge immer wieder auch „zu verkaufen“, und neue Visionen mit Bürger*innen zusammen zu erarbeiten – das ist sicherlich ein Problem, das weit vor dem Wahltermin vorhanden war und sich jetzt vollends ausgewirkt hat. (Über die Kampagne, insbesondere zum ersten Wahlgang, schreibe ich jetzt lieber nichts).

Zweitens: Die Stadt stand und steht gut da der Oberbürgermeister war erfolgreich. Also wurden mögliche, noch dazu stadtfremde, Gegenkandidaten lange Zeit nicht besonders ernst genommen. Dass ein amerikanisierter Wahlkampf mit viel Präsenz (der der Suggestion von Präsenz), viel Händeschütteln und Sorgen anhören, mit einem populistisch angehauchten Auftreten ohne viel Inhalte, aber mit einprägsamen Slogans auch in Freiburg zünden könnte, wurde nicht gesehen – und als es gesehen wurde, war es zu spät. Da hatte Martin Horn längst überall in der Stadt ein Samenkorn des Kümmerns eingesät, jedem alles versprochen – auf die Umsetzung bin ich gespannt – und den Wahlkampf in die Hände eines umtriebigen Graswurzelnetzwerks gelegt, das mit vielfältigen Aktionen Sichtbarkeit in der Stadt erzeugte und weit über den Parteiapparat der SPD wirkte. Im zweiten Wahlgang kam dazu dann noch der Bandwaggon-Effekt dazu, also ein Aufspringen auf den siegreichen Zug.

Ich nehme an, dass mit einem solchen – charismatischen – Wahlkampf in Zukunft stärker zu rechnen sein wird. Was das für Politik bedeutet, wäre zu diskutieren.

Drittens: Sechzehn Jahre sind eine ganz schön lange Zeit, egal, wer Oberbürgermeister oder Kanzlerin ist. Demokratie lebt vom Wechsel. Vielleicht muss darüber nachgedacht werden, ob die bisherige, in Baden-Württemberg acht Jahre währende Bürgermeisterwahlperiode nicht zu lang ist. (Ober-)Bürgermeister*in zu sein, ist kein Lebenszeitjob mehr, sondern wird stärker als früher zum politischen Amt auf Zeit. Hier könnte ich mir vorstellen, dass eine Verkürzung der Wahlperiode auf fünf Jahre angemessener wäre. Und auch der zweite Wahlgang, der ja in Baden-Württemberg keine Stichwahl darstellt, sondern eine eigenständige Wahl, bei der dann die relative Mehrheit reicht, sollte noch einmal genauer betrachtet werden. Ist es sinnvoll, wenn ein Oberbürgermeister von der Mehrheit der Stadtbevölkerung nicht gewählt wird? Wäre es nicht besser, wenn der zweite Wahlgang als echte Stichwahl ausgestaltet wäre?

Zusammengefasst: Das Wahlsystem hat einige Eigenheiten, die durchaus auf den Prüfstand gestellt werden könnten. Wahlkampf wird amerikanischer und persönlicher, eine Mobilisierung schon weit im Vorfeld der Wahl gewinnt an Bedeutung. Erfolgreiches politisches Handeln muss auch kommuniziert und diskutiert werden, und zwar nicht erst bei der Wahl, sondern kontinuierlich. Und: sich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen, reicht nicht aus.

Ich habe ja geschrieben, dass ich die Einschätzung für falsch halte, dass die Wahl in Freiburg eine landespolitische Wahl war. Richtig ist allerdings, dass wir uns – gerade in der grün-schwarzen Koalition – verstärkt überlegen sollten, wie es um Angebote an den grünen Kern unserer Wählerschaft bestellt ist, und wie es gelingt, Erfolge auch sichtbar zu machen.

Eine Recherche zum religiösen Hintergrund des Martin H.

Vorbemerkung (29.04.2028): Inzwischen sind einige der von mir unten aufgeworfenen Fragen zur möglichen Nähe Martin Horns zu charismatischen International Christian Fellowship (ICF) und ähnlichen Bewegungen geklärt. Zum einen hat Herr Horn (per Mail, unten dokumentiert) Stellung genommen, auch sein Vater Klaus Hoffmann hat – in den Kommentaren zu diesem Blogeintrag – erläutert, wieso er sich mit Willow Creek und ähnlichem befasst. Zum anderen berichtet die Badische Zeitung; dabei wird deutlich, dass Martin Horn kein Mitglied einer Freikirche ist, und der Besuch von zwei ICF-Veranstaltungen – samt Segnung der pol. Gegner – auf Wunsch des Pastors Gräfingholt dieser Freikirche zustande gekommen ist. Offen ist für mich nach wie vor die Frage, wie sehr ICF etc. Herrn Horn als einen der ihren sehen und für ihn werben bzw. wie weit sie (Bsp. Stadtpiraten) auch in seinem Unterstützerkreis vertreten sind.

Aus Transparenzgründen dokumentiere ich unten meine ursprüngliche Recherche und die Stellungnahme von Martin Horn.

„Eine Recherche zum religiösen Hintergrund des Martin H.“ weiterlesen

Kurz: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Vorneweg: Ich glaube nicht, dass die OB-Wahl in Freiburg schon entschieden ist. Dieter Salomon hat als Amtsinhaber deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet – ich hätte mit ca. 40 bis 45 Prozent gerechnet. Tatsächlich liegt er im ersten Wahlgang bei einer Wahlbeteiligung von 51 Prozent mit 31,3 Prozent und einem Rückstand von 3,4 Prozentpunkten nur auf Platz 2 hinter dem Schwiegersohnkandidaten der SPD. Aber gewonnen oder verloren ist diese Wahl dennoch erst in zwei Wochen.

Vorneweg: Ich glaube nicht, dass die OB-Wahl in Freiburg schon entschieden ist. Dieter Salomon hat als Amtsinhaber deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet – ich hätte mit ca. 40 bis 45 Prozent gerechnet. Tatsächlich liegt er im ersten Wahlgang bei einer Wahlbeteiligung von 51 Prozent mit 31,3 Prozent und einem Rückstand von 3,4 Prozentpunkten nur auf Platz 2 hinter dem Schwiegersohnkandidaten der SPD. Aber gewonnen oder verloren ist diese Wahl dennoch erst in zwei Wochen.

Dieter selbst hat im Nachwahlinterview die These vertreten, dass viele Wähler*innen ihm im ersten Wahlgang einen Denkzettel, einen „Schuss vor den Bug“ verpassen wollten. Wenn diese These stimmt, dann kommt es jetzt darauf an, diesen Wähler*innen ein „ich habe verstanden“ zu signalisieren. Für dieses Bild sprechen aus meiner Sicht die Ergebnisse in den grünen Hochburgen in Freiburg – hier liegt die linksliberale Monika Stein (GAF) derzeit klar vorne, stadtweit ist sie mit beachtlichen 26 Prozent auf Platz 3 gelandet. Ich kenne einige Unterstützer*innen von Monika Stein, die sich eher vorstellen können, für Dieter Salomon zu stimmen als für einen inhaltlich undefinierten SPD-Kandidaten. Das ist das eine Reservoir, aus dem – wenn Monika nicht noch einmal antritt – Stimmen an Dieter fließen könnten. Das zweite ist die bürgerliche Mitte, die sich möglicherweise zum Beispiel aufgrund einer fehlenden Wahlempfehlung der CDU zurückgehalten hat – möglicherweise sind auch hier einige gar nicht erst zur Wahl gegangen. Und drittens könnte es sein, dass Menschen Martin Horn gewählt haben – nicht weil sie ihn zum Oberbürgermeister machen wollten, sondern tatsächlich, um ein Zeichen zu setzen. Sprich: für den zweiten Wahlgang, der in Baden-Württemberg keine Stichwahl ist, sondern auch noch weitere Überraschungen mit sich bringen könnte, müsste Dieter erstens seine bisherigen Wähler*innen halten, zweitens klare vor allem sozialpolitische (und vielleicht auch radikaler ökologische) Signale in Richtung der linksliberalen, vielfach durchaus grün-affinen Wählerschaft von Monika Stein senden und drittens die CDU und die Freien Wähler zu einer klaren Wahlempfehlung bringen. Oder, noch etwas prägnanter: gleichzeitig Stimmen der Linken und der CDU-Anhänger*innen erhalten.

Ob diese Quadratur des Kreises gelingt, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Einfach wird das nicht, verloren ist die Wahl aber eben auch noch nicht. Und ich kann mir ehrlich gesagt noch immer nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Freiburger*innen einen weitgehend inhaltslosen Martin Horn als Oberbürgermeister haben will – ich mag da voreingenommen sein, aber ich bin ehrlich gesagt erschrocken, als er in seinem Nachwahlstatement blumigst von „gemeinsam schaffen wir das“ (Horn zum OB zu machen) schwafelte und jede inhaltliche Positionierung oder Konkretisierung vermied. Ein Oberbürgermeister regiert eine Stadt nicht allein, ganz so monarchisch ist selbst Baden-Württemberg nicht geprägt. Aber einen starken Einfluss darauf, wie sich eine Stadt positioniert, hat er (oder sie) eben doch. Das darf gerne „Führung“ genannt werden – und die kann ich mir von Horn in seiner wolkig-freundlichen Beliebigkeit bisher nicht vorstellen.

Zur Erinnerung an Baldo Blinkert

Am 26. November 2017 ist der Freiburger Soziologe Baldo Blinkert gestorben. Da ich, wie Generationen Freiburger Soziologiestudierender, viel von ihm gelernt habe, und ihn durchaus als prägenden Einfluss sehe, will ich doch ein paar Worte zur Erinnerung in mein Blog setzen.

Erstens war Blinkert derjenige, der am immer eher kleinen Freiburger Institut für Soziologie – und am FIFAS, seinem Forschungsinstitut – die sozialwissenschaftliche Methodenausbildung verkörperte, insbesondere mit Blick auf fortgeschrittenere Statistik. Leise und beharrlich erklärte er uns Alpha- und Beta-Fehler, Regressionen und Varianztests.

Zweitens war Blinkert für mich die Verkörperung des akademischen Mittelbaus. Lange, lange Jahre wirkte er als „akademischer Oberrat“, erst spät wurde er zum außerplanmäßigen Professor. Eingebracht hat er sich, so jedenfalls die damalige studentische Perspektive, nicht mehr oder weniger als die „ordentlichen“ Professor*innen. Auch daran ließe sich viel über das akademische Berufsfeld erläutern.

Drittens und am wichtigsten für das Bild von Blinkert, wie es in meiner Erinnerung bleibt: im Wintersemester 1998 besuchte ich bei ihm ein Seminar zur Stadtsoziologie, genauer gesagt: zur Krise der Stadtentwicklung. Da ging es um Globalisierung, fordistische und postfordistische Theorien der Stadt und ähnliches mehr. Das war nicht nur inhaltlich spannend, sondern auch deswegen interessant, weil zum Seminar Radtouren in verschiedene Freiburger Stadtteile gehörten – Soziologie mit direkter Erkundung des Versuchsgegenstands wirkliche Welt, sozusagen.

Während der Blinkert der Methodenseminar trocken und manchmal auch schwer verständlich sein konnte, lernte ich hier einen engagierten Soziologen kennen, bei dem deutlich wurde, dass statistische Methoden kein Selbstzweck sind, sondern immer das Ziel haben, sich einem Gegenstand zu näheren und im besten Fall die Perspektive der Betroffenen sichtbar zu machen.

Auch über das soziologische Seminar hinaus wirkte Blinkert in die Stadt hinein: mit der Kinderstudie, die Frei- und Bewegungsräume von Kindern ins Sichtfeld der Stadt gezogen hat, und direkt auf die Gestaltung Freiburgs Wirkung zeigte, mit der jahrelangen Erstellung des Mietspiegels, und immer wieder als Stimme in Diskussionen und Gesprächsrunden.

Diese Stimme – leise und beharrlich, engagiert und zugleich bescheiden – ist jetzt verstummt. Aber etwas bleibt davon. Bei vielen, die in Freiburg studiert haben, und auch in der Stadt selbst.

Nachruf Stefan Kaufmann/Institut für Soziologie

Nachruf Thomas Goebel/Badische Zeitung