Angefixt hat mich unsere Balkonsolaranlage vor zwei Jahren. Die kam mit einem Shelly PM, um Ertrag und Einspeisung zu messen. Das ließ sich dann – eingebunden in das hausinterne WLAN – jederzeit in der App des Herstellers Shelly auf dem Handy ansehen. Neben Zählern und schaltbaren Steckdosen stellt Shelly auch Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren her. Eine sehr praktische Sache, um den Überblick darüber zu haben, wie es mit der Luftfeuchtigkeit im Bad nach dem Duschen oder mit der Temperatur im Keller aussieht. Auch das lässt sich in der App von Shelly jederzeit anschauen.

Nettes Visualisierungstool fürs Web: Datawrapper

Gibt es schon etwas länger, aber ich habe es erst in diesen Tagen entdeckt (und wundere mich, warum): Datawrapper ist ein in der recht umfangreichen Grundversion kostenfreier Service, mit dem sich mit wenigen Klicks nicht nur Diagramme, sondern auch eingefärbte Karten erstellen lassen.

Also sowas wie das hier:

Die Schritte, um dahin zu kommen, sind einfach: Erstens Auswahl der passenden Kartengrundlage (hier: Baden-Württembergs 1101 Gemeinden, Stand 2018).

Dann zweitens Auswahl der passenden Daten. Das kann durch direkte Eingabe geschehen, durch das Hochladen einer CVS-Datei, oder aber – noch eleganter – durch die Verknüpfung mit einem Google-Drive-Dokument. Änderungen in den Daten werden dann auch im Diagramm dargestellt.

Wichtig ist das Feld „AGS“, der amtliche Schlüssel, mit dem jede Gemeinde beschrieben wird. Theoretisch geht auch eine Zuordnung nach Namen, aber das führt dazu, dass dann sowas wie „Landeshauptstadt Stuttgart“ und „Stuttgart“ erst einmal nicht als identisch erkannt werden. Die Oberfläche von Datawrapper macht es einfach, derartige Unklarheiten zu korrigieren. Wenn beide Datensätze den Gemeindeschlüssel enthalten, geht es aber deutlich einfacher – das ist zum Beispiel bei den Datensätzen, die von der Website des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg heruntergeladen werden können, der Fall. Oder auch bei den Daten des Demografieportals, die ich für die Karte oben verwendet habe.

Der nächste Schritt ist dann die Visualisierung: Welches Farbschema soll die Karte verwenden? Was kommt noch an Text dazu? Sollen Ortsnamen angezeigt werden? Gibt es Tooltips mit weiteren Infos, usw.?

Dann bleibt noch die Veröffentlichung – über eine URL wie https://www.datawrapper.de/_/7XeS6/, als PNG (in den Bezahlversionen auch als SVG) oder eben als eingebettetes Skript in einem IFrame wie oben. Fertig!

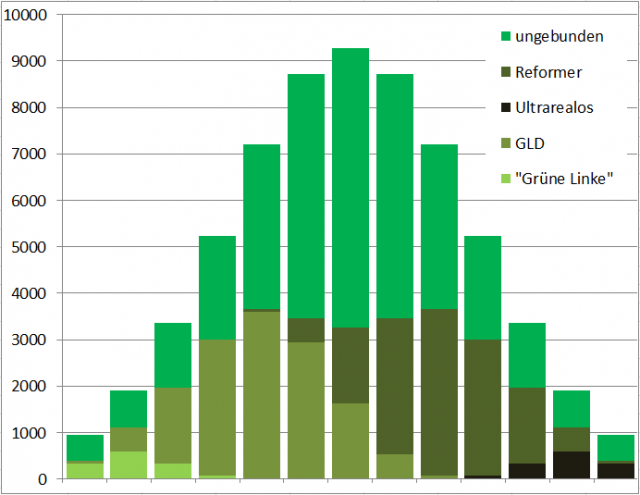

Flügelbilder

Ein Nebenaspekt der grünen Parteitage sind die Flügeltreffen im Vorfeld. Ob und wieso die notwendig sind, wäre eine längere Debatte. Ich war aus alter Verbundenheit beim Treffen des linken Flügels („grün links denken“), und habe den Redebeiträgen und auch der Applausverteilung zugeschaut. Und ein bisschen darüber nachgedacht, wie das mit den grünen Flügeln eigentlich ist.

Wenn wir ganz schematisch davon ausgehen, dass die Orientierung an „links“ (was auch immer das sein möge) und „rechts“ als politischer Grundeinstellung innerhalb der grünen Partei einer Normalverteilung folgt – wobei die Mitte der Partei dann nicht identisch mit der Mitte der Gesellschaft ist – ergibt sich, wie bei Normalverteilungen üblich, ein dicker „Bauch“ mit zu den Rändern hin schnell abflachenden Ausläufern. Als Diagramm dargestellt, könnte das etwa so aussehen:

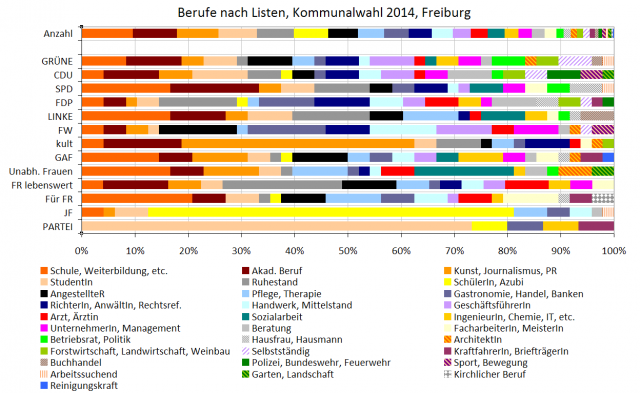

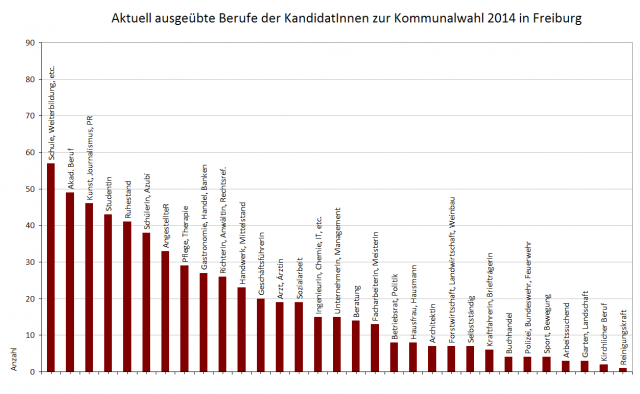

Wer kandidiert 2014 in Freiburg? (Teil III)

Aller guten Dinge sind drei (siehe auch Teil I zu Alter und Geschlecht und Teil II zur geographischen Verteilung der KandidatInnen für die Kommunalwahl 2014 in Freiburg). Unten folgt ein Versuch, die Angaben zu den ausgeübten Berufen zu erfassen und zu ordnen.

Das ist nicht ganz einfach, weil zum einen oft zwei Berufe angegeben wurden, zum anderen manchmal gar nicht so ganz klar ist, was eine „Angestellte“, ein „Geschäftsführer“ oder eine „Referentin“ eigentlich tun. Insofern sind die Daten unten mit Vorsicht zu genießen.

Zunächst einmal der Blick auf alle 591 KandidatInnen. Vorne liegen LehrerInnen und andere mit Erziehung und Weiterbildung befasste Personen, dann folgen diverse akademische Berufe (von der Doktorandin bis zur Professorin), das große Feld „Kunst, Journalismus, PR“, Studentinnen und Studenten sowie RuheständlerInnen.

Werden die einzelnen Listen betrachtet, so verteilen sich die Berufe nicht gleichmäßig. Auffällig ist zum einen „Junges Freiburg“ mit vielen SchülerInnen und Azubis sowie die PARTEI als vorrangig studentische Liste. „Für Freiburg“ hat den höchsten Anteil an Lehrkräften und Erziehungspersonal. Bei „Freiburg lebenswert“ fallen viele RuheständlerInnen auf, aber auch viele AkademikerInnen und ÄrztInnen. Bei dne unabhängigen Frauen spielen Sozialarbeit und Sozialpädagogik eine relevante Rolle, aber auch Pflege- und Therapieberufe kommen hier häufig vor. Die GAF ist recht bunt gemischt.

Die Kulturliste zeichnet sich durch Kulturschaffende aus. Bei den Freien Wählern spielen Lehrkräfte und akademische Berufe nur eine geringe Rolle, dafür tauchen viele Angestelle, in der Gastronomie und im Handel Tätige, HandwerkerInnen, UnternehmerInnen und GeschäftsführerInnen auf. Auch JuristInnen sind einige auf der Liste. Bei der Linken mischen sich Akademie und Ruhestand einerseits mit Pflege, Sozialarbeit und dem Buchhandel andererseits.

Die FDP ähnelt den Freien Wählern, nur dass es hier keine Angestellten gibt, dafür RuheständlerInnen. An die Stelle der Angestellten rückt das Feld der „Beratung“. Die SPD ist in Freiburg vor allem eine Partei des Erziehungswesens, der Hochschulen inkl. der StudentInnen, von RuheständlerInnen und Hausfrauen. Die CDU ähnelt FDP und FW im recht geringen LehrerInnen-Anteil, auffällig sind hier Forst- und Landwirtschaft (na gut, Winzerei) und die Polizei. Grüne sind schließlich in Freiburg weit weniger eine LehrerInnen-Partei als SPD und Linke. Auffällig sind einige in Politik oder als Betriebsrat tätige Menschen sowie Selbstständige.

P.S.: Wer sich selbst ein Bild machen will: die Originalangaben der KandidatInnen, sortiert nach Beruf.

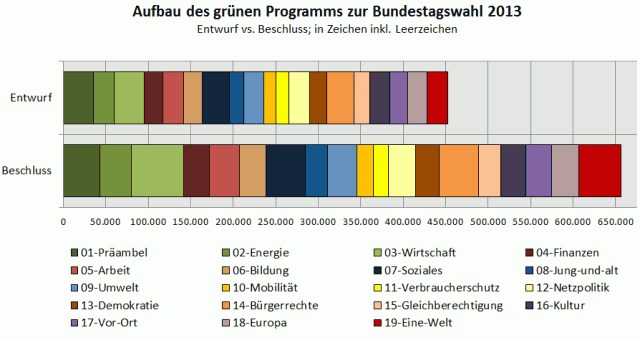

Was auf der BDK mit dem Wahlprogrammentwurf passierte

Vor dem grünen Programmparteitag (BDK, kurz für Bundesdelegiertenkonferenz) hatte ich ein paar Visualisierungen zu den Änderungsanträgen zum Bundestagswahlprogramm gepostet. Nachdem inzwischen die von der BDK veränderten Texte vorliegen, ist es Zeit für eine kleine Bilanz der Parteitagsarbeit (bzw. der Antragskommissionsarbeit) in drei Diagrammen:

Zunächst einmal fällt auf, dass der verabschiedete Beschluss fast eineinhalb mal so lang ist wie der Entwurf des Wahlprogramms.

„Was auf der BDK mit dem Wahlprogrammentwurf passierte“ weiterlesen