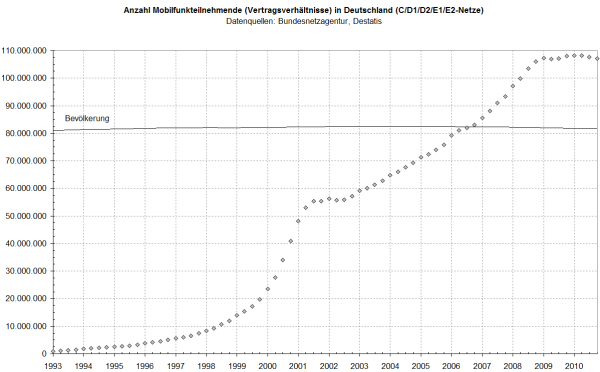

Hallo Netz – oben ist auf der Grundlage dieser und älterer Daten dargestellt, wie viele Mobilfunkverträge (konkret gezählt werden hier wohl SIM-Karten) es in Deutschland gibt. Sichtbar ist, dass es zwischen 2000 und 2001 einen rasanten Anstieg (Ende der early-adaptor-Phase?) der Zahl der Mobilfunkverträge gegeben hat, dass es seit Mitte 2006 zu einer rechnerischen Penetrationsrate von 100% kommt (faktisch besitzen zu diesem Zeitpunkt etwa 80% der Bevölkerung ab 14 Jahren ein Mobiltelefon), und dass es seit Ende 2008 praktisch kein Wachstum der Zahl der Verträge mehr gibt (Sättigung).

Ich schaue mir ja die Nutzungspraktiken des Mobiltelefons in Nachhaltigkeitsmilieus an. In diesem Kontext interessiert mich auch der „ökologische“ Diskurs zum Mobiltelefon – und da frage ich mich, ob die oben dargestellte Entwicklung der Mobilfunkteilnehmendenzahlen Aufschluss darüber geben könnte, in welchen Jahren es besonders spannend wäre, sich den (medialen) Diskurs mal genauer anzuschauen.

Um eine Größenordnung zu nennen: für Suchworte wie „Mobilfunk“, „Handy“ oder „Mobiltelefon“ finden sich im Online-Archiv der taz seit 1986 bis heute etwa 6700 Artikel. Das ist mindestens eine, eigentlich sogar zwei Größenordnungen zu viel für das, was ich damit machen will. Deswegen suche ich nach Wegen, die Zahl der für eine qualitative Diskursanalyse auszuwertenden Texte deutlich einzuschränken. Eine Variante könnte darin bestehen, einfach eine „verdünnte“ Stichprobe über den gesamten Zeitraum zu nehmen, und dann nur jeden 10, 20, … Artikel anzuschauen. Die andere Strategie, um zu einer handhabbaren Zahl an Artikeln zu kommen, liegt eben darin, nach diskursiven Verdichtungen zu suchen: Wann verknotet sich der Diskurs?

Deswegen die Frage: Klingt es plausibel, an den oben genannten Knotenpunkten genauer hinzuschauen? Oder gibt es andere Zeitpunkte, die spannend sein könnten, wenn es um den ökologischen Diskurs zum Mobiltelefon geht?

Warum blogge ich das? Zur Feedbackeinholung.

Nachtrag (22.12.2010): Ich bin jetzt doch noch einmal quartalsweise durch die taz-Suche gegangen. Heraus kommt dann folgendes Bild – dargestellt sind die Daten von oben, ergänzt (lachsfarbene Balken) um die quartalsbezogenen Suchergebnisse nach den Begriffen (auch als Wortanfang) „Handy“, „Mobiltel“, „Mobilfunk“, „Elektrosmog“, „iPhone“ und „Smartphone“. Die Suchergebnisse sind roh, d.h. es sind auch Artikel enthalten, die nur ganz nebenbei einen dieser Begriffe enthalten, oder die aus anderen Gründen für eine Diskursanalyse uninteressant sind. Da jetzt doch einiges an Details im Diagramm enthalten ist, kann mit einem Klick auf das Bild die doppelt so hoch aufgelöste Fassung angeschaut werden.

Interessant sind die „Peaks“ im 3. Quartal 2000, im 3. Quartal 2002, im 1. Quartal 2004, ab Sommer 2006 und im 1. Quartal 2008. Ein Durchscrollen der Artikelüberschriften lässt Vermutungen darüber zu, was jeweils Ursache für den Ausschlag nach oben ist.

- 2000: hier sind es ganz klar die UMTS-Auktionen und die daraus fließenden Gelder

- 2002: kein klarer Trend erkennbar, evtl. Spätfolgen der UMTS-Auktionen

- 2004: ebenfalls nicht so ganz klar, u.a. Anschläge in Madrid (Bombe per Handy gezündet), Mobilfunknetz im Irak, Cebit

- 2006: auch hier kommen verschiedene Themen zusammen: der Verkauf der Siemens-Handysparte an BenQ, aber auch Debatten über die Handy-Überwachung und über Sicherheitsgesetze

- 2008: Cebit, Vorratsdatenspeicherung, Terrorismus, Siemens-Schließung, und vor allem die Nokia-Schließung in Bochum

So ganz aussagekräftig sieht das alles noch nicht aus. Hmm.