Photo of the week: Stripes

Schnell noch, bevor das Wetter noch schlechter wird, das Foto der Woche – vor ein paar Tagen sah’s im Novemberherbst noch so aus. (Und ich konnte mich kaum entscheiden, welches Foto ich zum Foto der Woche adeln wollen würde).

#12von12 im November 2015

Schön an dem Format 12 von 12 finde ich ja den Einblick in unterschiedliche Alltage, der dadurch entsteht. Bei mir beispielsweise war heute ein ziemlich normaler Stuttgartarbeitstag. Der fängt im Dunkeln und mit dem üblichen Frühstück im Zug an. Anfangs, in Freiburg, ist der Zug noch ziemlich leer, ab Karlsruhe gibt es dann nur noch Stehplätze.

Party till it’s over

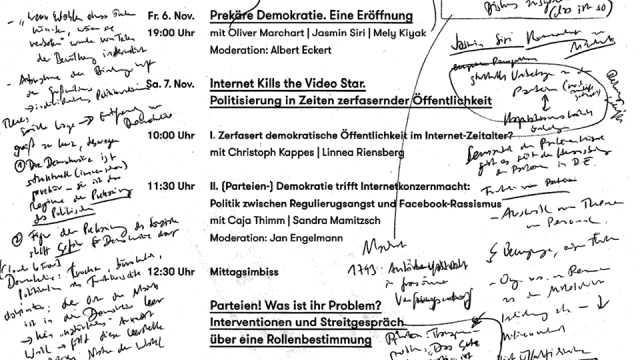

Haben Parteien eine Zukunft? Letztes Wochenende fand in den Berliner Sophiensälen die Tagung „Zukunft der Parteiendemokratie“ der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Diese Tagung ist Teil eines umfangreicher angelegten Diskussionsprozesses, zu dem auch die Studie Partei 2025 gehört, die von Hanno Burmester et al. für das SPD-nahe Progressive Zentrum, die Konrad-Adenauer-Stiftung und eben die Böll-Stiftung erstellt wurde. Weitere Veranstaltungen sollen folgen.

Sind Parteien denn nun in einem schlechten Zustand, gar in der Krise? Oder handelt es sich, wie es etwa Jasmin Siri betonte, bei der Krisenrhetorik um etwas, das – zumindest in Deutschland – schon immer mit unserem Bild von Parteien verbunden ist?

Photo of the week: Particle field

Nachdem mir bisher noch kein übergreifendes Fazit zur heutigen Veranstaltung zur Zukunft Parteiendemokratie eingefallen ist, doch lieber erst einmal das Foto der Woche – hier zu sehen ein Ausschnitt aus der interaktiven Installation Time of Doubles der Künstlergruppe Artificial Nature. Ein kleiner Teil der ZKM-GLOBALE-Austellung Exo-Evolution in Karlsruhe, die sich künstlerisch mit Zukünften, Wissenschaft, der Anpassung an künftige Naturen und neuen alten technischen Möglichkeiten auseinandersetzt. Ich war mit meinen Kindern da, und auch wenn einige Kunstwerke eher gruselig und nicht unbedingt kindgerecht sind (und zumindest anfangs ein „Nicht anfassen!“ mein ständiger Ruf war) gab es doch einiges, was die beiden sehr spannend fanden. Inklusive erster Schritte in die virtuelle Realität. Insofern trotz anderer Zielgruppe auch was für Schulkinder unter elterlicher Begleitung – Z. wollte es übrigens partout nicht als Kunst‑, sondern als Wissenschaftsausstellung sehen. So hat jede andere Schwerpunkte und Interpretationen. (Mir haben es ja besonders die mobilen autonomen Topfpflanzen angetan).