Größere Karte anzeigen. (Ggf. neu laden, um die Karte anzuzeigen)

Ein interessanter Aspekt beim Blick auf die Familiengeschichte ist die Feststellung, dass Ortsangaben veränderlich sind. Mütterlicherseits kommen meine Vorfahren aus „OHZ“, Osterholz-Scharmbeck. Der Doppelname und die gebräuchliche Abkürzung über das Autokennzeichen deuten schon an, dass der Ort nicht immer so hieß. Und wenn ich etwas weiter zurückgehe, wird es noch komplizierter.

Zunächst zur Osterholz-Scharmbeck. Diese Stadt im Landkreis Osterholz hat laut Wikipedia knapp 30.000 Einwohner*innen. Sie ist Kreisstadt – und es gibt sie erst seit 1927, als die Gemeinden Osterholz und Scharmbeck zusammengelegt wurden. Aber nicht genug damit – neben der aus Osterholz und Scharmbeck zusammengewachsenen Kernstadt gibt es neun weitere Ortschaften (u.a. Pennigbüttel, Sandhausen und Scharmbeckstotel, größtenteils erst 1974 zu „OHZ“ dazu gekommen) und bei einer weiteren „Vergrößerungsstufe“ dann noch topografische Namen wie Muskau oder Buschhausen – die alle ebenfalls in biografischen Angaben auftauchen können. Dabei stellt sich dann auch die Frage nach der richtigen Benennung – wenn jemand im 17. Jahrhundert in Pennigbüttel geboren wurde, dann ist das zwar heute „OHZ“, aber damals war es das nicht.

Ich probiere gerade mit „Gramps“ herum, einer Open-Source-Lösung für Genealogie, auch weil ich von MyHeritage (wo sich jede mögliche Ortsnamenkombination finden lässt) wegkommen will. Bei Gramps gibt es eine interessante Lösung für dieses Problem, nämlich hierarchisch geordnete Orte. Aus Muskau wird dann „Muskau, Osterholz, Osterholz-Scharmbeck“.

Ähnlich variabel wie die innere Einteilung ist auch die äußere Zuordnung. Heute gehört Osterholz-Scharmbeck im Nordosten Bremens zu Niedersachsen („Muskau, Osterholz, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Deutschland, EU“?), historisch war „Osterholz“ im 12. Jahrhundert ein Kloster im Erzbistum Bremen, davor gab es einzelne frühmittelalterliche Höfe (sowie das ritterliche „Gut Sandbeck“), aus denen Scharmbeck entstand – und Grabhügel aus der Jungsteinzeit. Dann „Erzstift Bremen“, ab 1648 „Herzogtum Bremen“, nach dem Dreißigjährigen Krieg gehörten Osterholz und Scharmbeck ab 1648 zu Schweden (mit einem hessischen Grafen als Oberhaupt der beiden Orte), kurzzeitig wird die Osterholzer Geest dänisch (1712–1715), ab 1715 kommt sie dann zum Herzogtum Hannover (Kaufpreis: sechs Tonnen Gold), ab 1757 wird das Gebiet französisch, ab ca. 1800 fällt es an Preußen, dann wieder Frankreich, ab 1815 erneut Teil des (nun) Königreichs Hannover (zunächst in Personalunion mit dem britischen König), ab 1866 wiederum preußisch, ab 1885 dann innerhalb Preußens im Rahmen einer Verwaltungsreform Schaffung des Landkreises Osterholz. 1933 Nationalsozialismus (dazu ausführlich lokalgeschichtlich in der Wikipedia), dann britische Besatzungszone.

Entsprechend finden sich – je nach Jahrzehnt – ganz unterschiedliche geografische Zuordnungen. Mal liegt in Osterholz in Preußen, mal in Hannover – und das ist nur die politische Gliederung, die der Kirchenkreise (seit der Reformation weitgehend protestantisch) ist nochmal eine ganz andere Frage. Die insofern relevant ist, als lange Zeit Geburten und Todesfälle genau da, nämlich in kirchlichen Registern, festgehalten wurden.

Wie angesprochen, wird das ganze nochmal komplizierter, wenn nicht nach Osterholz-Scharmbeck, sondern auf die Nachbargemeinden Lilienthal und Worpswede (weiter im Osten) sowie auf das Bremer Borgfeld geschaut wird. Da kommt dann das Teufelsmoor und weitere Moore im Bremer Umland ins Spiel. Die Wikipedia listet das hier am Beispiel Lilientahl übersichtlich auf:

Beim Gebietstausch von 1827 zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Königreich Hannover im Rahmen der Gründung Bremerhavens erhielt Lilienthal den Ortsteil

Butendiek.Bei der Gebietsreform von 1929 kamen

- Lüningsee und Lüninghausen zu Westerwede

- Feldhausen und Truperdeich zu Trupe.

Bei der Gebietsreform vom 1. April 1937 kamen zu Lilienthal:

- Falkenberg

- Moorhausen

- Trupe

- Trupermoor

zu Sankt Jürgen:

- Frankenburg

- Niederende-St. Jürgen (mit Höftdeich, Moorhausen, Niederende, Sankt Jürgen und Vierhausen)

- Oberende

- Wührden (mit Mittelbauer)

zu Worphausen:

- Moorende

- Mooringen

- Westerwede

Bei der Gebietsreform vom 1. März 1974 wurden nach Lilienthal eingemeindet:

- Heidberg

- Sankt Jürgen

- Seebergen

- Worphausen

Und es wird noch komplizierter. Das mit den Ururur…großeltern ist ja immer so eine Frage der Zuverlässigkeit, aber wenn die Verbindungen stimmen, die in MyHeritage, Familysearch usw. vorzufinden sind, dann habe ich z.B. einen Ururur…großvater (11. Generation) namens Harm Wellbrock. Der wurde ca. 1580 in „Nedderendermoor 01“ geboren. Genauso wie dessen Urgroßvater Marten „op de Beek“ Wellbrock. Harms Sohn Claus Wellbrock kommt 1627 in Oberendermoor zur Welt, er heiratet Anna Gerken aus Nedderendermoor. Und so geht es von 1520 bis ins 19. Jahrhundert munter weiter … mal nur mit Ortsangabe, mal die genauen Angaben wie „Nedderendermoor 04“, „Oberendermoor 18“ – z.B. meine Ururur…großmutter Hibbel Lütjen (geb. Wendelken) – oder „Lintel 06“, mal nur mit „Lilienthal“ oder „Niederende“ als Ortsangabe. In einigen Fällen gab es auch 06A und 06B, hier sind wohl im Lauf der Zeit mehrere Gebäude an einer Hofstelle entstanden.

Was ich mir – unter anderem nach Diskussionen auf Mastodon, mein Dank gilt hier insbesondere mschfr, und dem Blick auf alte Karten sowie den Denkmalatlas Niedersachsen zusammenreime: Niederende (auf plattdeutsch „Nedderende“) und Oberende sind was, was früher als „Nedderendermoor“ und „Oberendermoor“ bezeichnet wurden. Beim Blick auf die Karten wird deutlich: das ist jeweils eine Straße durchs Moor, bzw. ein Teil einer langen Straße, von der aus schmale Abschnitte ins Moor gehen, begrenzt jeweils durch Entwässerungsgräben.

Am Straßenende gibt es eine Art Warften oder Anhöhen (ganz korrekt wohl: Wurt), auf denen dann jeweils ein – oder manchmal auch mehrere Gebäude – stehen, früher wohl eher Katen als Höhe. Die sind durchnummeriert, und „Nedderendermoor 04“ dürfte dann eben der Hof Nr. 4 in der Ortschaft Niederende sein. Auf einer topografischen Karte wird noch besser sichtbar, dass die Höfe jeweils auf einem kleinen Hügel liegen.

Und Niederende ist ein Teil von St. Jürgen, das wiederum – siehe oben – 1937 aus diversen kleinen Ortschaften im St. Jürgensland zusammengeworfen wurde. St. Jürgen gehört heute zur Gemeinde Lilienthal, genauso wie Oberende oder Trupe. Lintel ist dagegen Teil von Osterholz-Scharmbeck geworden.

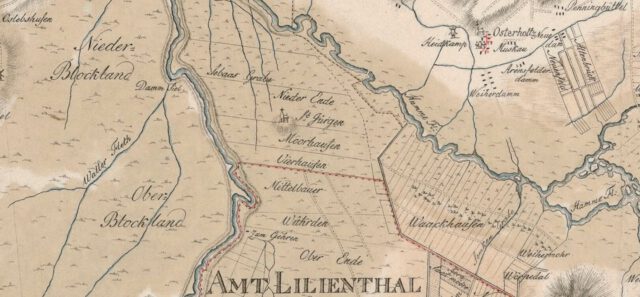

Bleibt die Frage, wie die Leute in dieses sehr feuchte Gebiet zwischen Hamme und Wümme gekommen sind, und warum sie im Moor geblieben sind. Laut diesem Bericht war dieses Gebiet bis in die 1930er Jahre regelmäßig im Winter geflutet und nur mit Torfkähnen oder über zugefrorene Wasserflächen erreichbar. Im Sommer wurde Torf gestochen und wohl Landwirtschaft betrieben, so gut das eben möglich war. In der Mastodon-Debatte wurde dann auch klar, dass die Siedlungen im St. Jürgensland wohl bereits ab dem 12. Jahrhundert entstanden sind, während die Moorkolonisierung des Teufelsmoors weiter im Südosten (Worpswede) erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts stattfand. Schön zu sehen ist das auf dieser Karte aus dem Jahr 1795 aus dem Wikipedia-Artikel zu den Findorff-Siedlungen:

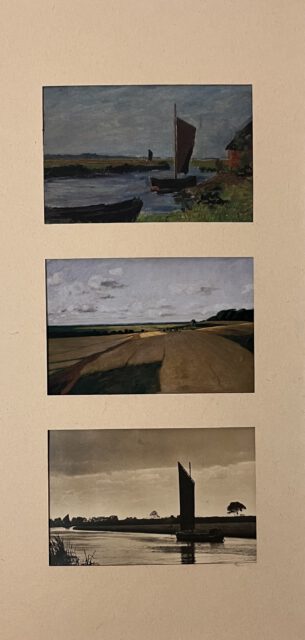

Rund um Worpswede (auf dem stolze 54 m hohen Weyerberg gelegen) sind hier die sehr kleinteilig erschlossenen Siedlungen wie Weyermoor oder Nord- und Südwede zu sehen. Das Prinzip dieser neueren Moorkolonisation ist wohl nicht ganz anders als die der älteren, wohl mit holländischer Hilfe angelegten Orte im St. Jürgensland: Anlage von einem Netzwerk von Entwässerungsgräben, zugleich Torfabbau, und so Gewinnung von Ackerland und Viehweiden. Aus dem 18. Jahrhundert sind Berichte der Siedler*innen überliefert, die nach ziemlich erbärmlichen Lebensbedingungen klingen.

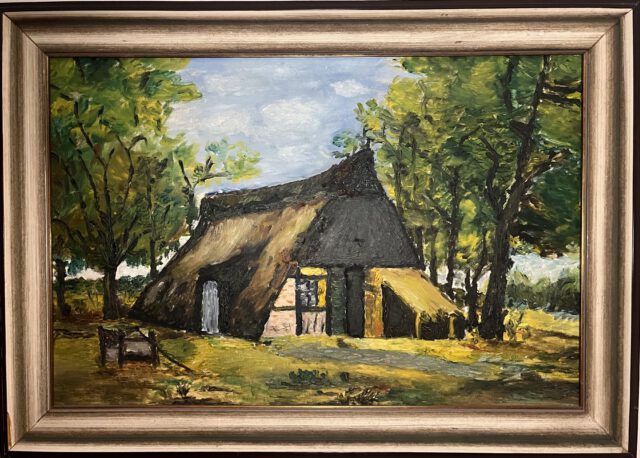

Kein Wunder, dass auch meine Mutter einen gewissen Bezug zum Torfkahn aus dem Teufelsmoor hatte. Und das eine oder andere gesammelte oder (im Fall des gewebten Torfkahns) selbst erstellte Stück heute noch an das Moor erinnert.

|

||

|

|

|

Hervorragend! Diese detaillierte Schilderung der verwirrenden Ortszusammenschlüsse und der moorähnlichen Lebensumstände ist wirklich… aufschlussreich. Die Idee, einen Ururur- Urgroßvater in „Nedderendermoor 01 zu finden, ist ja schon per se komisch. Aber die ständigen Wechsel zwischen Preußen, Hanover, Hessen und Briten (manchmal sogar dänisch!) machen die Genauigkeit der Ahnenforschung zu einem echten Abenteuer. Die Karten helfen, aber manchmal fragt man sich, ob man nicht doch lieber einen Torfkahn fahren sollte, um seine Vorfahren zu finden – vielleicht ist das der wahre Weg ins Herz der Geschichte! Vielen Dank für diese… erhellende… Lektüre.

P.S.: Ich sehe gerade, dass der Verein für Computergenealogie eine spannende Ortsdatenbank hat. Für den Ort Lilienthal z.B. hier https://gov.genealogy.net/item/show/LILHALJO43LD zu finden.