Neben den Photos der Woche und meinen fast monatlichen Science-Fiction-Rezensionen dient mein Blog ja auch dazu, festzuhalten, was mir bedenkens‑, erinnerungs- oder sonstwie aufhebenswert erscheint.

- Im Januar hatte ich über meine Erfahrungen mit dem Umstieg auf Linux Mint auf meinem „Zweitrechner“ berichtet; nach fast einem Jahr Nutzung kann ich sagen, dass ich weiter zufrieden bin. Ebenfalls noch im Januar: ein kurzer Blick auf Home Assistant Green – und eine Notiz zu meinem Beitritt zum SFCD e.V.

- Ende Januar: Der Fall der Brandmauer – die Frage, wie Merz es mit der AfD hält, Demonstrationen und der Aufstieg des Rechtspopulismus. Und dann die Bundestagswahl und die deprimierenden Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit dem Mann von gestern für gestern.

- Im Februar bin ich außerdem fünfzig geworden und habe dazu gebloggt. Passend dazu aus dem Oktober: Beim Aufräumen bin ich aus Zeitungsschnippsel aus meiner politischen Sozialisation gestoßen. Und fand es interessant, die nochmals anzusehen.

- Die Koalitionsverhandlungen beschäftigten mich auch Mitte April noch: da ging es um Frage, was passiert, wenn die SPD dem Koalitionsvertrag nicht zustimmt. Hat sie dann doch getan. Kurzfristig richtig. Langfristig – I don’t know. Und bereit im Mai dann der Eindruck: Merz weiß nicht, was er mit seiner gerade, im zweiten Anlauf gewonnenen Wahl zum Kanzler eigentlich will. Im Juli die von Jens Spahn vergeigte Wahl der Bundesverfassungsrichterin Brosius-Gersdorf.

- Erfreulicher: Reisen nach Florenz (Ostern) und Kopenhagen (August).

- Im Mai habe ich über das neue baden-württembergische Landtagswahlrecht gebloggt und im Dezember dann noch einen Rechner dafür hinterhergeschickt. Inhaltlich geht es hier um Politikblasen zur Landtagswahl.

- Im Juni habe ich mir angeschaut, wie Milieus und Wählerschaften zusammenhängen.

- Und: Politik und Science Fiction lassen sich positiv (Hopepunk) wie auch negativ – als Vorbild für rechte Politik – zusammendenken. Dazu habe ich im Juli einen längeren Text ins Blog gepackt. Passend zur sich breit machenden Weltuntergangsstimmung.

- Im September beschäftigte mich die AI-Blase, im Oktober die Sprachverwirrung durch kontextlose AI-Übersetzungen. Im Dezember folgte dann ein längerer kritischer Aufsatz über AI-Assistenzen.

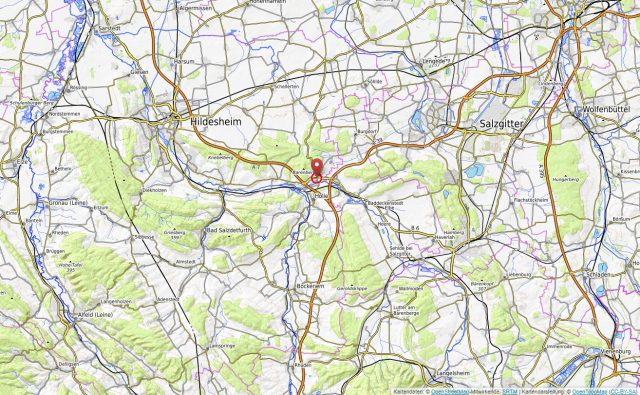

- In die Vergangenheit ging es schließlich im November beim geneologischen Blick auf Moorsiedlungen und Lindauer Adelige.