Seit einer Woche darf plakatiert werden – die heiße Phase im Wahlkampf um den Bürgerentscheid für die Wiederaufnahme der Straßenbahn-Planungen hat begonnen. Der Bürgerentscheid selbst findet am 12. November 2023. Neben Plakaten wird es bis dahin auch noch einiges an offiziellen und inoffiziellen Info-Veranstaltungen, Flyern, Infoständen und so weiter geben. Dann haben die Gundelfinger*innen das Wort, und können entscheiden, ob die Planung für die Straßenbahnverlängerung der Linie 4 aus den 1990er Jahren aktualisiert wird – womit eine Grundlage für eine fundierte Entscheidung pro/contra Straßenbahn vorliegen würde – oder ob wie in anderen Orten aus Angst vor der Bauphase und Fehlvorstellungen darüber, wie eine Straßenbahn funktioniert, dieses Vorhaben abgesagt wird. Freiburgs Stadtteil St. Georgen stand vor einigen Jahren vor einer ähnlichen Entscheidung, hat die Straßenbahnanbindung abgelehnt und bedauert das jetzt.

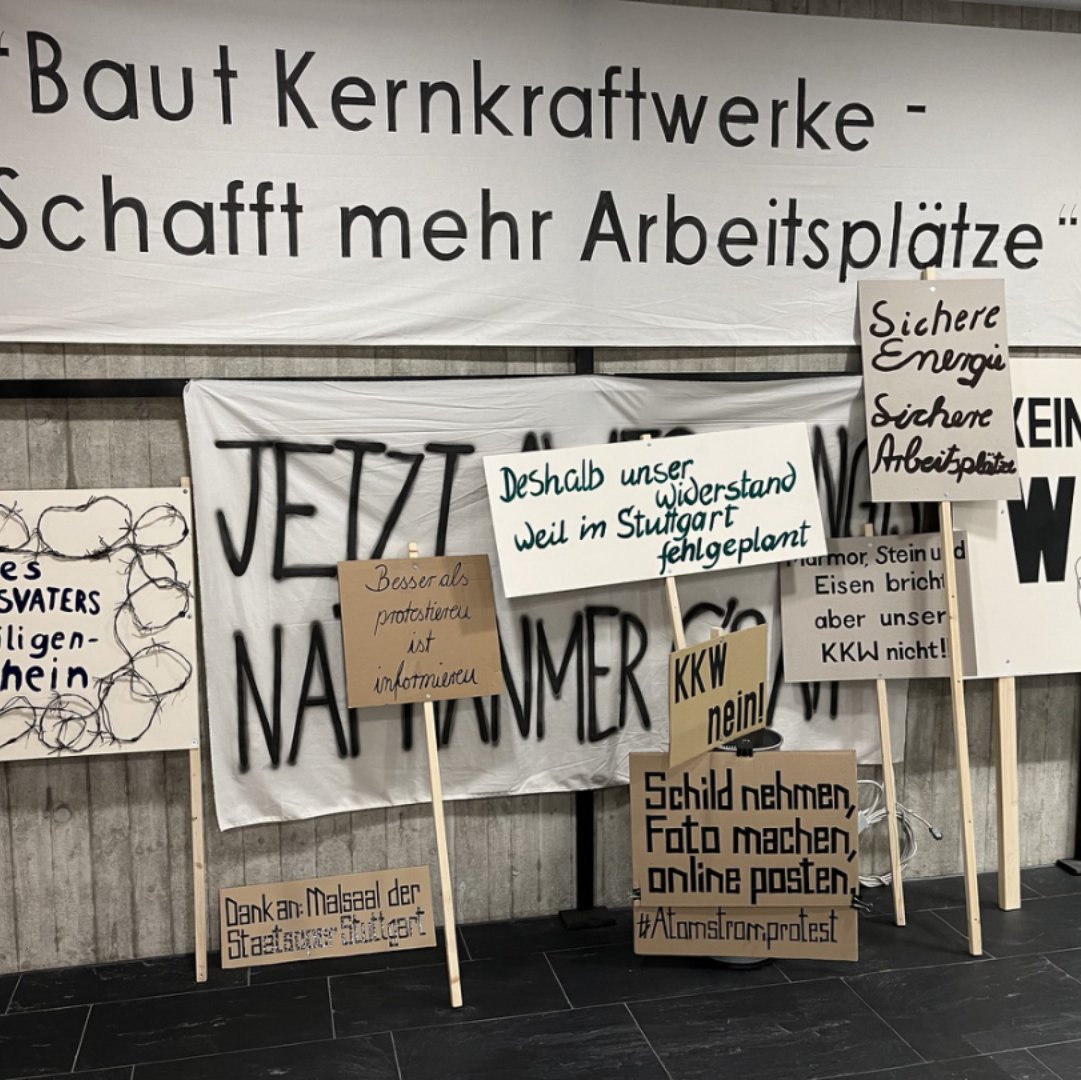

Neben den Plakaten der Bürgerinitiative – die zeigen, wie lebenswert ein Ort mit Straßenbahn sein kann – und denen der Gegner (aggressives Verbotsschild, und der künstliche Gegensatz von „Stadtbahn“ und „Dorf“) haben auch wir Grünen ein paar Plakate unter dem Motto „Ja zur Straßenbahn-Planung“ aufgehängt. Im Vergleich zu der sehr großen Plakatanzahl der aus dem Gundelfinger Arbeitskreis Mobilität hervorgegangenen Straßenbahn-BI und denen der Gegner*innen (die bereits im August, weit vor Beginn der offiziellen Fristen, die Gemeinde mit Bannern geflutet hatten) gehen unsere wenigen Plakate allerdings fast unter. Dass ein Viertel davon kurz nach dem Aufhängen zerstört oder abgerissen wurde, trägt auch nicht zur Sichtbarkeit bei. Über zerstörte Plakate klagt auch die BI für die Straßenbahn. Es ist ein bisschen beängstigend zu sehen, was ein sachliches Thema wie die Frage zukunftsfähiger Mobilität für Polarisierung und Aggression hervorruft. Neben Ängsten um das „Dorf“ mit seinen inzwischen fast 12.000 Einwohner*innen – andere Gemeinden dieser Größe denken darüber nach, das Stadtrecht zu beantragen – dürfte da auch mitspielen, dass die Straßenbahn eine Alternative zum Autoverkehr darstellt. Und Autos sind viel zu vielen Menschen leider immer noch ein Heiligtum.

Die Gegner der Straßenbahn stellen ein E‑Bus-System ins Schaufenster. Das gibt es noch nicht, es gibt auch keine konkreten Aussagen dazu, was das kosten würde, und die Anti-Straßenbahn-Fraktionen FW, SPD und CDU haben bisher auch nichts unternommen, um so ein System zu etablieren. Mit anderen Worten: das ist eine Chimäre. Bei der Straßenbahn lässt sich dagegen selbst ohne konkrete Planung jetzt schon sagen, dass die Kosten zu einem großen Teil vom ZRF übernommen werden würden. Und wie gut eine dichte Bahnanbindung funktioniert, lässt sich in Freiburg studieren. (Bei einigen Gegner*innen habe ich das Gefühl, dass diese die Ortsgrenzen Gundelfingens in den letzten zwanzig Jahren nie überschritten haben …). Dass FW und CDU sich (mehrheitlich) mit der Straßenbahn nicht anfreunden können, war zu erwarten. Die Haltung der SPD irritiert – nicht nur mich, sondern auch die Jusos Breisgau-Hochschwarzwald. Mal sehen, was die nächsten Wochen bringen.